近日,一场聚焦于人工智能与未来产业融合的高端论坛在京顺利举行。此次活动汇聚了来自科技界、产业界及学术领域的百余位专家学者,共同探讨人工智能技术在多行业中的创新应用与发展趋势。

论坛开幕式上,主办方代表指出,人工智能已成为推动全球产业变革的核心力量,其与制造业、医疗、教育等领域的深度融合,正催生出新的经济增长点。他强调,本次论坛旨在搭建跨行业交流平台,促进技术成果转化,助力传统产业智能化升级。

在主题演讲环节,多位嘉宾分享了前沿观点。某知名科技企业CTO提出,未来三年,人工智能将重点突破“小样本学习”与“多模态交互”技术,使机器更精准地理解人类需求。他透露,该公司已研发出可同时处理文本、图像、语音的通用模型,计划年内向中小企业开放API接口。

医疗领域专家则展示了AI在疾病诊断中的突破性应用。通过分析百万级病例数据,某智能诊断系统已能实现98%的准确率,且诊断时间从传统方法的30分钟缩短至3秒。该专家表示,这一技术已在多家三甲医院试点,未来将覆盖基层医疗机构,缓解医疗资源不均问题。

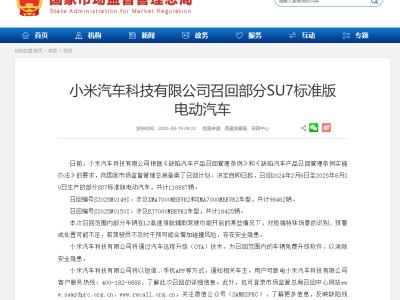

制造业分会场上,与会者围绕“智能工厂”建设展开热议。据天眼查信息显示,国内已有超2000家企业布局工业机器人领域,其中30%为近三年新成立的创新型企业。某汽车集团负责人介绍,其智能工厂通过AI调度系统,将生产效率提升40%,能耗降低15%,预计今年可实现全流程无人化操作。

教育领域同样成为焦点。某在线教育平台创始人提出,AI教师已能根据学生答题速度、表情变化等动态调整教学策略,实现“千人千面”的个性化学习。他透露,该平台用户规模已突破5000万,其中AI辅助课程完成率较传统课程高出25%。

圆桌讨论环节,嘉宾们就“人工智能伦理与监管”达成共识。多数人认为,技术发展需与法律规范同步,建议建立跨部门协调机制,制定数据隐私、算法透明度等标准。某高校教授指出:“AI不是替代人类的工具,而是增强人类能力的伙伴,其应用应始终以服务社会福祉为导向。”

论坛期间,还发布了《人工智能产业应用白皮书》。报告显示,2023年我国AI核心产业规模达5000亿元,带动相关产业超4万亿元。预计到2025年,AI将在80%的传统行业中实现规模化应用,创造10万亿元以上市场价值。

闭幕式上,主办方宣布将成立“人工智能产业联盟”,首批成员包括50家头部企业与20所高校。联盟将聚焦技术攻关、标准制定、人才培养三大方向,定期发布行业动态与技术指南,推动产业链上下游协同创新。

与会者普遍认为,本次论坛为政产学研用各方提供了深度对话的机会,标志着我国人工智能发展从“技术突破”迈向“产业落地”的新阶段。随着5G、物联网等技术的普及,AI与实体经济的融合将进一步加速,为经济高质量发展注入新动能。