AI视频领域正经历一场从技术炫技到应用落地的深刻变革。过去,行业聚焦于画面效果的突破,如今则转向易用性与实用性的提升。这一趋势在Sora 2的发布中尤为明显——其不仅展示了动态生成的视觉冲击力,更通过引入现实角色、强化物理模拟、集成创作工具等功能,重新定义了AI视频的实用价值。在这场变革中,国产平台商汤Seko凭借差异化路径,成为行业关注的焦点。

Seko的突破性在于将AI视频生成从“工具”升级为“智能体”。以用户@听白AIGC创作的商品广告为例,从剧本撰写、分镜设计到配音、后期,全程由Seko完成,且画面质量达到专业水准。更值得关注的是,其将动漫形象与现实场景无缝融合的能力,彻底打破了虚拟与现实的界限。另一用户@不会画画的美术生生成的恐怖短片中,医院场景的灯光、布局、氛围精准配合,营造出强烈的压抑感,展现了Seko在复杂场景控制上的优势。

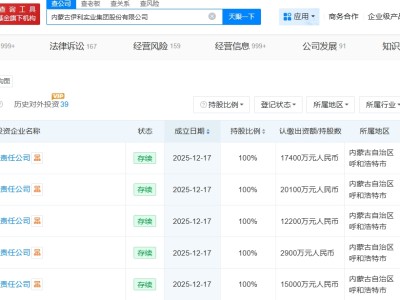

作为国内首个创编一体的短片创作平台,Seko的用户规模与作品数量呈爆发式增长。其核心逻辑在于通过“可控式闭环”设计,解决传统AI视频生成的痛点。与Sora 2的“黑盒式”输出不同,Seko支持实时编辑——用户可对分镜画面进行局部修改、元素添加或重绘,甚至调整台词与镜头角度。例如,用户@豆芽AI笔记本生成的视频中,主体角色在移动过程中始终保持一致,画面无偏差,这得益于Seko的自动剧本拆解与角色一致性控制技术。

Sora 2的发布标志着AI视频向生产力工具的转型。其在物理模拟上优化了动力学与材质还原,如液体泼洒的轨迹、织物飘动的重力反馈更贴近真实;音频能力实现音画同步,环境音与动作音效自动匹配;口型同步技术支持多语言对话。OpenAI推出的独立Sora App社交平台,通过Cameo功能允许用户创建数字分身并植入生成场景,进一步拓展了创作边界。然而,其“一次输入、一次输出”的模式导致用户无法干预中间环节,即使使用详细提示词也可能出现偏差,这在商业创作中意味着高昂的时间成本与修改风险。

Seko的差异化路径体现在“先静后动”的创作流程中。平台首先生成静态分镜序列,用户逐帧检查后,可通过自然语言指令修改角色、台词或镜头角度,确认无误后再一键转为视频。例如,用户要求“将图中的小羊换成牧羊犬”或“更换背景为咖啡厅”,系统均能精准完成。Seko集成了商汤日日新、即梦、可灵等多款主流生图模型,支持多角色、多场景的复杂剧本输出,确保角色形象、光线风格与动作逻辑全程稳定。

在商业化层面,Seko通过三大可控性设计重构价值逻辑。创意可控方面,用户可随时修改分镜细节、调整台词或优化叙事节奏;风格可控上,其多模型集成策略允许用户自主选择生成模型;成本可控上,单分钟动画成本从传统方式的数万元降至千元级别,降幅超99.5%。相比之下,Sora 2的千卡级算力消耗与邀请制开放模式,限制了中小商家与个人创作者的参与。

Seko的普惠性还体现在用户体验上。其上线1个月即吸引超10万名创作者,生成视频内容超50万条。用户@林龙创作的AI短片中,镜头变化与特效融入自然,完整呈现了拯救公主的故事。这种“所见即所得”的创作模式,使AI视频生成从技术概念变为可预期、可调整的生产力工具。

当前,AI视频行业的竞争已回归实用价值。Sora 2与商汤Seko共同指向的“成片智能体”,正在破解视频生成普及的难题。Seko通过创作可控性与商业普惠性,为行业提供了本土化超越的路径。其未来或接入Sora 2模型能力,进一步优化成片效果,为用户创造更大价值。