当你在手机屏幕上查看时间时,是否曾思考过这个数字从何而来?无论是手表、电脑还是手机,这些设备显示的时间看似平常,实则承载着现代社会运转的核心支撑。近日,一起涉及国家时间基准系统的网络安全事件引发广泛关注,将公众视线引向位于陕西西安的国家授时中心——这个掌控全国时间标准的神秘机构。

这个为十四亿人提供统一时间基准的机构,其时间信号源头并非首都北京,而是深藏于西北内陆的科研重镇。作为全国唯一法定时间发布机构,国家授时中心承担着维持时间标准精确性的重任。然而,该机构近期遭遇了来自境外的持续性网络攻击,攻击者不仅试图入侵内部网络系统,更将触手伸向高精度地基授时系统,意图破坏时间信号的稳定传输。

时间标准的精确性对现代社会的意义远超日常认知。从金融交易到卫星导航,从电力调度到通信网络,各个领域的正常运行都依赖于纳秒级的时间同步。以证券交易为例,当两位投资者同时提交相同价位的订单时,系统时间精确度将直接决定成交顺序。若时间信号出现毫秒级偏差,就可能引发交易公平性质疑,甚至造成系统性金融风险。

地球自转的不稳定性促使人类不断改进计时方式。科学家发现,受潮汐作用和地核运动影响,地球自转速度存在微小波动。这种波动虽对日常生活影响甚微,却足以干扰需要高精度计时的科技领域。为解决这个问题,国际计量界在1956年重新定义了秒长,将其与铯原子能级跃迁周期挂钩,催生出国际原子时这一全新计时体系。

当前时间基准体系融合了天文观测与原子计时的优势。协调世界时(UTC)在多数情况下采用原子时,但当原子时与世界时偏差达到0.9秒时,会通过插入闰秒的方式进行校正。这种调整机制确保了天文现象与计时系统的同步,不过国际计量界已决定在2035年前取消闰秒制度,以适应数字化时代需求。

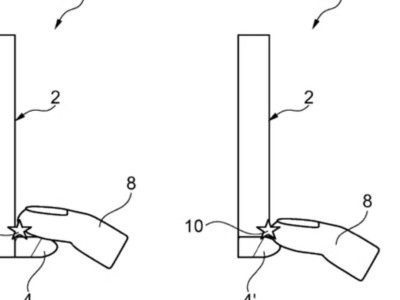

国家授时中心构建了多层次的时间信号传播网络。地面系统通过短波、长波电台及低频时码技术,实现全国范围内的毫秒级时间覆盖。其中,电波钟表可自动接收授时信号,确保30万年内误差不超过1秒。更先进的卫星授时系统则依托北斗、GPS等导航星座,通过原子钟装备的卫星向地面发送精确时间信号,实现微秒级的时间同步精度。

在军事领域,时间精确性具有战略价值。精确的时间协同是现代战争指挥、通信和武器系统的关键要素。破坏敌方时间基准系统,可造成其指挥体系瘫痪、通信系统混乱。这种潜在威胁促使各国高度重视时间设施的安全防护,我国在上世纪就将授时中心列为高度保密单位,其核心设备甚至具备抗核打击能力。

时间系统的防护已演变为新型战争形态。面对境外网络攻击,我国已建立起多层次的安全防护体系。这个被形象称为"时空管理局"的机构,不仅守护着纳秒级的时间信号,更维系着整个社会的运行秩序。当虚拟空间的攻击来袭时,专业的安全团队正全天候捍卫着这个看不见却至关重要的国家基础设施。