人类对地球的探索从未停止,而重力测量技术正是其中一项关键工具。这项技术通过捕捉地球重力场的细微变化,帮助科学家理解地下结构、资源分布以及地球的动态变化。从陆地到海洋,再到空中,重力测量的发展历程见证了人类对地球认知的不断深化。

早期的重力测量主要依赖陆地设备,但随着海洋资源勘探和军事需求的增长,科研人员开始尝试在海上进行测量。20世纪上半叶,多种原理的海洋重力仪相继问世,如气压式、摆仪式和振弦式重力仪。这些仪器虽然结构简单、适应性强,但精度较低,易受干扰,稳定性也不足。尽管如此,它们为后续的技术发展奠定了基础。

20世纪60至80年代,重力测量技术进入成熟阶段。摆杆型和轴对称型重力仪的出现显著提高了抗干扰能力和海上测量精度。海面船载重力测量在这一时期取得实质性进展,广泛应用于水下障碍物和潜艇探测,为军事和资源勘探提供了重要支持。

进入20世纪90年代,全球定位系统的发展推动了重力测量从海洋走向空中。差分全球定位系统技术的成熟使得航空重力测量成为可能,并逐渐实现商业化应用。航空重力测量通过装载在飞机上的精密系统,感知地球重力场的细微变化,反演地下结构,探测资源分布。

与传统测量方式相比,航空重力测量具有高效快速、覆盖广阔、不受地形限制等优点。它能够在极短时间内完成大面积区域的数据采集,特别适用于海洋、极地、森林等人类难以抵达的区域。作为一种非侵入式遥感手段,航空重力测量可以在不接触目标的情况下进行探测,具有很高的应用价值。

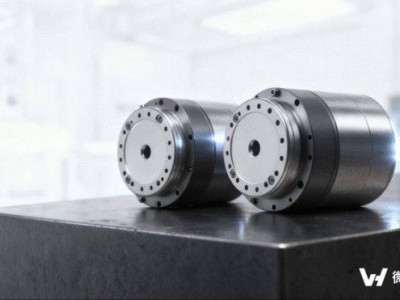

现代航空重力测量的核心是捷联式重力仪,它通过物理原理与信息算法的结合,实现了传统方法无法比拟的勘探效率与精度。基于经典力学原理的静电悬浮重力仪能感知微伽级信号,适用于多数航空重力探测任务。而代表前沿技术的原子干涉重力仪灵敏度极高,可用于探测水下目标,具有重要战略价值。

航空重力测量系统的“大脑”是信息融合算法。惯性传感器系统与全球导航卫星系统的数据融合,构成航空重力测量的“神经中枢”。惯性传感器实时感知飞机的加速度与角速度,全球导航卫星系统提供厘米级位置与速度信息,通过融合算法补偿惯性器件误差,提取重力信号所需的高精度运动参数。

低频滤波器是航空重力测量不可或缺的保障。合理设计的滤波器能有效滤除飞机运动引起的高频噪声,还原出纯净的重力扰动信号。这使得航空重力测量系统在复杂环境中也能获得可靠稳定的数据。

然而,航空重力测量也面临诸多挑战。重力扰动信号极其微弱,易被飞机运动噪声淹没。惯性器件的精度受温度、振动影响明显,且存在随时间漂移的问题。如何在高动态飞行环境中实现稳定、精准的数据采集,是当前面临的主要技术难题。

多源噪声干扰使得获得清洁和可靠的数据变得尤为困难。飞机加速度、姿态变化、大气湍流等所产生的干扰远强于真实重力信号,传统滤波方法难以完全剔除。高精度重力传感器、惯性导航和全球导航卫星系统等子系统的微小偏差会在结果中被放大,制约了整个系统的绝对精度。

航空重力测量技术集成复杂度高,多个独立系统需高度协同,任何环节失误都会影响整体精度。重力仪采集到的数据需要依赖专业人员和高性能计算设备,经过复杂算法的处理和解译,才能转化为有用信息。即使获得了有效的数据,也存在“解释多解性”的难题——同一重力异常可能对应不同深度、密度和规模的地质体,仅凭重力数据难以确定地下情况,必须结合钻井等多种手段综合判断。

尽管面临诸多挑战,航空重力测量技术仍具有广阔的应用前景。它有望在全球变化监测、深地深海透视、国防安全预警等领域发挥更大作用,成为人类理解地球系统和支撑国家安全的重要工具。特别是在未来的军事应用中,高精度重力数据可与人工智能结合,构建起智能化战场环境保障系统,为无人平台集群作战、远程精确打击和深海对抗提供支撑。