港交所递表窗口前,一家名为思格新能源的企业再度引发市场关注。距离前次招股书失效仅19天,这家成立仅三年的储能领域新锐便火速重启IPO进程。其背后,是令人瞩目的财务数据:2025年前四个月营收突破12亿元,净利润达1.87亿元,毛利率攀升至50.9%。在行业普遍陷入价格战的背景下,这家公司却以惊人的增速和盈利能力,成为资本市场的焦点。

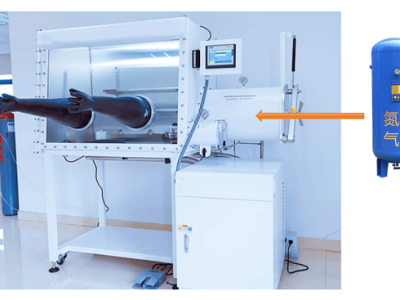

思格新能源的崛起路径与传统储能企业截然不同。创始人许映童及其核心团队均来自华为,他们没有选择销售单一电池产品,而是打造了一套高度集成的智能能源系统。这套系统将光伏逆变器、储能变流器、电池、充电模块及能源管理系统整合为模块化设备,安装时间从传统方案的数小时缩短至15分钟,极大降低了海外市场的安装成本。更引人注目的是,系统内置的AI算法能够根据天气、电价波动和用户习惯,自动优化充放电策略,甚至具备为电动汽车提供超级快充的功能。

这种“苹果式”的产品策略在欧洲高端市场迅速打开局面。据弗若斯特沙利文数据,2024年思格新能源在全球可堆叠分布式光储一体机市场占有率达28.6%,位居首位。其营收曲线堪称陡峭:2023年仅5830万元,2024年暴涨至13.3亿元,2025年前四个月已接近去年全年水平。这种爆发式增长,让许多在新能源领域苦战多年的企业望尘莫及。

然而,监管层的质疑声也随之而来。证监会在问询函中直指三大核心问题:技术独立性、竞业限制及股权结构。作为华为智能光伏业务前总裁,许映童带领的团队被质疑是否利用了前东家的技术积累。更敏感的是,在2023年10月前,其实际控制人股份全部由岳母及配偶代持,这种罕见的安排引发了市场对其规避竞业协议的猜测。公司开发的APP收集全球60多个国家用户数据,在数据主权日益受重视的当下,也成为监管关注的重点。

面对质疑,思格新能源选择用激进策略应对。为稳定核心团队,公司在IPO前夕实施了大规模股权激励。2025年前四个月,仅许映童和“二把手”张先淼的股份支付费用就高达1.6亿元,直接计入当期管理费用。这种“金手铐”策略,旨在将这支脱胎于华为的团队与公司命运深度绑定。同时,公司融资进程也颇为顺利,高瓴创投、钟鼎资本等顶级机构纷纷入局,19个月内估值膨胀40倍至40.7亿元。但资本的青睐也附带条件——若递表后18个月内无法上市,投资者有权要求赎回。

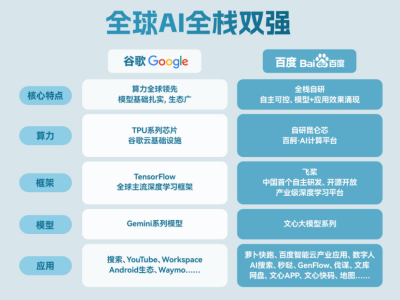

许映童的华为背景既是优势也是负担。在华为的23年里,他先后主导光伏逆变器业务登顶全球出货量第一,并带领昇腾计算业务在AI芯片领域突围。2022年,47岁的他选择离职创业,不仅自己离开,还带走了张先淼、刘秦维等一批光储业务骨干。这支“华为军团”将巨头内部成熟的方法论和作战经验带入创业市场,精准击中了欧洲市场对简化安装、智能管理的需求痛点。海外收入占比高达60%的成绩单,印证了其市场策略的成功。

但思格新能源必须证明,其成功并非简单复制华为模式。监管层需要确认其技术自主性,市场则关注团队离开华为后的持续创新能力。二次递表意味着许映童和他的团队必须在聚光灯下接受更严格的审视:如何洗清“挖墙脚”的嫌疑,如何在全球储能红海中巩固优势,这些挑战或许比敲钟本身更具难度。在资本与监管的双重压力下,这场“华为系”创业能否突破重围,仍待观察。