全球风电行业正迎来新一轮发展浪潮,中国凭借技术突破与规模优势,在国内外市场同步实现重要进展。其中,海上风电产业通过技术升级与市场拓展,正将深远海开发作为核心增长方向,东方电缆、金风科技等企业通过前瞻性布局抢占市场先机。

在近期举办的2025海上风电现代产业链共链行动大会上,由设计建设、装备制造、输电运维等全链条骨干企业组成的产业联盟正式成立。该联盟通过联合研发、标准制定、供需对接等机制,重点突破大容量机组、超长叶片等关键技术瓶颈。大会现场展示了20兆瓦级风电机组、16兆瓦漂浮式机组及国产IGCT柔性直流输电系统等成果,标志着我国在海上风电规模化、大型化领域达到全球领先水平。同步发布的《技术攻关清单》明确列出32项重点研发方向,涵盖从基础材料到智能运维的全产业链技术短板。

国家能源局数据显示,我国海上风电累计装机容量已突破4461万千瓦,占全球总量的52%以上,连续四年保持新增装机与累计装机双料冠军。技术迭代速度显著加快,单机容量从2015年的3兆瓦级跃升至目前的20兆瓦级,与欧洲先进水平持平。根据《风能北京宣言2.0》规划,"十五五"期间年均新增海上风电装机将不低于1500万千瓦,预计到2025年末累计装机接近5000万千瓦。

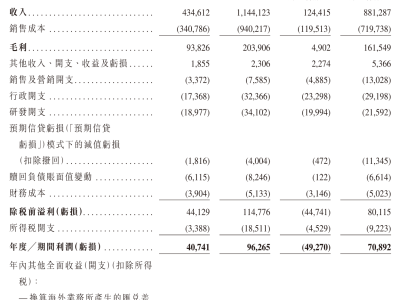

成本下降成为产业扩张的重要推动力。国际可再生能源署统计显示,2010-2024年全球海上风电度电成本下降62%,其中我国降幅达72%,2024年成本降至0.056美元/千瓦时。机构测算表明,到2030年国内海上风电总装机将达2亿千瓦,带动产业链总产值超15万亿元,形成年均3000亿元的投资规模。

沿海地区能源结构转型需求为产业发展提供特殊机遇。国家气候中心评估显示,我国近海及深远海区域技术可开发风能资源达27亿千瓦,若开发其中50%,年发电量可达4万亿千瓦时,相当于满足全国40%的电力消费需求。这种资源禀赋与负荷中心的地理重叠,有效缓解了"西电东送"的传输压力,提升区域能源自给率。

企业布局呈现明显的区域协同特征。东方电缆今年相继在广西、浙江、广东设立子公司,构建覆盖华南、华东的产能网络。其参股的浙江海风母港项目规划2030年形成300万千瓦/年总装能力,辐射华东乃至东南亚市场。截至10月23日,该公司手持订单195.51亿元,其中海底电缆与高压电缆占比达60%。金风科技、运达股份等企业则通过参与粤东、渤海湾等海域项目,加速技术向深远海场景延伸。

资本市场对产业前景给予积极回应。11月24日早盘,风电设备板块出现集体异动,飞沃科技、大金重工等企业涨幅超过5%,显示市场对技术升级与订单释放的双重预期。行业分析师指出,随着共链机制深化与深远海项目落地,具备全产业链整合能力的企业将获得更大竞争优势。