在刚刚落幕的上海车展上,汽车行业展现出了前所未有的变革态势。曾经独领风骚的新势力品牌不再一家独大,合资车企凭借强劲的反击之势,成为了车展上的新焦点。

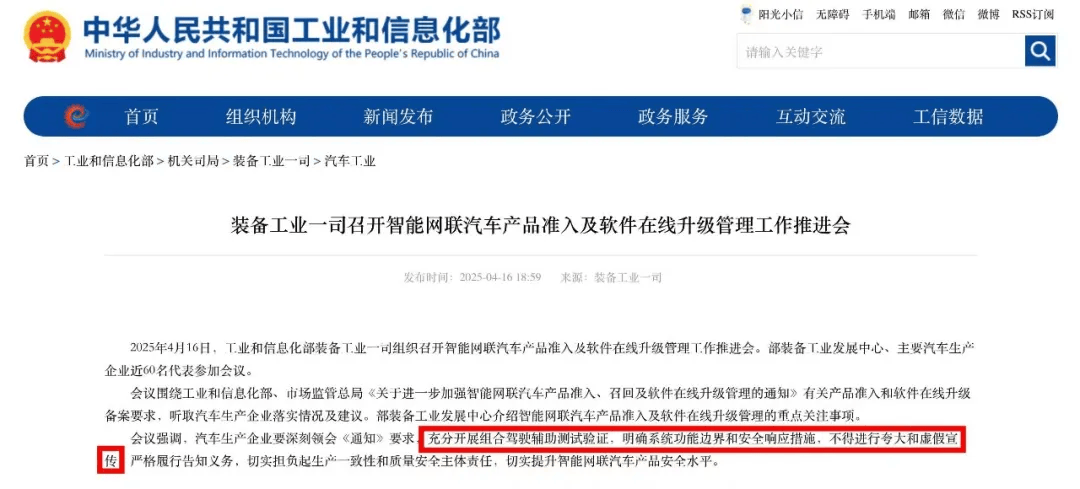

这一转变的端倪,其实早在车展开幕前就已显现。工信部发布的一项新规,旨在规范智能网联汽车的营销行为,要求车企明确系统功能边界和安全响应措施,不得夸大或虚假宣传。这一新规让新势力品牌不得不收敛起往日的激进,而合资车企则借此机会重新夺回市场话语权。

提到合资品牌,过去人们往往联想到的是“杂牌电车”和智能化的不足,但它们在燃油车时代的成熟度、技术积累和质量可靠性依然得到认可。因此,当新能源车技术竞赛回归“安全”与“合规”的轨道时,合资车企在上海车展上收获的人流量也就不足为奇了。

车展现场,尽管新势力品牌依然占据重要位置,但合资车企的展台却呈现出截然不同的景象。过去观众寥寥的展台,如今人流量激增,成为车展上的热门打卡地。其中,上汽大众、一汽丰田等合资品牌的展台更是吸引了大量观众驻足观看。

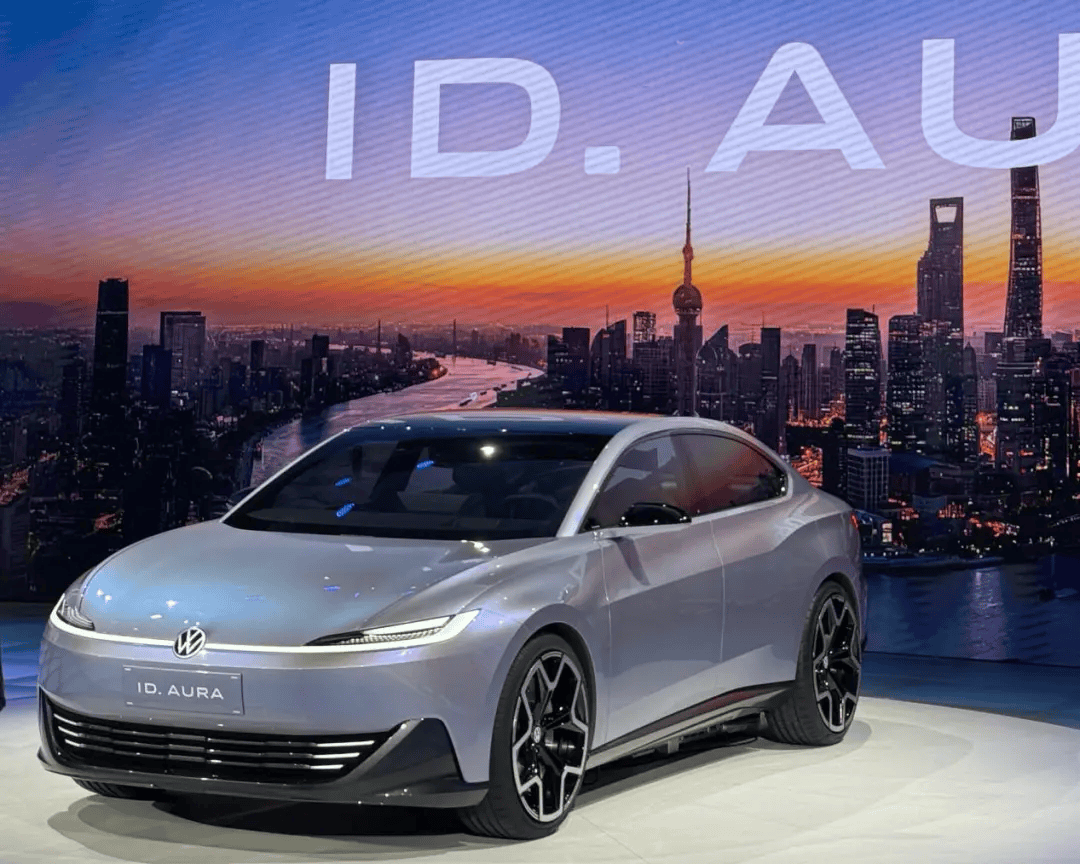

观众对于合资品牌的看法也在悄然发生变化。90后的方越(化名)原本一心冲着新势力品牌而去,但当他路过大众展台时,却被ID. AURA概念车深深吸引。“以前总觉得合资车在智能化上缺乏天赋,但这次看到他们配备了智能驾驶辅助功能,真的让我刮目相看。”方越表示。

同样,爱车人士蔡斯奇也对合资品牌刮目相看。他认为,合资品牌不仅在车型设计上与时俱进,在智能化和本土化方面也下足了功夫。“这些合资车不再是我印象中的样子了,它们的变化真的很大。”蔡斯奇感慨道。

合资车企在中国市场的觉醒并非偶然,其背后是战略重构的深层逻辑。自2023年初特斯拉打响价格战以来,中国汽车市场迅速跟进,合资品牌也意识到不能再固守“品牌溢价”的舒适区。随后,南北大众率先降价,上汽通用、一汽丰田等紧随其后,加入“降价大军”。

然而,价格战只是表象。面对新能源的迅速崛起和蔓延,合资品牌并未放弃在新能源领域的布局。截至目前,大众、丰田、日产等合资品牌均推出了多款纯电车型,试图在新能源市场占据一席之地。

尽管合资品牌在新能源领域加大了投入,但成效并不显著。数据显示,主流合资品牌的市场占有率持续下跌,2024年的市占率相比2020年暴跌了近二十四个百分比。面对新能源市场竞争的日趋激烈,合资品牌开始着眼强强联合,与中国品牌合作,推出本土化产品,以提高自身竞争力。

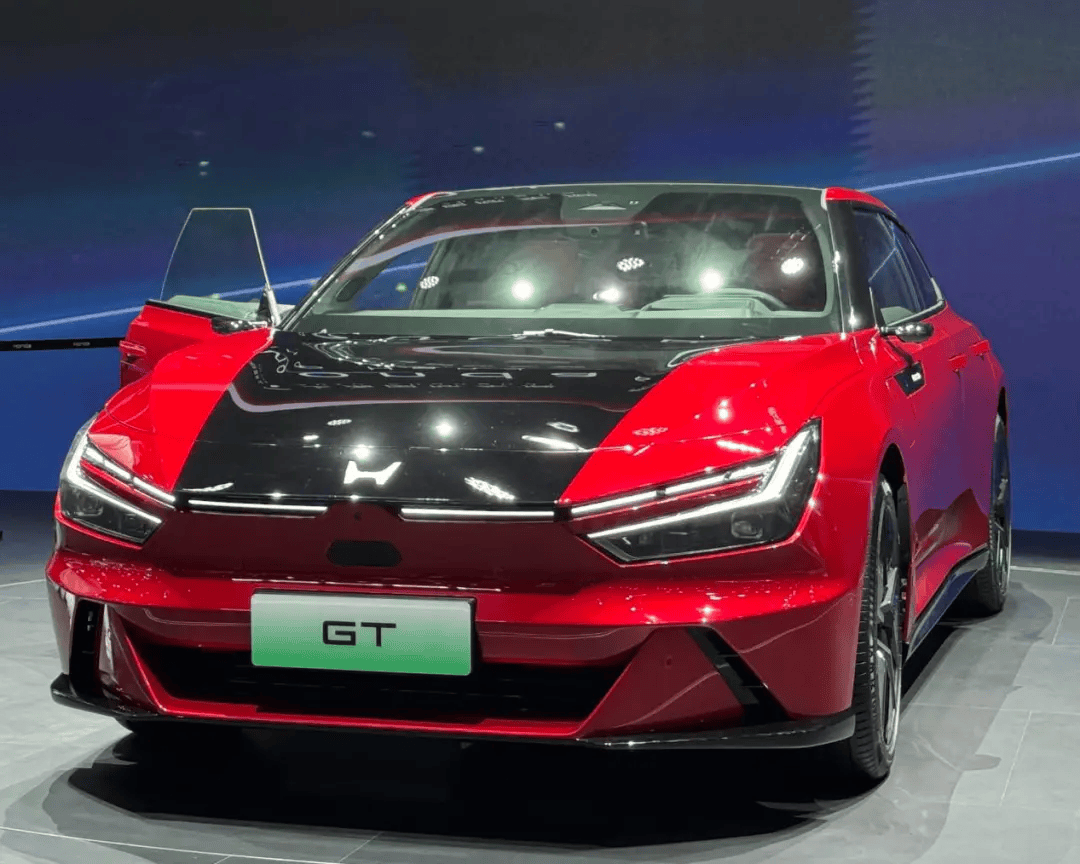

以本次上海车展上亮相的合资新能源车为例,一汽大众ID. AURA概念车配备了L2级智能驾驶辅助系统,背后不仅有中国专属的CMP平台,还有小鹏技术能力融合的CEA电子电气架构。广汽丰田铂智7则是丰田旗下首款搭载鸿蒙座舱的产品,基于丰田中国自研体制打造。广汽本田概念车烨GT则在电池电芯、智能座舱、语音交互等方面分别与宁德时代、华为和科大讯飞等中国本土企业合作。

尽管合资品牌在车展上展现出了强劲的反击之势,但与新势力品牌相比,它们在新能源领域仍属落后一方。乘联分会数据显示,一季度主流合资品牌累计零售量同比下滑14%,而自主品牌则同比增长20.9%。具体到品牌,上汽大众、本田、日产等合资品牌的销量也均出现不同程度的下滑。

与此同时,大多数年轻消费者对于合资品牌仍存在一定程度的“刻板印象”,认为它们过时且缺乏科技感。这种认知代沟不仅源于品牌传播策略的保守,更与产品迭代的节奏息息相关。然而,也有部分年轻消费者表示,在购车时会考虑合资品牌,因为它们在长期用车成本、可靠性等方面具有优势。

对于合资品牌来说,想要真正撕掉“慢半拍”的标签,还需要在“本土化+智能化”的道路上继续努力,同时聚焦年轻用户,打造个性化、差异化车型,以赢得更多消费者的青睐。