随着2025年春天的脚步悄然而至,新能源汽车市场却意外遭遇了一股寒流。自去年下半年新能源渗透率突破50%大关后,今年一季度这一数字竟骤降至41.2%,令人咋舌。

回顾往昔,新能源汽车自2015年市场占有率首次突破1%以来,便如同插上了翅膀,一路高歌猛进。北汽、特斯拉等先行者率先吹响了向燃油车进攻的号角,随后比亚迪接过旗帜,蔚来、理想、小鹏等新势力品牌的加入更是让新能源阵营如虎添翼。它们兵分三路,纯电、插混、增程齐头并进,向燃油车的传统领地发起了猛烈冲击。

2020年,我国新能源乘用车市场渗透率仅为6.18%,但随着特斯拉、蔚小理等车型的销量攀升,以及欧拉R1、五菱宏光MINIEV等微型车的上市,新能源乘用车市场渗透率开始以惊人的速度攀升。2021年达到15%,2022年跃升至28%,随后更是势如破竹,一路冲至48%以上。这股新能源浪潮席卷了整个汽车行业,自主品牌、合资车企、传统豪华品牌纷纷入局,竞相推出新能源车型,试图在这场变革中占据一席之地。

然而,就在新能源汽车市场看似一片大好之际,却意外遭遇了瓶颈期。尽管全行业投入巨大,但新能源汽车渗透率在去年8月达到53.9%的巅峰后,便开始连续回落。今年1月,燃油车份额更是逆势反弹至58.5%,新能源与燃油车的拉锯战愈演愈烈。4月,新能源车厂商批发渗透率和零售渗透率虽然仍保持在50%以上,但却始终难以突破这一平台期。

从技术层面来看,新能源汽车的爆发更多依赖于政策驱动和早期尝鲜者的红利。然而,随着市场逐渐成熟,技术不成熟所掩盖的矛盾也开始显现。根据《2025麦肯锡中国汽车消费者洞察》显示,2024年有超过30%的纯电车主表示后悔,计划换车时回归燃油阵营。这暴露出新能源技术在实用性和用户体验方面仍存在诸多不足。

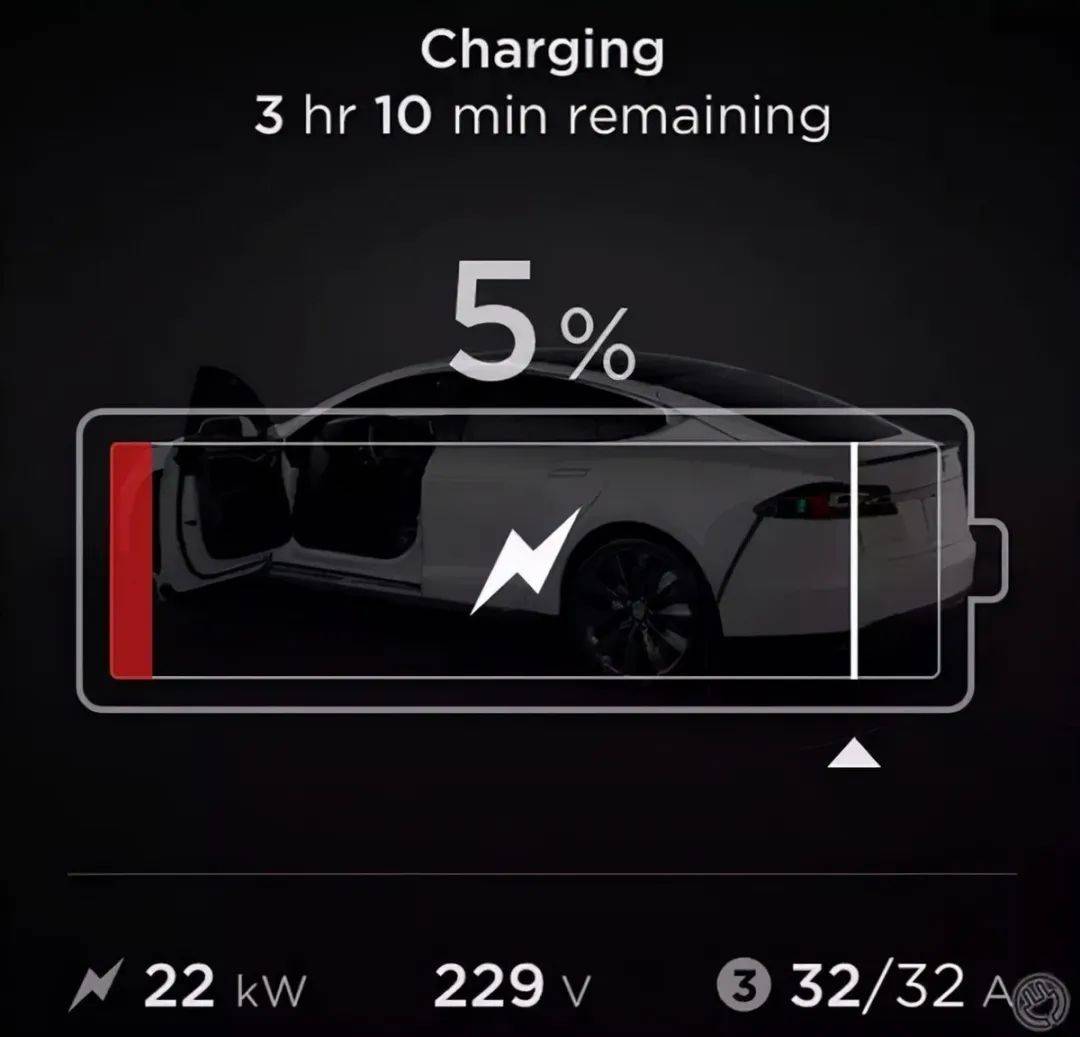

以电池为例,尽管宁德时代等厂商推出了超充电池等创新技术,但频繁使用超充对电池寿命的影响仍不容忽视。续航与寿命的“跷跷板效应”仍未解决,消费者对于充电速度、续航里程、电池寿命和成本的综合需求仍然难以兼顾。消费者对续航焦虑、补能效率、保值率等问题的敏感度也在不断提升,进一步制约了新能源渗透率的提升。

与此同时,燃油车也在积极寻求智能化转型,试图缩小与新能源汽车在用户体验方面的差距。上汽大众途昂Pro、一汽-大众探岳L等车型通过搭载智能驾驶系统和多屏交互座舱等技术,实现了“性能+智能”的双升级。这种智能化改造让燃油车在长途续航、低温性能等方面形成了对新能源汽车的反超优势。

面对新能源市场的挑战和燃油车的反击,传统巨头们并未轻言放弃。长城、吉利、长安、奇瑞等老牌车企坚守燃油份额的同时,也在积极探索新能源领域的发展路径。吉利坚持油、电两条腿走路的战略取得了显著成效,星越L、帝豪等燃油车型在市场上依然保持着强劲的竞争力。

新能源汽车市场的变革仍在继续,这场没有硝烟的战争远未结束。历史告诉我们,真正的技术护城河需要时间沉淀和持续创新。无论是新能源汽车还是燃油车,都需要在用户体验、技术突破和品牌建设等方面不断努力,才能在这场博弈中立于不败之地。而消费者也将用理性投票,选择最适合自己的出行方式。