5月17日,我国航天领域迎来了又一重要时刻:南方科技大学自主研发的“南科一号”卫星在酒泉卫星发射基地成功升空,由朱雀二号改进型遥二运载火箭搭载进入太空,并顺利进入预定轨道。这一壮举标志着深圳高校在卫星研发领域取得了突破性进展。

“南科一号”卫星的成功发射,是南科大地球与空间科学系团队不懈努力的结果。该团队自主研发了卫星上的两大核心科学载荷:空间电场测量载荷和极光相机载荷。这两项载荷不仅展示了南科大在空间探测领域的创新能力,也体现了我国商业航天与高校科研协同创新的显著成果。

尤为“南科一号”卫星搭载了一套12米超长空间电场天线系统,这一长度刷新了全球微小卫星电场天线长度的纪录。研发团队通过创新性的双层卷尺结构和3D打印技术,成功解决了超长天线折叠收纳的难题,使得天线及收纳装置的总质量得以大幅压缩,体积也更加紧凑。这一技术突破为未来空间电场探测技术的发展开辟了新的道路。

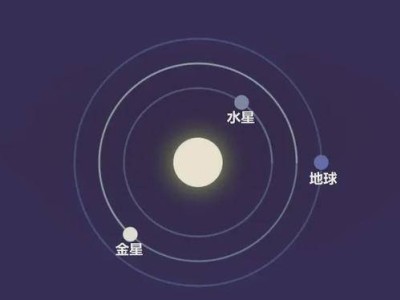

“南科一号”不仅拥有超长天线系统,还是国内首次利用微小卫星平台进行极光光学观测的尝试。卫星通过精密的轨道设计,能够在单次飞越极光带时连续观测9分钟,配合高灵敏度的极光相机,能够捕捉到极光形态的动态演变,为揭示太阳风与地球磁层的相互作用机制提供了宝贵数据。卫星每月约14次飞越深圳上空,将开展城市地貌定点拍摄,为城市地理信息系统建设提供新型数据源。

“南科一号”卫星的成功发射和运行,不仅响应了国家深空探测的战略需求,其数据也将直接服务于空间物理基础研究,并为北斗卫星、空间站等重大航天工程提供环境监测支持。空间电场测量载荷通过天线测量空间等离子体中的时变电场,为地球磁层、电离层监测提供了关键手段;而极光相机载荷则利用星载相机实时记录大范围极光数据,捕捉高纬度地区的极光现象。

作为高校主导的科研项目,“南科一号”项目在推进过程中,对“科研—教学”深度融合创新机制进行了积极探索。自2020年项目启动以来,20余名本科生、研究生在地空系多位教授的指导下,全程参与了从设计、研制到测试的各项工作。这一过程不仅极大地拓展了学生的视野,提高了他们的动手能力,还激发了他们对空间科学及空间探测的兴趣。

经过数年的不懈努力,“南科一号”卫星的两个核心载荷顺利完成了各类地面测试,并将通过卫星平台进行为期1-2年的在轨测试和数据采集。卫星平台和探测数据将面向校内所有课程教学和科研共享,相关成果也将发表在国内外学术期刊上。

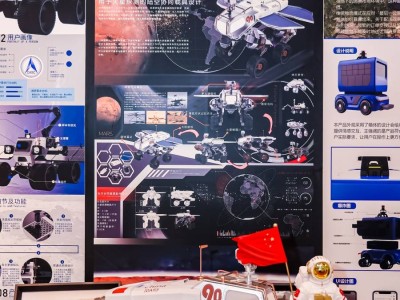

“南科一号”的成功运行,不仅验证了多项原创性空间探测技术,更为我国深空探测计划积累了关键核心技术储备。这一成果的取得,为后续开展更大规模的空间科学实验奠定了坚实基础。研究团队将依托该项目,积极参与未来国家的空间探测计划,助力深圳市空天技术产业发展,为我国深空探测事业贡献更多智慧和力量。