随着政策框架的不断完善、技术体系的日新月异以及消费市场对智能化需求的持续升级,汽车芯片领域正悄然掀起一场算力竞赛,国内外厂商纷纷参与其中。

在这场变革中,汽车芯片(SoC)作为核心硬件,扮演着至关重要的角色。根据群智咨询的调研数据,全球智能驾驶SoC市场规模预计将在2024年达到约50亿美元,同比增长高达62%。更令人瞩目的是,到2025年,这一市场规模有望进一步扩大至76亿美元。

从市场端来看,全球L2级以上新车的智能驾驶渗透率已接近45%。随着未来两年内具备L2至L3组合驾驶辅助功能的产品加速落地,这一渗透率有望增长至60%。这一趋势无疑证明了智能驾驶芯片已成为全球供应链争夺的战略高地。

组合驾驶辅助功能的普及不仅提升了车辆价值,还显著增强了驾驶的舒适度,并为行车安全提供了更为坚实的保障。芯擎科技创始人兼CEO汪凯表示,这一轮技术浪潮的兴起,让组合驾驶辅助技术受到了市场的广泛关注,这对车厂、民众以及芯片公司都具有积极意义,同时也为整个芯片行业带来了前所未有的发展机遇。

然而,机遇与挑战并存。随着组合驾驶辅助功能在更多车型上的普及,智能汽车对芯片的性能和迭代速度提出了更高要求。业界普遍认为,在高算力芯片领域,一场淘汰赛即将到来,未来可能只有少数几家公司能够在竞争中脱颖而出。

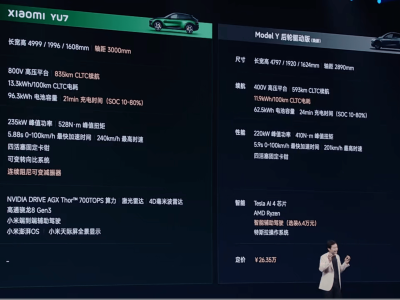

为了满足国内车企对城市NOA场景的需求,芯片企业纷纷向高算力发起冲击。仅在2025年前四个月,就有多家企业发布了最新的智能驾驶芯片产品。例如,地平线机器人发布了征程6P高算力芯片,其单颗芯片算力高达560TOPS;芯擎科技则推出了“星辰一号(AD1000)”高算力芯片,采用7nm车规工艺,NPU算力达到512TOPS;而英伟达则发布了雷神高算力芯片,这款芯片内部包含770亿个晶体管,可赋予智能汽车高达2000TOPS的AI算力。

芯片研发所需资金庞大,没有雄厚的财力支撑,很难在这场技术竞赛中持续前行。目前,高速NOA的算力需求主要集中在100-200TOPS区间,而城市NOA则显著偏向500-1000TOPS的高算力区间。为了更早占据市场有利地位,现有的芯片企业不得不加快研发速度,这无疑意味着更大的资金投入和资金压力。

同时,行业竞争带来的挑战也不容忽视。在芯片领域,供货量决定着成本,只有规模上去了,供应链成本才能降下来。大订单和融资是芯片企业的主要收入,因此对规模效应的依赖极强。在2024年的市场竞争中,智能驾驶辅助芯片市场仍由国外厂商主导,英伟达和特斯拉分别占据前两位,而国内芯片公司在市场上的影响力相对有限。

不过,好消息是国内芯片厂商正在奋力追赶。近年来,我国智能驾驶辅助芯片的市场份额正在稳步提升。华为、地平线分别以较高的市场份额位列前茅,芯擎科技、黑芝麻智能等芯片企业也展现出强劲的增长势头。这些企业正在通过技术创新和生态合作,推动智能驾驶领域的降本增效,以高性价比的自研芯片方案打破市场价格壁垒。

汪凯表示,作为一个芯片厂商,仅在一个特定领域发展是不够的,尤其是在汽车行业市场有限的情况下。要想把公司做得更大、更扎实,一定要多产品线发展。目前,芯擎科技的主要业务是汽车芯片,但也在积极探索具身智能、人型机器人、工业机器人等新兴领域。

值得注意的是,尽管组合驾驶辅助功能不断发展,但目前尚未真正达到L3级别。因为一旦达到L3级别,事故责任主体将从驾驶员转变为车厂。所以,市面上的组合驾驶辅助功能系统基本仍处于L2范畴。

对于任何一家企业,尤其是创业公司和芯片企业而言,必须有一个强大的基石客户作为起点,同时凭借自身能力从资本市场获得支持,以确保企业的可持续发展。这些都需要时间。在全球汽车芯片产业步入新阶段之际,中国既是最大的变量,也将成为规则重塑的重要力量。随着相关项目的落地,中国芯正在逐步缩小与国际领先水平的差距。