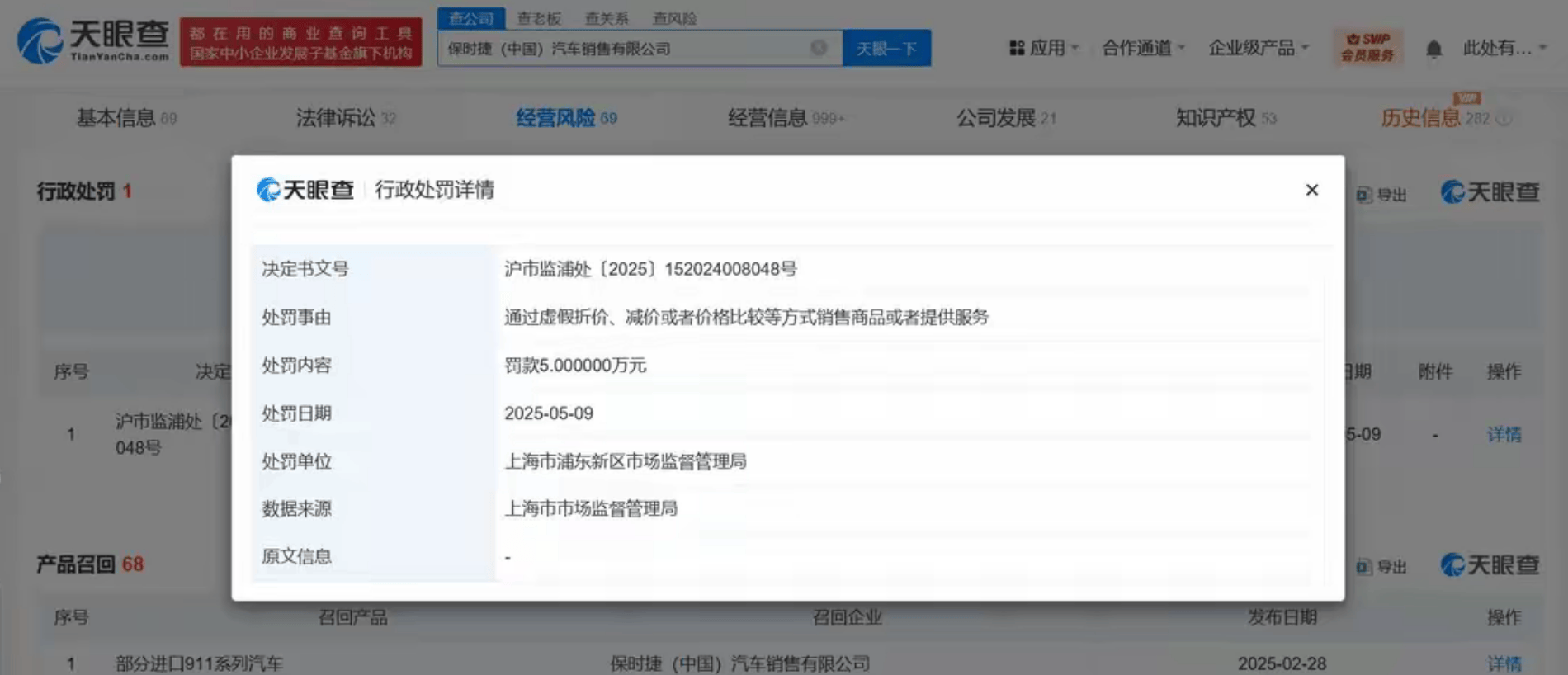

近期,保时捷(中国)汽车销售有限公司因一起促销活动中的价格欺诈行为,被上海市浦东新区市场监督管理局处以5万元罚款。此事迅速在网络上发酵,引发广泛讨论,不仅因为保时捷作为国际知名豪华汽车品牌的身份,更因为这一事件再次触动了公众对营销诚信的敏感神经。

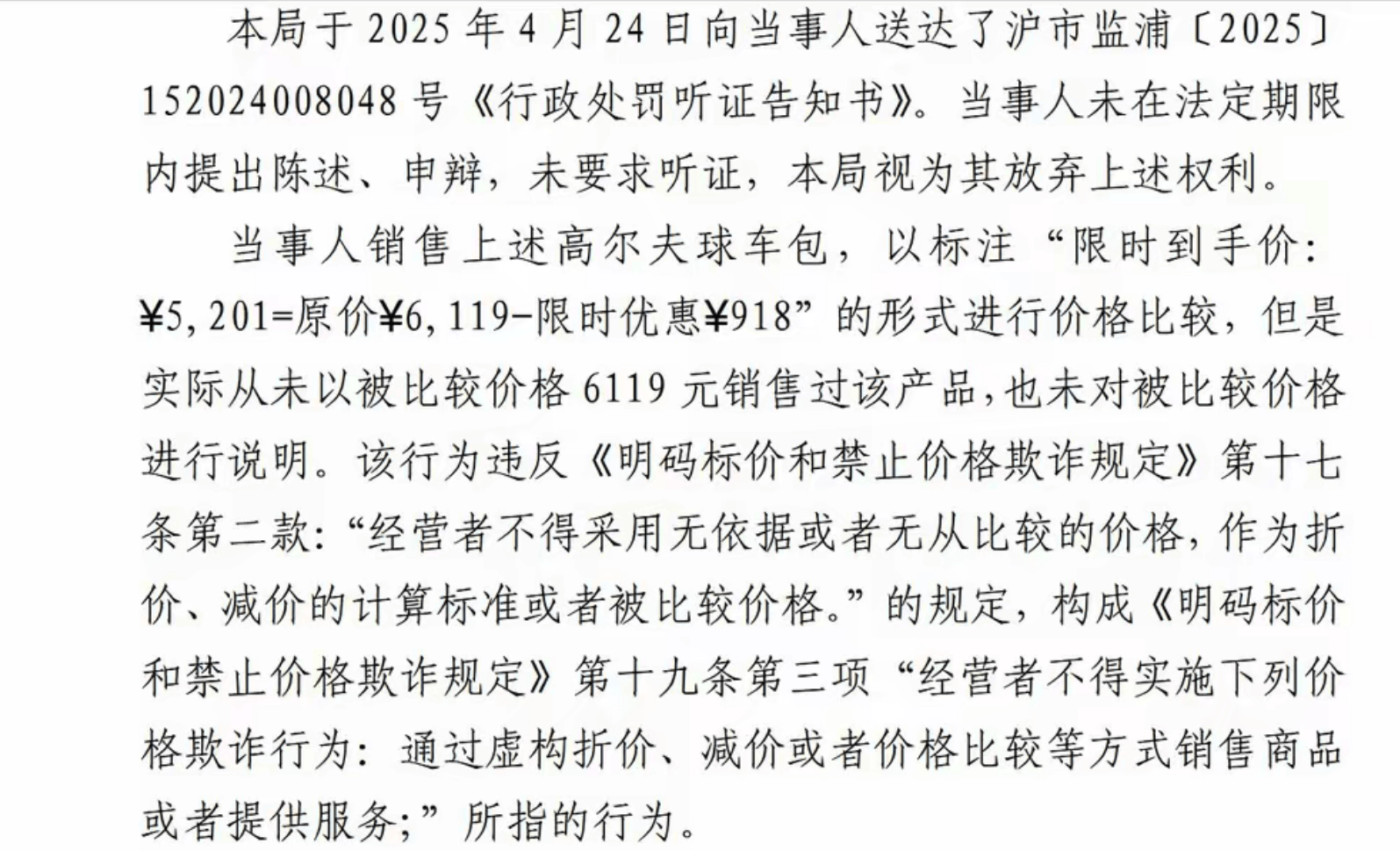

据了解,保时捷在促销活动中虚构了商品原价,违反了《明码标价和禁止价格欺诈规定》的相关规定。市场监管部门经过调查,认定保时捷的行为构成价格欺诈,并依法作出处罚决定,同时责令其进行整改。

对于此次处罚,保时捷中国官方并未立即给出正面回应。据《经济参考报》报道,该报曾尝试联系保时捷中国客服人员,但得到的答复是“目前暂时无法给出官方回应,需要进一步了解相关情况。”这一态度并未平息公众的质疑和不满。

值得注意的是,这并不是保时捷在中国市场首次因价格问题引发争议。早在2023年初,银川保时捷中心就曾因“12.4万元帕纳梅拉”乌龙订单事件而陷入舆论风波。虽然当时保时捷官方给出了“价格输入出现严重偏差”的解释,但这一事件仍然对保时捷的品牌形象造成了一定的影响。

此次虚假折价事件再次将保时捷推向了风口浪尖。公众不禁要问,为何一家以“精密工艺”和“高端服务”著称的豪华车企,会一再在价格问题上“翻车”?这背后是否反映了部分跨国企业在华经营中对营销诚信的忽视?

实际上,近年来中国市场监管部门对虚假宣传、价格欺诈等行为的打击力度不断加强。2024年修订的《汽车销售管理办法》更是进一步明确了经营者的价格标示义务,要求真实、准确、完整。保时捷中国的此次事件,无疑为其他企业敲响了警钟。

与此同时,国内消费者的权益意识也在逐渐觉醒。在自媒体时代,任何价格不透明或虚假促销的行为都极易引发舆论的强烈反响。保时捷此次事件虽然涉及的金额不大,但如果因此损失了品牌声誉,那将是一笔无法用金钱衡量的损失。

尤其是在新能源汽车市场竞争日益激烈的当下,自主品牌正以更加透明的定价策略和用户服务抢占市场。如果传统豪华品牌继续忽视市场规则和消费者权益,那么很可能会加速用户的流失,从而失去市场份额。

因此,对于保时捷等豪华品牌而言,真正的豪华不仅仅在于产品的高端定位,更在于对市场规则和用户权益的尊重。在电动化与智能化浪潮中,传统豪华品牌若想守住市场份额,就必须从“价格游戏”中抽身而出,转向“价值深耕”,以透明、诚信的营销体系来稳固和提升消费者信任。只有这样,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。