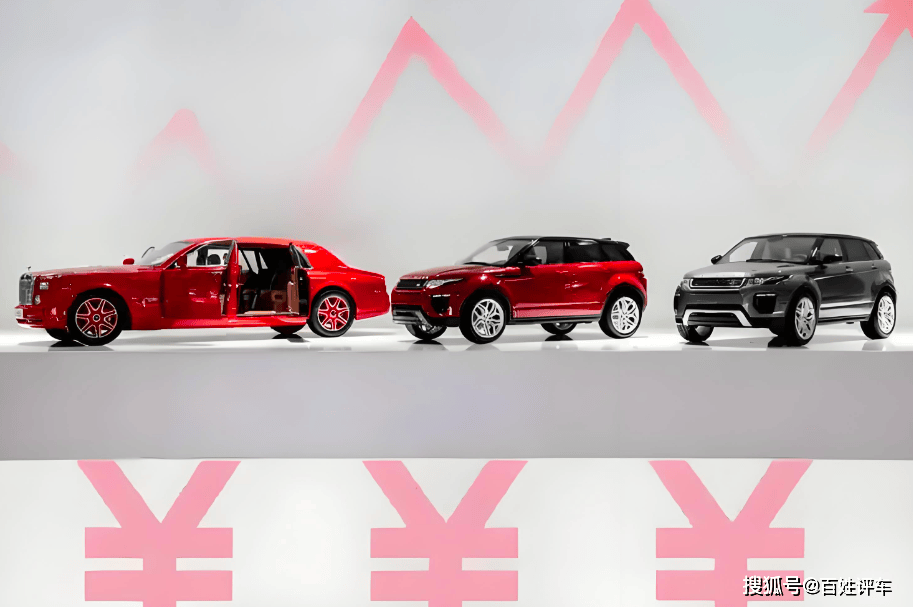

近期,中国汽车市场的竞争态势出现了新的转折。根据中国汽车流通协会最新发布的《2025年4月份全国乘用车市场分析》报告,今年4月,仅有14款车型实施了降价策略,与去年同期41款及2023年4月的19款相比,这一数字显著下滑。与此同时,传统燃油车的促销力度维持在22.2%,较上月微增0.1%,且这一促销水平已连续十个月保持稳定。值得注意的是,新能源汽车细分市场中,插电式混合动力车和增程式电动车的降价车型数量较去年同期减少了5至11款,降价幅度也从2024年的高位回调至13.3%。

业内人士指出,当前汽车市场的价格战更像是一场行业内部的自我调整。正如小鹏汽车创始人何小鹏所言,未来十年,中国汽车主流品牌或将大幅缩减至七家左右,长安汽车董事长朱华荣也预测,未来三到五年内,将有60%至70%的汽车品牌面临关停并转的命运。尽管具体哪些品牌能够幸存尚难预测,但大量品牌退出或被整合已成为不争的事实。

同济大学汽车学院的朱西产教授曾提出,包括蔚来、小鹏、理想在内的新势力品牌,最终能够独立存在的可能性几乎为零,建议这些品牌尽快寻求兼并重组之路。他指出,年产量不足200万辆的汽车品牌,由于研发费用高昂,难以形成规模效应,面临生存困境。这一观点虽然遭到何小鹏的反驳,但其中揭示的市场逻辑却不容忽视。汽车行业本质上是一个规模经济行业,特斯拉依靠全球布局降低成本,比亚迪则通过垂直整合提升利润空间,而新势力品牌在这方面显然处于劣势。

然而,尽管价格战看似有所降温,但并不意味着竞争已经平息。相反,车企们正在转向一种更为隐蔽的竞争方式——加量不加价的“隐形竞争”。例如,比亚迪推出全民智驾升级版,增加配置而不提高价格;南北大众则推出了“双终身质保”服务,以提升用户满意度。车企还在高效能电池、超充设施、换电服务等方面加大投入,旨在通过提升用户体验来增加用户黏性,进而提升销量。

这一转变背后,是车企从短期以价换量的策略转向长期价值升级的竞争逻辑。同时,政策支持和市场回暖也为价格战降温提供了有利条件。年初以来,以旧换新补贴政策的提前落地,叠加地方消费券、金融贴息等措施,有效提振了市场信心。今年1至4月,中国汽车市场产销量已突破千万辆大关。

在技术层面,市场竞争同样激烈。4月,自主品牌零售份额达到65.5%,同比提升8个百分点,而主流合资品牌零售份额则下滑至25.1%。其中,德系、日系、美系品牌的市场份额均有所下降。新能源领域,合资品牌转型步伐滞后,新能源车渗透率仅为6.8%,远低于自主品牌的72.8%。

面对这一形势,合资品牌正加速本土化技术合作,推进智能化转型。例如,上汽奥迪A5L成为首款搭载华为乾崑ADS 3.0系统的豪华燃油车,广汽丰田铂智3X则搭载了Momenta飞轮大模型,实现全场景无图智驾。这些举措表明,合资品牌正在全力追赶,市场竞争将更加白热化。

值得注意的是,以旧换新购买群体中,置换购用户占比已攀升至70%,首购群体则萎缩至31%。其中,自主品牌置换购占比超过75%,成为拉动其零售份额提升的关键因素。置换购用户对汽车有更深入的了解,需求也更为明确,这对车企提出了更高的要求,同时也对实力不强、转型速度不快的车企形成了更大的压力。

对于消费者而言,价格战降温意味着直接的降价幅度可能不再那么显著,车企将更多地采用隐蔽的优惠策略。因此,消费者在购车时需要更加谨慎,通过多方比价和实地考察,以确保自身利益最大化。