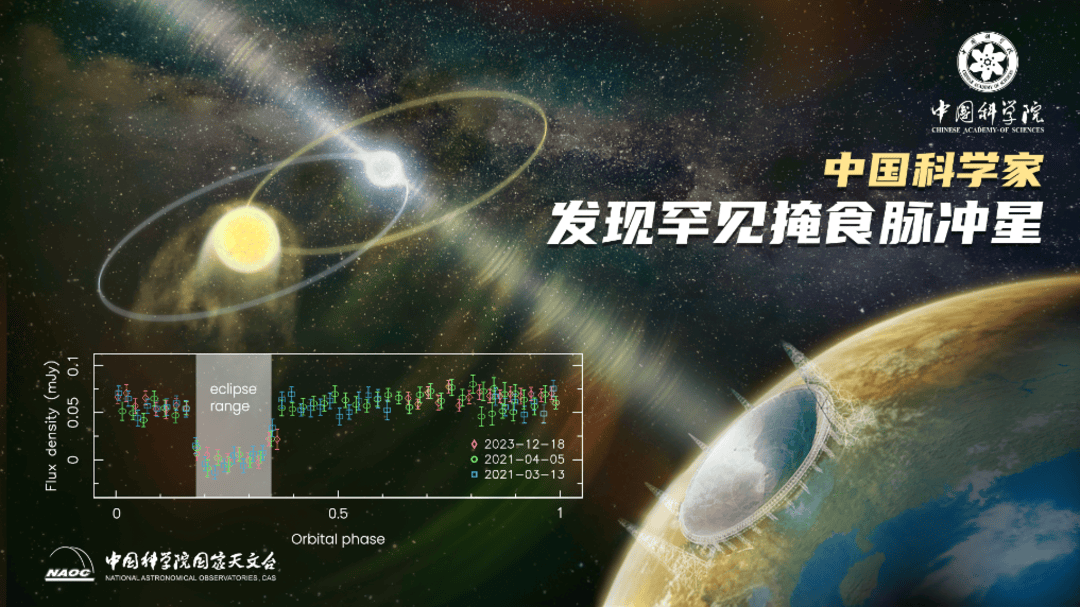

在探索浩瀚宇宙的征途中,我国科学家借助“中国天眼”这一尖端天文设备,于银河系深处揭开了一颗神秘毫秒脉冲星的面纱——PSR J1928+1815。这颗脉冲星因其独特的掩食现象而备受瞩目,成为天文学界的一项重大发现。

据悉,PSR J1928+1815在其运行周期中,有六分之一的时间会被其伴星所遮挡,形成掩食效应。尤为引人注目的是,这颗脉冲星的伴星质量远超同类掩食脉冲星的伴星,这使得PSR J1928+1815成为极为罕见的研究对象。此次发现由国家天文台韩金林研究员团队完成,相关研究成果已在国际顶级学术期刊《科学》上发表。

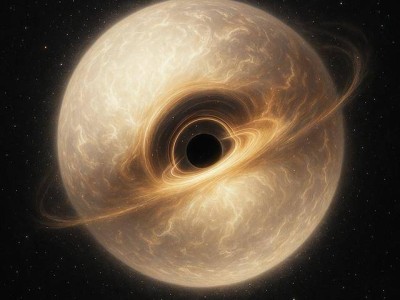

韩金林指出,双星系统的演化一直是天文学领域的前沿课题。在双星系统中,质量较大的恒星通常会先演化成致密星,如脉冲星或黑洞,而质量较小的伴星则会因物质被致密星吸积而体积膨胀。PSR J1928+1815及其伴星正是经历了这样的共同包层演化阶段,形成了如今观测到的特殊双星系统。

然而,这类特殊双星系统的存活时间极短,仅约一千万年,相对于宇宙的漫长历史而言,可谓是稍纵即逝。因此,在银河系中,这样的双星系统数量极为有限,难以捕捉。PSR J1928+1815的发现无疑为科学家们提供了宝贵的研究样本。

回顾发现过程,韩金林团队在2020年利用“中国天眼”对银河系进行深度脉冲星搜索时,意外捕获了PSR J1928+1815的信号。这颗脉冲星自转周期为10.55毫秒,与伴星相互绕转的轨道周期仅为3.6小时,伴星质量至少相当于一个太阳。结合这些观测数据,科学家们推断,PSR J1928+1815的伴星很可能是一颗高温氦星,而脉冲星的掩食现象则是由氦星甩出的星风物质遮挡所致。

此次发现不仅揭示了双星系统演化的重要阶段,还为恒星群体演化、致密星吸积以及引力波源预测等多个领域的研究提供了宝贵的观测依据。《科学》杂志的审稿人对这一发现给予了高度评价,认为其科学价值极高,将有力推动相关领域的研究进展。