在浩瀚的宇宙中,天文学家们近日揭示了一个前所未有的恒星系统,其独特之处源自一种难以捕捉的宇宙奇观。这一发现不仅丰富了我们对宇宙演化的理解,还证实了长久以来仅存在于理论中的共有包层演化过程。

双星系统,即两颗恒星相互环绕运行的天体组合,在宇宙中比比皆是。据统计,约85%的恒星都至少拥有一颗伴星。然而,新发现的这一对双星却与众不同,它们展现出了前所未有的特性。

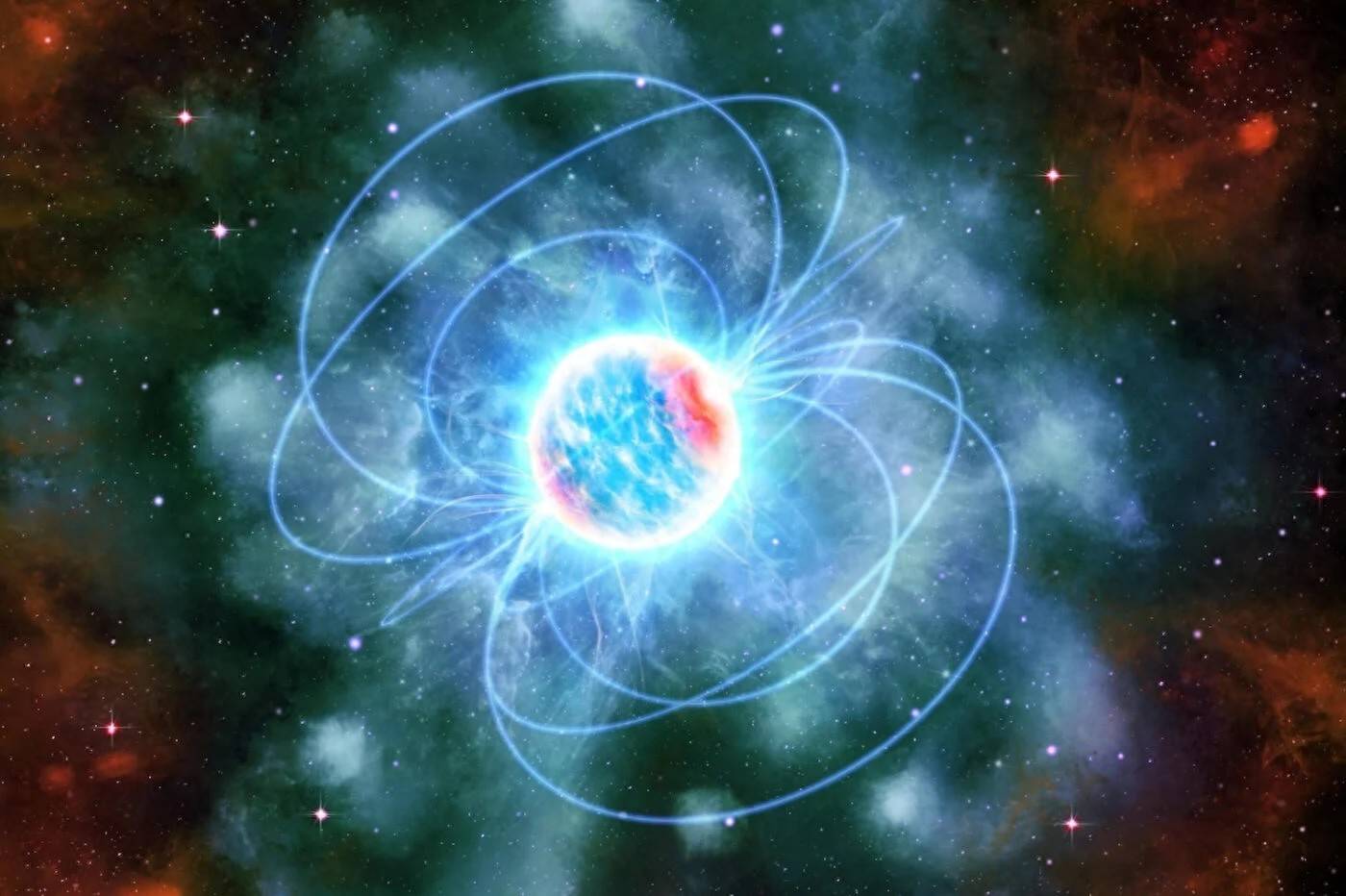

在这个独特的系统中,一颗毫秒脉冲星——一种以极快速度旋转并周期性发射辐射束的中子星,与一颗氦星通过引力紧紧相连。毫秒脉冲星通常通过与伴星相互作用,吸积物质而达到惊人的旋转速度。而这次发现的伴星,其性质却介于致密天体与普通恒星之间,引发了科学家们的极大兴趣。

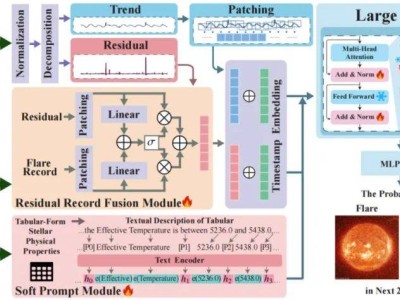

故事的转折发生在2020年5月,由中国科学院国家天文台射电天文学家韩金林领导的研究团队,利用中国500米口径球面射电望远镜(FAST),在银河系的深处捕捉到了微弱的信号。经过数月的分析,他们确认这些信号源自一颗脉冲星,并对其进行了长达四年半的持续观测。

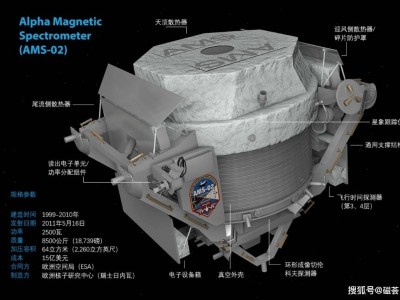

观测结果显示,这颗脉冲星并非孤军奋战,而是与一个双星系统紧密相连,每3.6小时绕伴星旋转一周。但令人惊奇的是,在轨道周期的六分之一时间里,脉冲星的辐射会被伴星遮挡,形成“食”现象。这种异常的遮挡比例,让科学家们意识到伴星的体积可能异常庞大。

进一步的研究揭示了伴星的神秘面纱。尽管其质量与太阳相当,但在除射电波段外的所有波长下都无法被探测到。这表明它并非一颗普通的恒星,而是一颗外层氢被剥离、仅剩氦核的恒星。这一发现不仅挑战了我们对双星系统的传统认知,还为共有包层演化过程提供了有力的证据。

共有包层演化是一种特殊的双星演化模式,与脉冲星在双星系统中的常见互动模式截然不同。在共有包层演化中,伴星的体积过大,其外层物质会直接包裹中子星。这种包裹作用相当于对整个双星系统施加了制动效果,导致脉冲星与伴星核心螺旋靠近,最终形成高度致密的双星系统。正如韩金林团队所观测到的案例,这对双星的轨道周期仅为3.6小时,表明它们之间的距离极近。

西弗吉尼亚大学物理与天文学教授邓肯·洛里默对这一发现表示赞赏:“此类双星系统此前从未被发现过,但其形成机制与理论预测的共有包层演化过程高度吻合。这是宇宙演化研究中的一次重大突破。”他进一步解释称,伴星外层的摩擦力会使双星系统逐渐靠近,而伴星外层最终会被抛射出去,这解释了为何毫秒脉冲星的氦星伴星会呈现剥离状态。

麦吉尔大学物理教授维多利亚·卡斯皮也对这一发现给予了高度评价:“研究者提出的演化路径并不令人意外,这是学界多年讨论的已知机制。但关键在于他们恰好发现了这个极为罕见的案例。这为我们理解宇宙中的稀有现象提供了宝贵的线索。”

韩金林团队认为,银河系内可能存在十余个类似系统,尽管它们的稀有性仍然属于极端范畴。此次发现不仅证实了共有包层演化过程的存在,还为我们探索宇宙的奥秘开辟了新的道路。