近期,特斯拉创始人埃隆·马斯克在接受国际媒体采访时,对中国的人才储备和工作精神给予了高度评价。他指出,外界往往低估了中国的实力,特别是在人力资源方面。马斯克强调,中国拥有大量聪明且勤奋的人才,这些人才在各自领域内展现出的竞争力,使得外国企业难以匹敌。

事实上,马斯克此前就曾公开表示过对中国汽车行业的担忧。他直言不讳地指出,如果没有贸易壁垒的限制,中国车企将有能力击败多数国际竞争对手。这一观点不仅体现了马斯克对中国市场的深刻洞察,也反映出中国汽车工业近年来的迅猛发展。

以车辆工程专业为例,全球顶尖学府如麻省理工学院、斯坦福大学、剑桥大学等,长期占据排名前列。然而,中国的清华大学通过不懈努力,已在该领域取得了显著进步,目前位列全球第七。回溯十几年前,清华大学还难以进入前十,但如今,其毕业生已成为国际大厂争相招聘的对象。这一变化不仅反映了中国高等教育的提升,也体现了中国汽车工业对高端人才的迫切需求。

过去,中国最优秀的学生往往选择进入合资企业或外资企业,如大众、通用等,这些企业提供了更好的待遇和更舒适的工作环境。相比之下,国内民营企业如比亚迪、吉利等,在人才争夺战中一度处于劣势。然而,随着中国汽车工业的崛起,这些企业开始吸引越来越多的优秀人才。

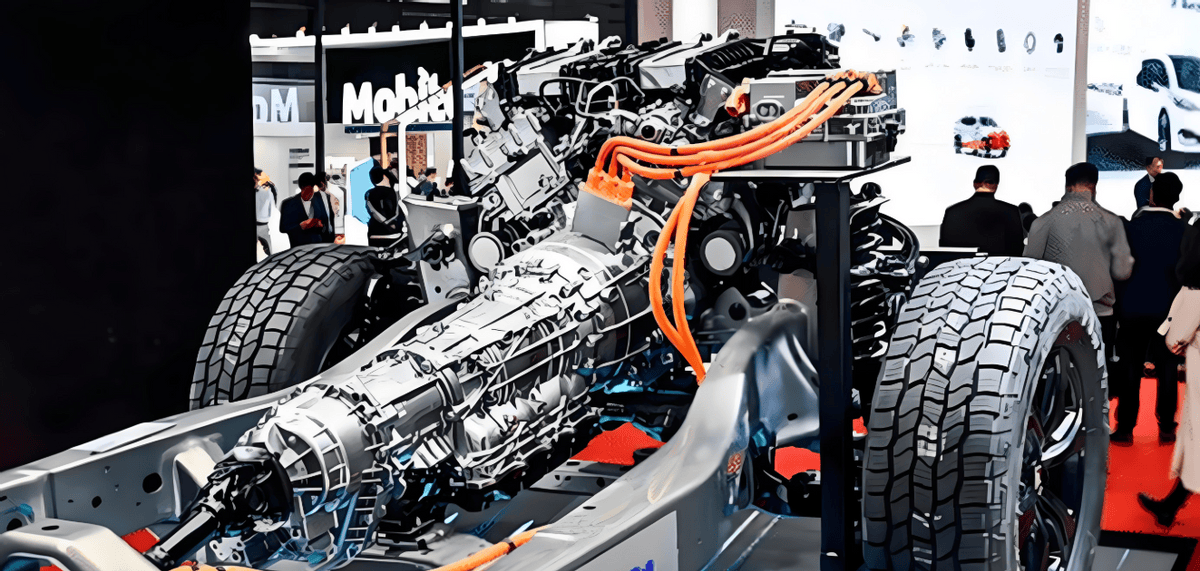

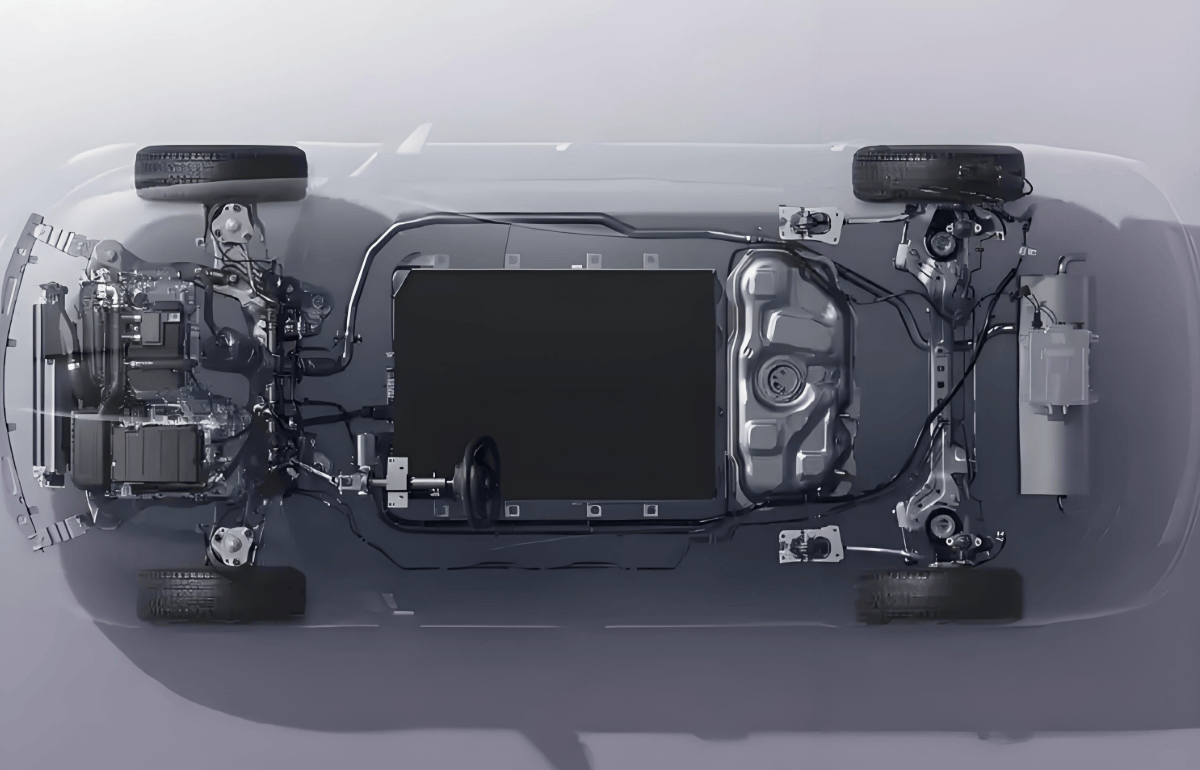

比亚迪、奇瑞、吉利等企业通过技术创新和产品质量提升,成功打破了国际巨头的垄断地位。比亚迪的刀片电池和DM-i超级混动系统、吉利的CMA和SPA架构、奇瑞的火星架构和鲲鹏动力等技术成果,不仅在国内市场获得了广泛认可,也在国际市场上展现了中国汽车工业的竞争力。

这一变化不仅体现了中国汽车工业的技术进步,也反映了西方人才评价体系的局限性。过去,西方世界往往认为,只有来自顶尖学府的人才才能成为行业领袖。然而,随着中国等新兴市场的崛起,这一观念正在被颠覆。中国的教育体系和实践环境,为优秀人才提供了广阔的发展空间,使他们能够在实践中不断成长和创新。

以一位普通一本毕业的工程师为例,他通过在合资零部件企业的实践积累,成功转型为设计领域的专家,并最终在新兴车企中担任管理层职务。他的经历证明了,只要有足够的实践机会和不懈的努力,即使不是来自顶尖学府的人才也能在行业中脱颖而出。

中国汽车工业的发展也离不开一代又一代人的辛勤付出。从歼击机飞行员王伟的英勇事迹,到西北工业大学在战机研发中的突出贡献,都体现了中国人不畏艰难、勇往直前的精神。这种精神不仅激励着一代又一代的中国人,也为中国汽车工业的发展注入了强大的动力。

比亚迪在2008年推出DM 1.0时,其主营业务仍在电子领域,造车业务几乎全靠烧钱。然而,正是在这种艰苦的条件下,比亚迪不仅坚持了下来,还通过技术创新实现了弯道超车。如今,宝马等国际巨头也开始采用中国企业的技术和产品,这背后是一代又一代中国汽车人的辛勤付出和不懈努力。

总之,中国汽车工业的崛起不仅是中国经济发展的缩影,也是全球汽车产业格局变化的见证。随着中国汽车企业的不断壮大和创新能力的提升,相信未来会有更多的中国品牌在国际市场上崭露头角。