恒大汽车,这个曾经以激进姿态闯入新能源汽车领域的巨头,如今却走到了重整清偿的十字路口。其兴衰历程,如同一部跌宕起伏的资本大戏,引人深思。

回溯恒大汽车的崛起之路,其“买买买”的策略曾让业界侧目。从德国电驱动系统到瑞典萨博技术,恒大汽车通过一系列国际并购,迅速构建起所谓的“全产业链”。同时,恒大汽车还宣布将在全国范围内建设“超级工厂”,预计年产能达到50万至100万辆。然而,这一切繁华背后,却隐藏着恒大汽车真正的意图——圈地融资。

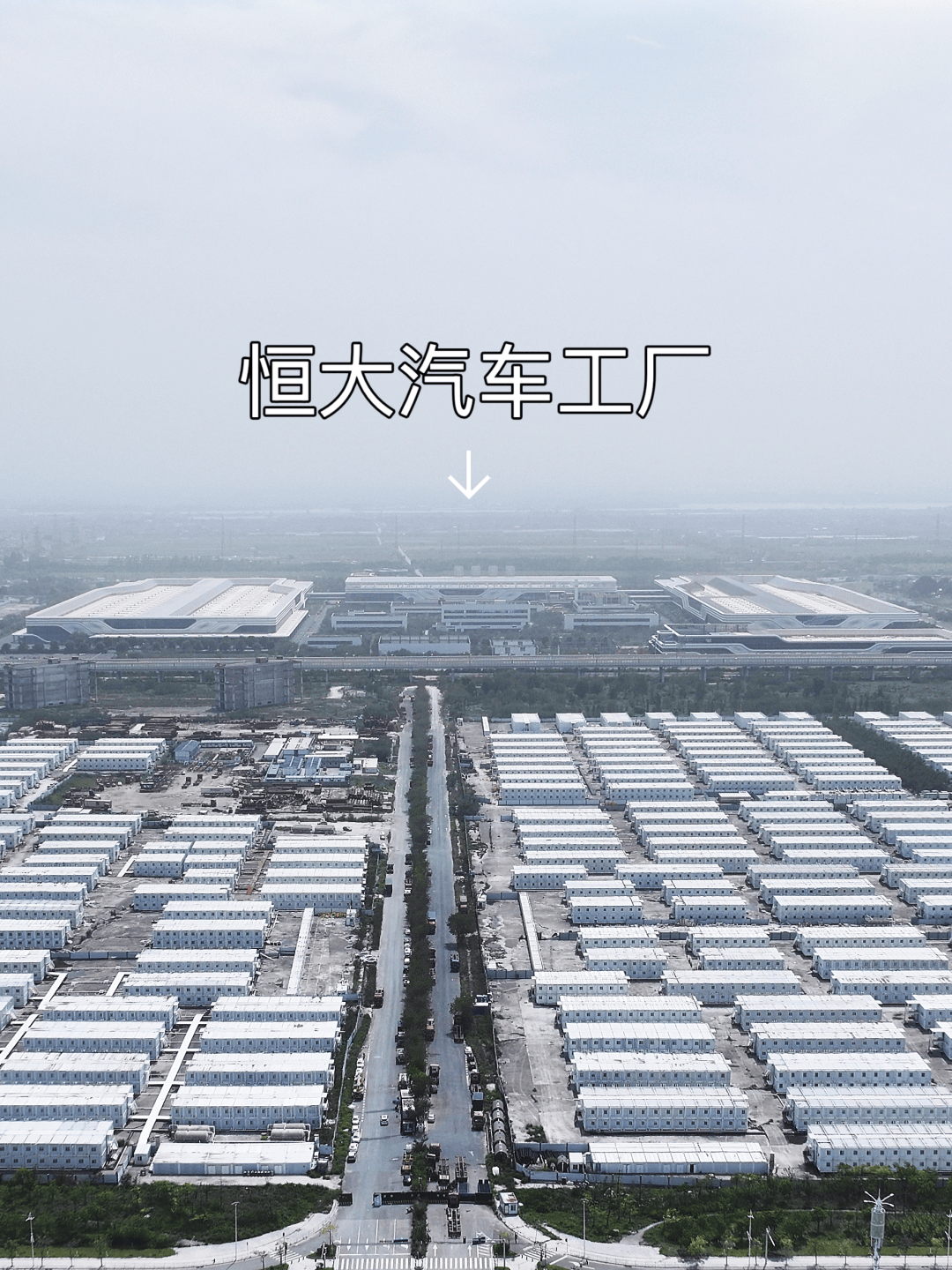

恒大汽车以造车为名,在全国多地大肆圈地。广州南沙区、沈阳、郑州等地,恒大汽车的项目用地如雨后春笋般涌现。然而,这些土地大多并未投入实际生产,而是成为了恒大集团套现的工具。通过土地抵押,恒大汽车套取了大量资金,用于缓解母公司的资金危机。

然而,好景不长。随着恒大集团债务危机的爆发,恒大汽车也受到了波及。资金链断裂、供应商纠纷频发、车辆质量问题曝光……一系列负面事件让恒大汽车陷入了前所未有的困境。2022年,恒驰5在供应链问题未解决的情况下强行上市,结果车辆故障频发,被消费者评价为“半成品”。恒大汽车的产能也严重跟不上,与当初夸下的海口相去甚远。

面对重重困境,恒大汽车不得不走上重整清偿之路。2025年6月,其重整计划获得广州中院裁定批准。然而,清偿之路并不平坦。根据披露的重整清偿内容,有财产担保债权、建设工程款、税款、职工工资等优先债权将在3个月内全部还清,但普通债权的清还比例却极低。对于欠款超过60万的部分,清偿率甚至不足1%。这意味着,许多供应商将面临血本无归的绝境。

恒大汽车的破产,不仅让债权人血本无归,也让业界对新能源汽车领域的资本化运作产生了深刻反思。过度依赖资本运作、忽视自主研发和核心技术积累,最终只会迎来反噬。恒大汽车的兴衰历程,无疑为后来者敲响了警钟。