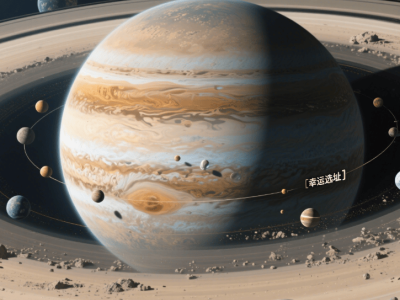

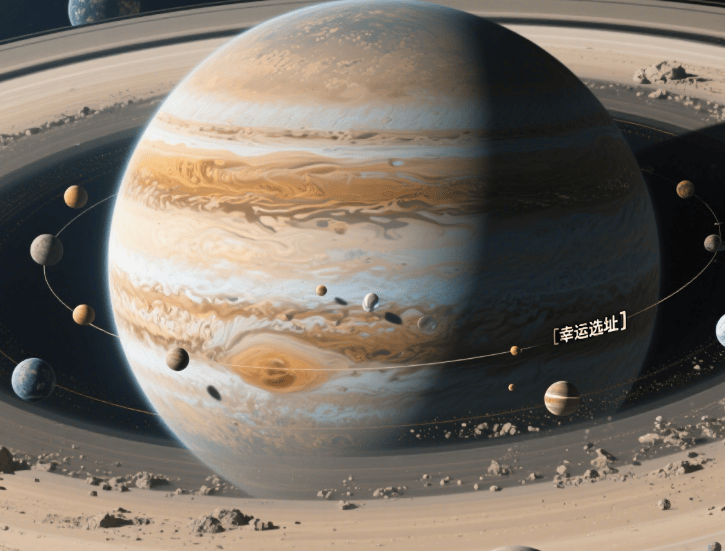

在浩瀚的太阳系中,木星以其庞大的身躯傲视群雄,被誉为“行星界的巨人”。这颗行星的质量惊人,几乎是太阳系其他七大行星总和的2.5倍,令人不禁好奇,木星究竟是如何达到如此庞大的体型的?

回溯至约46亿年前,太阳系还只是一片庞大的分子云,名为“太阳星云”。一场突如其来的外力干扰,如附近的超新星爆发,打破了星云的平静,引发了内部的引力坍缩。物质纷纷向中心聚集,密度与温度急剧上升,最终点燃了核聚变,太阳由此诞生,成为太阳系的主宰。

太阳诞生后,虽然吞噬了星云中的大部分物质,但仍留下了一些“边角料”。这些剩余物质在引力的作用下,围绕太阳旋转,逐渐形成了一个扁平的圆盘,即“原行星盘”,它是太阳系行星的摇篮。行星的形成过程类似于滚雪球,从小颗粒开始,通过碰撞与合并,体积逐渐增大。

然而,行星盘中物质的分布并非如我们所想象的那样均匀。原本以为内侧区域物质密集,更容易形成大行星,但事实并非如此。太阳系内侧的水星、金星、地球和火星都是相对较小的行星,而外侧的木星、土星、天王星和海王星则成为了“大块头”。这背后的原因,与行星盘中物质的合并方式密切相关。

行星的形成始于微小的固体颗粒,它们通过碰撞与静电吸引逐渐聚集。当质量增加到一定程度时,这些颗粒便拥有了引力,能够吸积周围的物质,进而形成行星。但在内侧区域,由于太阳的高温,许多物质无法保持固态,只有熔点较高的硅酸盐、铁、镍等物质得以留存,而这些物质在星云中的含量极少。

更为棘手的是,年轻的太阳还会释放出猛烈的太阳风,将内侧的气体物质吹向外侧。因此,内侧行星在形成过程中面临着固体材料匮乏、气体材料流失的困境,难以成长为大型行星。

随着距离太阳的远离,温度逐渐降低,挥发性物质如水、氨、甲烷等重新凝结成固体冰晶。这个温度界限被称为“冻结线”。在冻结线的外侧边缘,除了少量的岩石和金属外,还有大量由挥发性物质凝结而成的固体冰晶,为行星的形成提供了丰富的“建筑材料”。

木星正是在这样的有利位置形成的。它位于冻结线外侧边缘,不仅拥有本地丰富的固体物质,还能吸积从内侧逃逸而来的气体物质。据科学家推测,在太阳形成后的300万年内,木星的质量就增加到了足以束缚氢气和氦气的程度。此后,它便开启了疯狂的“进食”模式,大量吸收各种物质,迅速成长为一颗巨大的行星。

当然,木星并非独享所有资源。位于其外侧的土星、天王星和海王星也分到了一些物质,但由于距离太阳更远、物质稀薄,以及木星已经先一步占据了大部分资源,因此它们虽然也成长为了比地球大得多的巨行星,但与木星相比仍相去甚远。

木星之所以能成为“行星之王”,占据太阳系行星质量的中心位置,很大程度上得益于其在太阳系形成之初所选的优越位置——冻结线附近。再加上其强大的吸积能力,使得木星得以成长为如今这般庞大的体型。在宇宙的“行星成长竞赛”中,木星无疑拿到了一手好牌。

如果你对这篇文章感兴趣,别忘了点赞关注哦!你的支持是我们创作的最大动力。