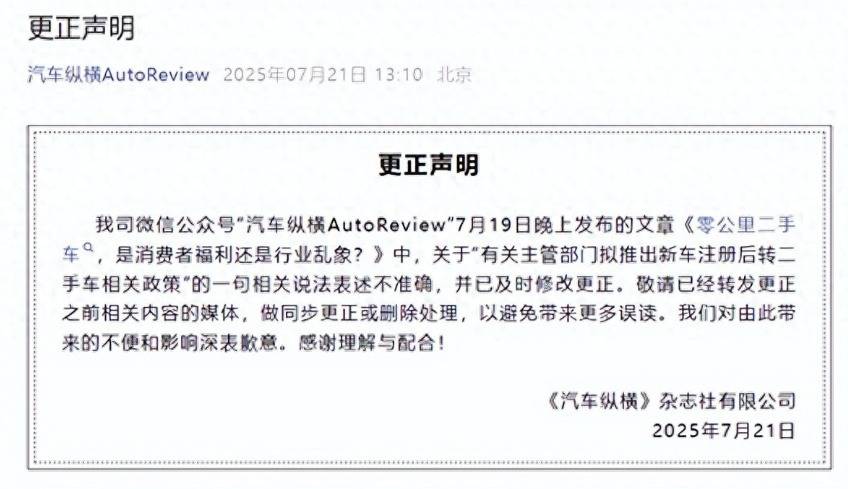

近期,汽车行业内流传的一则消息引发了广泛关注:据传工信部计划推行新车登记后6个月禁止转售为二手车的政策。这一消息迅速激起了公众对车辆所有权的担忧。然而,仅仅一天之后,发布该消息的媒体便发布了更正声明,承认之前的报道存在重大误解,这场风波最终证明只是一场虚惊。

尽管如此,这场风波却意外地将行业内长期存在的灰色操作推向了公众视野。一种特殊现象逐渐浮出水面:一些名义上已经完成注册、但实际上几乎未行驶的车辆,正在悄然侵蚀新车市场的健康发展。这类车辆,通常被称为“零公里二手车”,它们的存在不仅扰乱了市场秩序,也对消费者的权益构成了潜在威胁。

其中,极氪品牌的“展车门”事件更是揭开了车企数据造假的一角。据交强险数据显示,极氪在2024年12月在深圳、厦门两地的公司户销量激增了647%。这些车辆随后被关联公司以“零公里二手车”的名义转售,既虚增了销量,又规避了税费。更为隐蔽的是,部分车企还利用二手车出口退税政策,将国内上牌的新车以“平行出口”的名义销往中亚地区。通过这种“国内上牌-海外转卖”的操作,每辆车可获得8至12万元的额外利润。这些车辆在海外市场以新车的名义销售,不仅冲击了中国汽车品牌的海外布局,还导致了国家税收的流失。

车企方面,也需要进行经营模式的深度转型。比亚迪和奇瑞的做法提供了有益的借鉴。比亚迪通过大数据分析市场需求,将经销商库存周转率纳入考核体系,并建立了滞销车型回购基金。而奇瑞则根据区域市场供需状况,每月调整终端指导价的浮动区间,既避免了价格战对品牌价值的损害,又能通过官方认证二手车渠道有序消化库存。这些做法不仅封堵了漏洞,还满足了真实车主的置换需求,体现了行业自律的智慧。

对于消费者而言,在乱象未彻底清除之前,也需要提高警惕以规避风险。例如,在购车前可以登录国家机动车环保网查询车辆的首次登记日期;要求卖家出示三电系统剩余保修期的书面证明;通过第三方平台查询车辆的维修记录和出险历史;核对车辆登记证的首次注册日期,对于超过3个月的新车要追问转手原因等。这些措施有助于消费者更好地保护自己的权益。

零公里二手车乱象的本质是行业过度追求规模扩张的结果。当车企将销量数据置于产品质量之上,当经销商为生存而被迫参与数据造假,当消费者在低价诱惑中失去判断力时,整个行业便陷入了恶性循环。要根治这一问题,既需要监管部门的强力介入,也需要全行业的共同努力。只有回归以用户需求为核心的经营理念,建立健康的产销体系,我们的自主品牌才能在全球竞争中实现可持续发展。