近日,北京东四牌楼新亮相的京东“七鲜小厨”开业即迎来火爆场面,其透明厨房内三台机器人操控四口炒锅的景象引人注目。操作员只需简单投放预制食材包,短时间内订单量便突破700单,取餐区人满为患,骑手们焦急等待,凸显出强烈的市场需求。

这一盛况并非偶然现象。“七鲜小厨”作为京东斥资10亿元打造的“菜品合伙人”重点项目,其核心模式“机器人炒菜+外卖专营”直击中餐行业的效率瓶颈。初步的成功不仅验证了机器人炒菜的商业潜力,也让商用炒菜机器人走进了大众视野。

该模式的迅速崛起,精准回应了中餐行业对于降本增效的迫切需求,这成为炒菜机器人加速落地的重要推动力。有餐饮数据企业负责人透露,今年连锁餐饮企业频繁拜访炒菜机器人公司已成常态,有的连锁面馆老板甚至计划借助机器人技术快速扩张至千家门店。

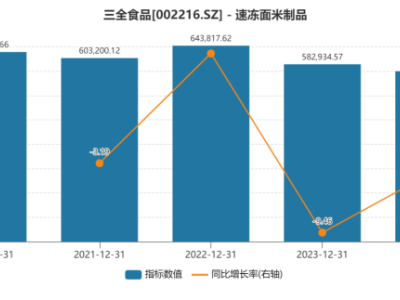

市场热度在数据层面得到了有力支撑。据奥维云网监测,2024年我国烹饪机器人线上市场销售额达到2.9亿元,销量约14万台,同比增长54.4%。同时,资本也迅速跟进,“七鲜小厨”的炒菜机器人供应商橡鹿科技获得了京东的A轮及战略轮独家投资,享刻智能、智谷天厨等企业也相继宣布融资进展。

过去一年,具备烹饪能力的机器人正加速涌入餐饮业。从斯坦福华人团队展示的能够制作复杂菜品的Mobile ALOHA,到添可智能“食万星厨”宣称的“1人操作5台设备、后厨面积缩减50%”,技术迭代不断拓宽了炒菜机器人的应用边界。

炒菜机器人正在重塑中餐的成本结构。面对人力成本上升、厨师短缺、口味难以统一等问题,炒菜机器人以其供应链重构和自动化技术为核心的解决方案,被视为实现标准化生产的关键。炒菜机器人的智能系统和标准化菜谱能精确控制烹饪过程,确保菜品口味稳定,单台设备出餐仅需2-3分钟。更重要的是,通过“1人协同操作多台设备”的模式,整体厨房效率较传统后厨提升30%,人力成本降低60%,极大缓解了租金和人力成本的压力。

即便在高峰时段,炒菜机器人也能应对自如。其系统支持“1人+多台设备”协同工作,智能分配任务,确保多设备并行运作时的高效稳定出餐。连锁餐饮品牌小菜园已在全国660家门店部署炒菜机器人,并计划斥资1亿元增购约2000台设备,这彰显了炒菜机器人在规模化应用上的显著进展和市场信心。

深圳一家主要依赖炒菜机器人的餐厅老板表示,在至少2台设备协同运作下,餐厅日均出餐量超过500份,其中售价28元的黑椒牛柳饭单日复购率高达47%。另一位餐厅经营者提供了具体的成本对比,采用机器人方案后,后厨面积缩小,租金节省,仅需约半年时间即可覆盖设备初始投入成本。

然而,炒菜机器人的普及之路并非一帆风顺。技术成熟度不足是首要障碍,当前炒菜机器人在烹饪效果、稳定性、操作便捷性等方面仍有提升空间,特别是“颠锅”等关键手法难以完美模拟。成本也是制约普及的关键因素,主流商用炒菜机器人单价多在1万至5万元,高端机型甚至超过10万元,对中小餐饮店构成压力。

应用场景的局限性也较为明显。炒菜机器人目前主要应用于连锁餐饮、团餐等领域,制作标准化程度较高的快餐、简餐等基础菜品,对于需要复杂烹饪技巧和个性化调味的精品菜、招牌菜,其能力尚有欠缺。一位深圳中餐连锁品牌老板坦言,其门店仅在制作炒饭、炒面等基础菜品时使用机器人,招牌菜仍需厨师手工制作。

尽管面临挑战,炒菜机器人正加速融入餐饮业。在此之前,老乡鸡、乡村基等众多餐饮品牌已开启对这项技术的应用探索。技术突破是推动这股浪潮的核心驱动力,AI大模型技术的应用提升了机器性能,让机器人能够理解复杂指令,做出精准、灵活的反应。随着技术的不断进步和餐饮业对效率和标准化的需求增加,炒菜机器人市场将持续活跃。