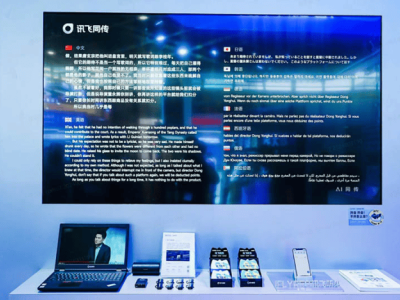

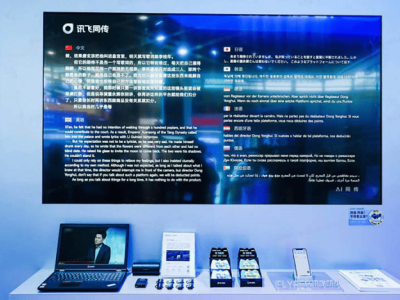

在2025世界人工智能大会(WAIC)的璀璨舞台上,一场关于未来智能技术的革命性展示吸引了众多目光。复旦大学可信具身智能研究院团队带来的高精度、低成本“自适应视触觉AI传感器”,作为唯一的高校代表,在“WAIC里机器人技能大舞台”的镇馆之宝展区首次亮相,展现了人工智能领域的一项重大突破。

这项技术的核心在于赋予机器人以人类般的触觉感知能力。众所周知,皮肤作为人类最大的器官,具备对力的多维感知能力,能够灵活调整操作精度。而复旦大学团队研发的这款传感器,正是模仿了人类的这一天然优势,让机器人拥有了前所未有的触觉体验。

在展示现场,这款传感器被安装在一台机械夹爪上,它轻松地拿起豆腐、薯片、果冻等易碎品,根据其纹理、软硬和摩擦特性,精准地摆出各种造型,令人叹为观止。这一壮举背后,是传感器柔性、灵敏的特性,以及融合了视觉感知与AI算法的创新系统。它能够自然贴合物体形状,感知多维受力,包括正压力、切向力,甚至扭转力,从而实现了灵巧、安全的与外界交互。

据复旦大学可信具身智能研究院研究员陈文明介绍,以往以压力信号为指标的传感技术是单一的感官通道,而这款“自适应视触觉AI传感器”则突破了这一限制,具备了类似人体皮肤的多维触觉感知能力。其感知灵敏极限已达到人体的10倍,能够感知压力、剪切、扭转、滑移等各种复杂力学交互信息。

这一技术的出现,不仅解决了具身机器人在触觉技术上的欠缺,更为构建面向精细化操作的下一代具身智能大模型提供了关键技术支撑。未来,这款传感器有望广泛应用于工业制造领域的高精度分拣与精密装配、辅助医疗领域的微创手术等方面,甚至可以与假肢相结合,研制出具备触觉感知能力的先进智能假肢。

复旦大学副校长姜育刚表示,具身机器人要面对的是多样化的工作环境,需要既能在预先学习过的环境里做好工作,也能在不确定性的未知环境里完成任务。而这款高精度、低成本的视触觉传感器,正是实现这一目标的关键所在。它支持训练融合触觉等多模态信息的机器人大脑,助力实现可完成精细化操作的下一代具身智能技术。

据悉,复旦大学可信具身智能研究院成立于今年初,致力于研发具有自主探索能力、持续进化特性且符合人类价值观的具身智能体。此次在WAIC上的亮相,不仅展示了团队在人工智能领域的深厚底蕴和创新实力,更为未来人机协同与智能社会建设提供了核心驱动力。