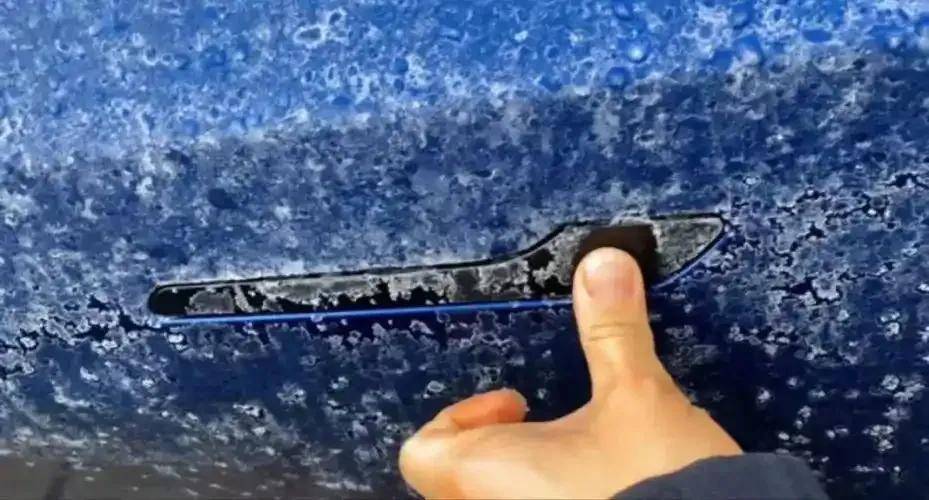

近期,一系列关于特斯拉等新能源汽车隐藏式门把手引发的安全问题,引起了社会广泛关注。在极端寒冷天气下,车主们挣扎于被冻住的门把手;车祸现场,消防员因找不到应急开关而焦急万分;维修厂里,高昂的更换费用让车主们苦笑不已。这些事件,正迫使工信部重新审视这一“网红设计”。

车企们曾将隐藏式门把手作为“未来感”的象征大肆宣传,然而,车主们却因此付出了不小的代价。在黑河的寒冬中,有车主因门把手冻住而无法进入车内;在山西运城的一场车祸中,电动门把手因碰撞断电而无法打开,延误了宝贵的逃生时间。更令人惊讶的是,这些门把手所宣称的“降低风阻增加续航”效果,实际上微乎其微。长城汽车掌门人魏建军直言不讳地指出,这种设计虽能略微提升续航,但却以用户的安全为代价。

面对这一系列问题,工信部终于出台了新规,直击要害。新规要求所有电动门把手必须配备物理应急装置,确保在碰撞断电后单手3秒内能够打开车门,从而避免了“电子棺材”的风险。同时,隐藏式门把手还需贴上夜光反光标识,以提高救援人员在夜间或视线不佳时的识别度。门把手还需通过严格的暴力测试,以确保其不会在意外情况下变形卡死。

然而,新规的出台也引发了一些争议。一些车企设计师认为,机械结构会破坏车身的整体美感,他们更愿意追求设计上的极致。在社交平台上,一些年轻车主也表达了对取消隐藏式门把手的不满,认为这会影响车辆的炫酷外观。然而,当面对2024年新能源汽车事故中23.7%的伤亡与门把手故障密切相关的数据时,这些声音显得苍白无力。太原消防特勤支队的指导员刘涛提出了一个振聋发聩的问题:“在生死关头,是设计美学重要,还是宝贵的逃生时间重要?”

新规的出台,不仅是对车企的一次警示,更是对整个汽车行业造车逻辑的反思。当丰田在新款车型上悄悄加装隐藏式门把手的机械备份,当沃尔沃免费开放门把手安全专利时,中国车企也应该意识到,真正的科技创新,应该是以人为本,而不是为了追求所谓的“未来感”而牺牲用户的安全。在这场关于安全与设计的较量中,安全永远应该放在首位。