近期,家电领域上演了一场引人注目的公开争执,主角是家电巨头格力电器与消费者投诉服务平台消费保。

然而,消费保并未坐视不理,很快便发表了一篇长篇回应,同样语气强硬。消费保反驳称,格力在查阅企业信息时出现了张冠李戴的错误,并指责格力此举是故意为之,意在诋毁消费保的声誉,且拒绝更正声明中的错误。

这场争执表面上看是关于数据真实性和企业声誉的较量,但实际上,它反映了格力电器在业绩压力、市场份额萎缩等多重困境下的深层焦虑。格力目前正面临空调市场饱和、渠道转型缓慢以及多元化探索不顺的三大挑战。

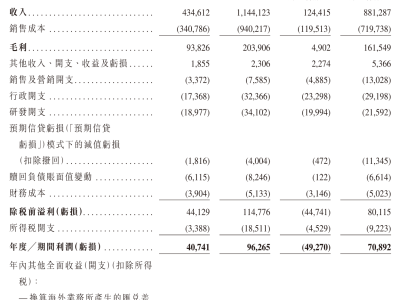

从格力的财务表现来看,2024年的业绩呈现出明显的矛盾特征。全年营业收入约为1891.64亿元,同比下降7.26%,这是自2018年和2023年勉强突破2000亿大关后,再次跌破这一关键数字。然而,归属于上市公司股东的净利润却达到了约321.85亿元,同比增长10.91%,创下历史新高。这种“营收降、利润增”的反常现象,暴露了格力当前发展模式的结构性问题。

深入分析格力营收下滑的原因,可以发现业务结构和区域分布都存在问题。空调业务作为格力的核心,营收同比下降了4.29%,尽管全国家电行业在“以旧换新”政策推动下整体增长。从区域来看,格力在国内市场的竞争力减弱,而海外业务虽然增长较快,但占总营收的比重仍然较低,国际化进程明显滞后。

格力在营收下滑的情况下实现净利润增长,主要依靠的是大幅削减运营费用。这种“节流”策略虽然短期内提升了利润表现,但长期来看存在隐患,可能会削弱市场拓展和品牌建设能力。

在盈利能力方面,格力2024年的毛利率同比下降,而净利率却上升。这种反常现象正是费用压缩的结果。与美的和海尔相比,格力在净利率上的优势更多反映了其短期财务调控,而非业务竞争力的实质性提升。

格力与消费保的冲突,某种程度上或是其业绩焦虑的外在表现。格力电器对消费保的强硬回应,延续了董明珠时代一贯的对抗式公关风格。从举报奥克斯能效虚标,到与孟羽童的劳务纠纷公开化,再到此次与第三方投诉平台的正面冲突,格力形成了一套独特的危机应对模式。

董明珠的强势公关风格,在空调行业高速增长期帮助格力树立了技术权威形象。然而,在行业进入存量竞争阶段后,这种策略的边际效益正在递减,甚至可能产生反作用。例如,在与小米的长期“互怼”中,董明珠的言论虽然引发了大量关注,但也导致舆论反弹,小米空调出货量快速增长,直逼格力核心业务。

格力在空调专业化时期的成功,某种程度上造就了其路径依赖。当行业从产品竞争转向生态竞争、从硬件盈利转向服务盈利时,格力的管理体系和公关策略都显得应变不足。与消费保的冲突,正是这种不适应症的表现之一。

格力当前面临的压力并非孤立事件,而是企业在战略转型期面临系统性压力的外在表现。空调主业增长见顶、销售渠道转型滞后、多元化探索成效不彰,这些结构性问题的叠加,或是格力“压力山大”的根源。

在空调行业进入存量博弈阶段后,市场呈现“高端增长乏力,低端竞争加剧”的特点。格力长期主打的产品均价恰好处于受冲击最严重的价格带,同时,小米等新势力正在通过互联网直销模式和年轻化营销蚕食格力的传统优势领域。

格力传统的经销商深度绑定模式在电商时代逐渐成为负担。尽管格力正在加速全国全品类专卖店的焕新升级,但转型步伐明显慢于同行。美的和海尔在渠道改革方面已经取得了显著成效,相比之下,格力渠道改革的力度和效果都显不足。

格力对空调业务的依赖度长期居高不下,多元化战略执行效果不佳。智能装备业务、新能源业务等新业务的营收占比极低,消费电器领域的拓展也收效甚微。这种单一业务结构使格力在行业周期波动中异常脆弱。

在这场与消费保的争执中,格力的过激反应或许正是其业绩焦虑的宣泄。格力需要的不是更多的“战斗”,而是一场深刻的战略重构,以应对行业变革带来的挑战。