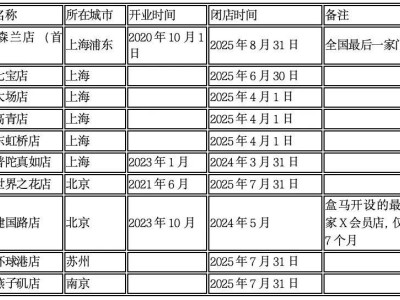

近日,零售市场传来消息,盒马鲜生旗下的上海森兰商都店内的X会员店将于8月31日停止营业。这一变动标志着盒马在全国范围内的10家X会员店将全部关闭,会员店业务遭遇重大挫折。

这一趋势并非个例。此前,麦德龙会员店也宣布了其付费会员店与普通门店的融合策略,并在2024年内相继关闭了北京、上海、成都、武汉的四家会员店。尽管麦德龙尝试推行会员模式已有三年多,但似乎并未获得预期的成功。家乐福会员店的命运更为坎坷,早已关闭所有门店,其整体门店数量也从曾经的超过300家大幅缩减至仅剩4家。苏宁易购在收购家乐福后,尽管进行了多项创新和变革,但效果并不显著,最终不得不以极低的价格出售家乐福中国子公司的股权。

回顾过去,本土品牌对于会员店模式的热情曾一度高涨。1号店在被京东收购后,也逐渐转型为1号会员店,专注于会员制电商的发展。盒马鲜生更是高举高打,自2020年首家X会员店在上海开业以来,迅速扩张至北京、南京、苏州等地,一度开设了10家门店。然而,与老牌会员店如山姆和Costco相比,本土品牌的激进扩张策略似乎并未带来预期的回报。

山姆自1996年进入中国市场以来,二十多年间仅开设了约52家门店;而Costco的扩张更是谨慎,截至2025年7月,在中国仅开设了7家门店,且均位于一线城市和富裕地区。这种保守的扩张策略与本土品牌的激进形成鲜明对比。

会员店模式在中国市场遭遇水土不服的原因复杂多样。其中,中国消费者对于会员费的接受程度普遍较低是一个重要因素。长期以来,中国消费者习惯了“免费入场、薄利多销”的消费模式,对于额外支付会员费持谨慎态度。即使是山姆和Costco这样的国际品牌,其会员费收入也表现平平。数据显示,山姆2024年的基础会员费为13亿元,会员续费率在60%-92%之间;而Costco在中国市场的会员续费率仅为60%,远低于全球平均水平。

本土品牌在发展会员店时普遍缺乏专业和完善的全球采购团队,难以从源头直接采购商品,从而难以形成价格优势。同时,这些会员店的进口商品大多依赖原品牌主营店的供应链,商品同质化严重,缺乏独特卖点和高性价比。这些因素都极大地削弱了本土品牌会员店的市场吸引力。

会员店的核心竞争力在于其强大的全球供应链整合能力以及自有品牌的开发。以山姆会员店为例,其通过建立覆盖全球70多个国家的直采网络,极大减少了中间环节成本,使商品具备品质和价格双重优势。同时,山姆会员店的自有品牌在其商品品类中占比超过30%,能够创造独特卖点并吸引消费者进行复购。然而,本土品牌在这些方面显然还有很长的路要走。

随着多个本土品牌会员店的关闭,会员店模式在中国市场的扩张步伐似乎有所放缓。这无疑为行业敲响了警钟,也促使本土品牌在探索会员模式时更加注重供应链能力、消费者习惯以及运营模式的本土化优化。未来,中国能否诞生具有影响力的本土会员店品牌,仍需时间给出答案。