近期,小米汽车的一款车型SU7 Ultra的购车流程引发了争议。一位准车主在社交媒体上发布视频,控诉小米在未提前通知的情况下,突然要求他提前支付车辆尾款,而此时车辆尚未到店。

据这位车主回忆,购车初期他曾与小米工作人员沟通,对方明确表示可以在车辆到店前1天支付尾款。然而,在提车前夕,他突然接到通知,要求必须提前支付全部尾款,否则可能影响提车进度。

车主对此表示强烈不满,认为在车辆未到店、未完成验车的情况下要求提前付款,是将企业的经营风险转嫁到了消费者身上。他指出,购车合同中并未约定需提前全款支付,且验车是消费者的基本权利,提前付款意味着要承担车辆可能存在的质量风险。

小米方面对此的解释是,政策调整是为了确认客户的提车意向。工作人员透露,因为有些车主在车辆生产完成后却未能提车,给公司造成了较大损失。因此,小米需要通过提前付款来筛选真实的购车需求。

然而,这一解释并未得到车主的认可。车主认为,这种风险本应由企业承担,而不应通过强制提前付款的方式转移给消费者。他指出,小米在收取定金时已经享受了收益,如果车主反悔,定金不退;但小米却不愿承担这种风险,这种做法显然是不合理的。

在双方多次沟通无果后,车主一度计划通过法律途径解决此事。而小米方面也因事件的持续发酵,亲自登门向车主道歉。

在道歉过程中,车主明确提出了自己的核心诉求:要求小米公司正视此次事件暴露出的流程问题,对付款政策变更的合理性进行内部核查;希望将沟通内容如实反馈至公司高层,由管理层介入制定合理的解决方案;同时要求保障消费者的合法权益,恢复原本约定的“验车后付款”流程。

车主表示,此次维权不仅是为了个人的权益,更是希望推动企业规范消费流程,避免其他车主遭遇类似问题。然而,截至目前,双方尚未就具体解决方案达成一致。

据知情人士透露,小米要求提前支付尾款的主要目的是为了防范订单取消风险,避免车辆生产后出现用户弃订导致的库存压力。然而,这种做法却引发了消费者的强烈不满。

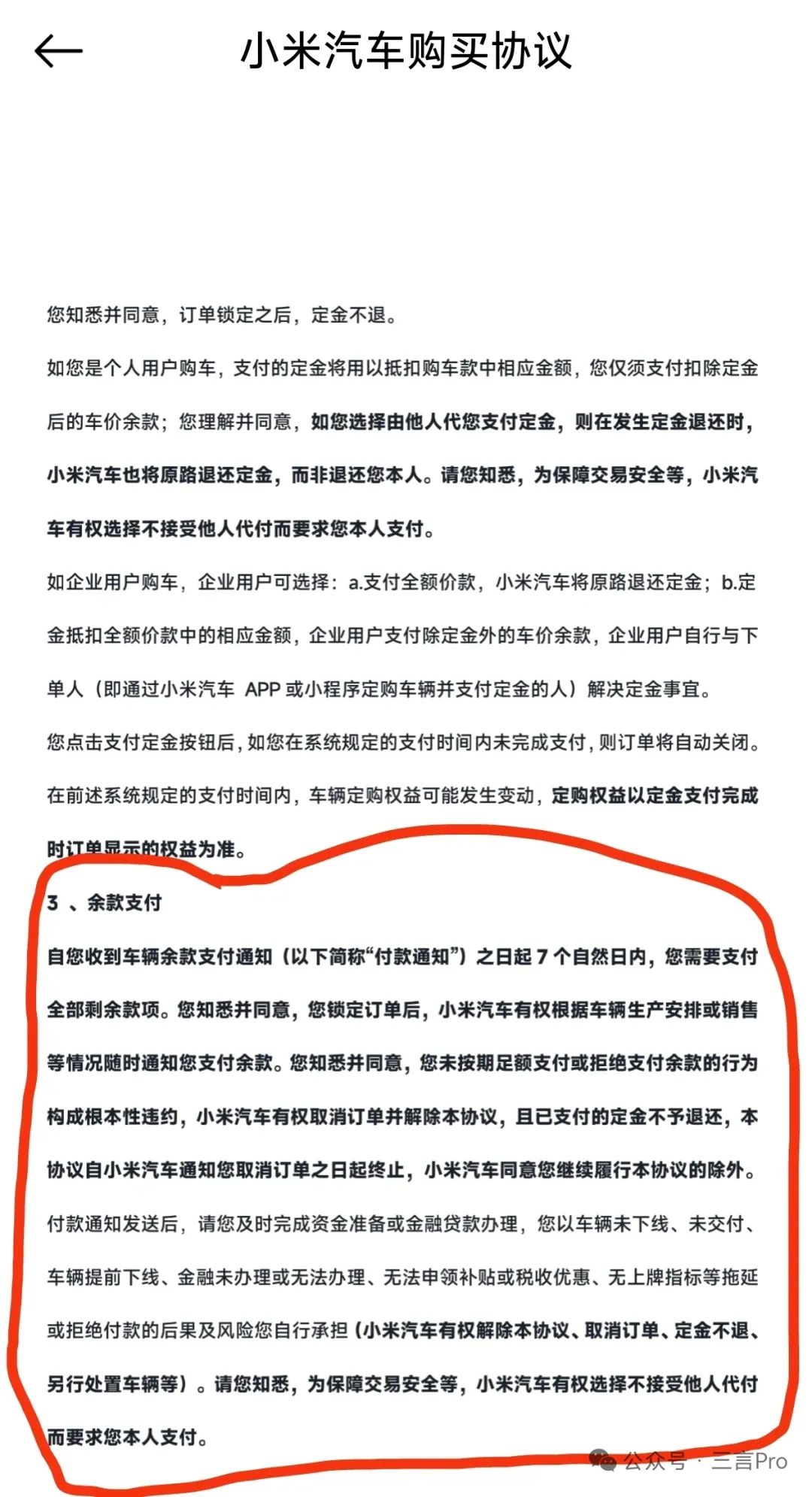

购车协议中的相关条款也成为了争议的焦点。协议中“小米有权随时通知支付尾款,7日内未付则定金不退”的条款,被指单方面赋予了小米绝对的主动权,却未对等约定交付时间与违约责任。这种做法实质上加重了消费者的责任,排除了验车权等核心权利,或符合《民法典》中“格式条款无效”的情形。

车主还指出,小米在购车流程中的反复无常也加剧了消费者的不满情绪。例如,在双方僵持期间,小米一度撤回尾款支付通知,车辆状态显示“暂缓生产”,但不久后又突然告知车辆已到店并重新下发付款通知,要求车主前往提车。

这种操作不仅让车主感到困惑和不满,也进一步加剧了双方的信任危机。车主表示,他将坚持维权,并希望此事能够得到公正的处理。