在杭州城西科创大走廊的核心区域,浙江大学成果转化基地迎来了一个振奋人心的消息:全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已成功进入应用测试阶段。作为基地首批签约孵化的项目,“羲之”的亮相标志着中国在量子芯片研发领域拥有了自主研发的“刻刀”。

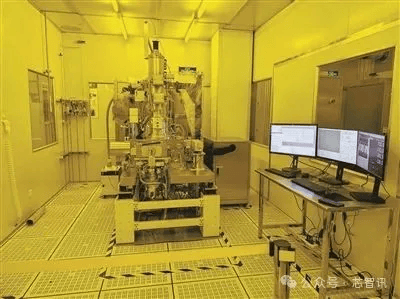

在浙大余杭量子研究院的测试现场,一台外观类似大型钢柜的设备正在进行紧张的应用测试。电子显示屏上,实时参数不断跳动,显示着设备的运行状态。团队负责人形象地比喻这台设备为“纳米神笔”,能够在微小的芯片上“雕刻”出复杂的电路。

据研发团队介绍,“羲之”之所以得名于书法家王羲之,是因为它同样以“笔”为工具,只不过这里的“笔”是高能电子束。这台新一代100kV电子束光刻机通过电子束在硅基上“手写”电路,精度高达0.6纳米,线宽为8纳米。其独特之处在于能够灵活修改设计,无需掩膜版,非常适合芯片研发初期的反复调试。

此前,由于国际出口管制,此类高端设备一直难以进入中国市场,导致中国科学技术大学、之江实验室等国内顶尖科研机构长期面临采购难题。“羲之”的落地不仅打破了这一困局,还以低于国际均价的价格,吸引了多家企业和科研机构的关注。

“羲之”的成功并非偶然,它背后是科技创新与产业创新深度融合的结果。今年7月,省级教育科技人才一体改革专项试点项目在余杭区的浙江大学校友企业总部经济园落地。浙江大学与该园携手搭建了成果转化平台,实现了从实验室样品到量产产品的全流程陪跑。

在城西科创大走廊,这样的创新融合已成为常态。院士工作站入驻城投未来之星办公楼,无缝对接企业需求;优秀概念验证项目征集活动连年举办,打通了成果转化的“最后一公里”。未来,城西科创大走廊将持续推动“两新融合”,为硬科技突破提供加速动力,推动科技成果更快转化为现实生产力。

电子束光刻机作为尖端科研与特定工业环节的“刻刀”,虽然目前主要应用于科研领域和光掩模制造,但其高精度和灵活性使其在芯片研发初期具有不可替代的作用。尽管面临效率瓶颈,但随着技术的不断进步,未来有望在多束控制或混合光刻架构上取得突破,进一步扩展应用场景。