在科学的浩瀚星空中,两位中国科学家的名字犹如璀璨星辰,引领着国家安全的航向。钱学森与于敏,他们的贡献不仅镌刻在中国科学史上,更构筑了国家和平的坚固防线。

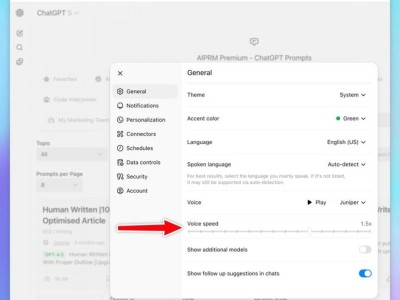

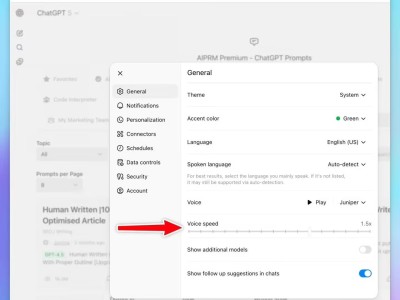

钱学森,被誉为中国航天事业的奠基人,他在空气动力学领域的卓越成就,为国家的导弹技术奠定了坚实基础。1940年代末,他提出了一种革命性的弹道设想——助推-滑翔弹道。这一理论结合了弹道导弹的远程打击能力与巡航导弹的灵活飞行特性,为高超音速导弹的研发开辟了新路径。这些导弹,如今已成为捍卫国家安全的战略威慑力量,它们的每一次呼啸升空,都是对和平的坚定守护。

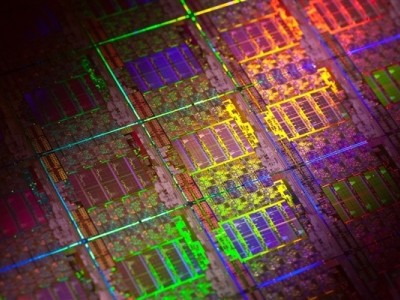

而于敏,这位被誉为“中国氢弹之父”的物理学家,则以他的“于敏构型”让中国在核武器领域实现了历史性跨越。在1960年代,他独创了一种氢弹关键构型,这一构型在小型化设计方面取得了显著突破,使得中国能够在短时间内从原子弹迈向氢弹,大大缩短了这一进程。1967年,中国第一颗氢弹的成功试爆,不仅标志着中国拥有了战略核威慑能力,更彰显了于敏构型的卓越价值。

钱学森弹道与于敏构型,这两大科学成就,共同构筑了中国“两弹”体系的基石。弹道导弹的远程打击能力与氢弹的巨大威力相结合,不仅提升了国家的战略威慑力,更为维护世界和平提供了有力支撑。钱学森弹道以其独特的滑翔飞行特性,能够规避传统反导系统的探测与拦截,确保了战略打击的突然性与有效性。而于敏构型则让氢弹实现了小型化,使得核弹头能够搭载在弹道导弹上,进一步增强了国家的核威慑能力。

钱学森弹道的实现,离不开先进的材料技术与飞行器设计。在滑翔阶段,飞行器需要以高超音速飞行,这对热防护材料提出了极高要求。中国科学家经过不懈努力,攻克了这一技术难关,使得钱学森弹道得以成功应用。而于敏构型的提出,则是对核聚变反应原理的深刻理解和创新应用,它让中国在核武器领域实现了从跟跑到并跑乃至部分领跑的跨越。

这两位科学家的卓越贡献,不仅为中国赢得了国际尊重与话语权,更为世界和平贡献了中国智慧与中国力量。他们的科学精神与爱国情怀,将永远激励着后人不断前行,为国家的繁荣富强与世界的和平稳定贡献力量。