中国空间站近期在科研领域取得了显著进展,其中,天舟九号货运飞船携带的23项科学实验物资自7月15日上行以来,已顺利开展了多项在轨实验。特别空间生命科学实验项目已成功完成其预定任务,为后续深入研究奠定了坚实基础。

太空中的微重力环境为新药研发开辟了新的途径,特别是在脑疾病治疗领域。最新的在轨实验结果显示,脑细胞在空间环境下移动速度加快,而肌肉修复进程却有所减缓。尤为引人注目的是,脂代谢疾病药物的治疗效果在空间环境下得到了显著提升。这些发现为阿尔茨海默病的治疗及新型药物的研发提供了全新的视角和思路。

科研人员利用这次机会,深入探索了空间微重力环境对人脑类器官结构功能的影响、骨骼肌前体细胞的迁移行为,以及核酸脂质纳米药物在细胞内的转运机制。这些研究不仅深化了对生物体生理病理的认知,也为人类健康保障提供了宝贵的基础支持。

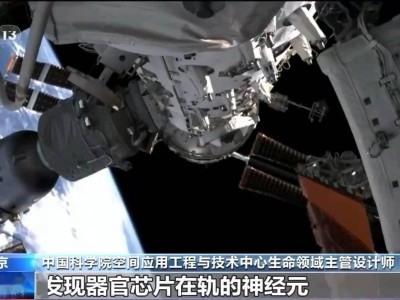

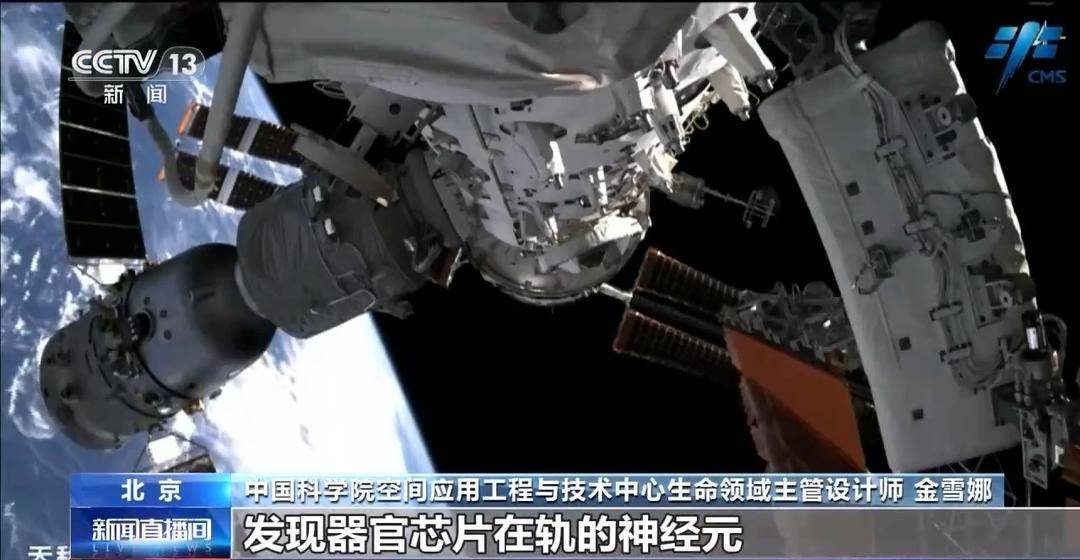

中国科学院空间应用工程与技术中心的生命领域主管设计师金雪娜表示,通过器官芯片在轨观察发现,神经元在太空中的移动速度比地面更快,这可能表明空间特殊环境会促进脑组织细胞的移动,进而对成熟或衰老过程产生影响。这一发现有望为神经系统疾病的治疗提供新的方法和思路。

除了器官芯片的新发现外,中国空间站还开展了空间微重力环境对骨骼肌前体细胞迁移影响的研究,旨在寻找克服肌肉萎缩的新方法。实验结果显示,骨骼肌前体细胞在太空中的迁移速度明显变慢,骨骼肌再生时间推迟,不利于肌肉修复。然而,在另一项研究中,科研人员发现细胞对核酸药物的摄取效率在空间环境下显著提高,疾病相关蛋白表达水平快速下降,显示出核酸药物在空间应用中的潜在优势。

金雪娜进一步指出,空间微重力环境为药物干预和开发提供了新的思路。特别是在脂代谢疾病药物的研究中,治疗效果在空间环境下得到了显著提升。她强调,这批生命科学实验物资随天舟九号入轨后,在航天员的协助下顺利完成了自动培养、显微成像、样品固定等一系列操作,并由航天员实施了在轨取样和样品存储工作。目前,样品已置于低温存储柜中,预计将在今年下半年随载人飞船返回地面,进行后续研究。

中国空间站还开展了其他多项生物研究,包括植物、细胞、果蝇、斑马鱼等,这些研究为后续生物领域的基础研究以及未来疾病的治疗和药物研发提供了重要的理论基础。同时,在空间材料科学实验方面,中国空间站也取得了突破性进展。科研人员成功将钨合金加热到超过3100摄氏度,刷新了国际空间材料科学实验的最高加热温度纪录。

这项实验由西北工业大学物理科学与技术学院的科研团队负责。他们利用中国空间站的无容器材料实验柜,在微重力条件下对钨合金进行了加热实验。由于钨的密度极高,地面制备过程中容易出现分层和不均匀现象,而在空间站制备的钨合金则具有组织和成分高度均匀的特点,这对于提升材料性能非常有利。此次实验不仅验证了中国自主设计的空间材料科学实验柜的优异性能,还为新型钨合金的设计和性能提升提供了重要的理论依据。