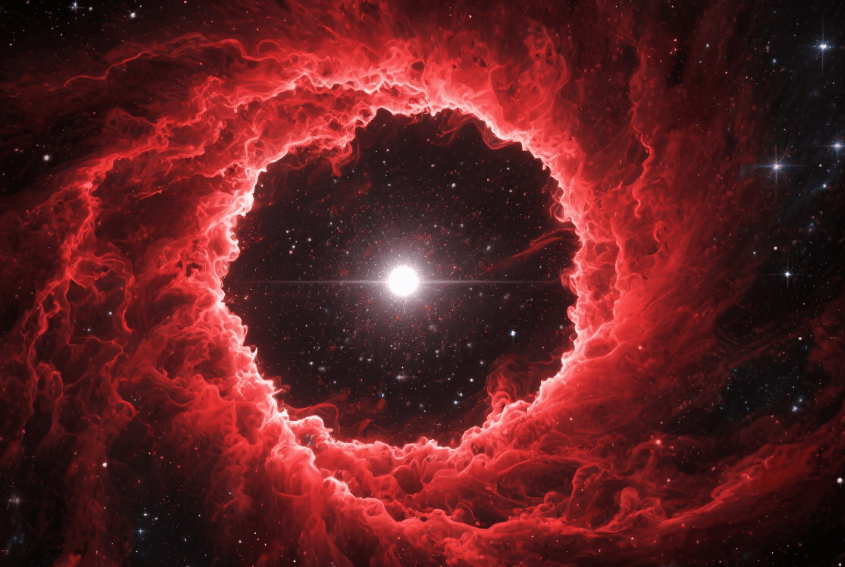

在浩瀚的宇宙深处,一项令人惊叹的天文发现震撼了科学界——大麦哲伦星云中,一颗超新星遗迹被科学家们成功捕捉。这一发现不仅揭示了恒星生命终章的壮丽,更将我们对宇宙的认知推向了新的高度。

大麦哲伦星云,这个位于我们银河系旁的“小邻居”,距离地球约有16万光年之遥。早在16世纪,勇敢的航海家麦哲伦在环球航行时,便在南半球的天空中发现了这片模糊的云状天体,后被称为麦哲伦云,大麦哲伦星云便是其中之一。这片星云跨度达15000光年,是银河系众多卫星星系中质量最为庞大的一位。

而这次发现的超新星遗迹,据科学家推算,其爆炸发生在约1万年前。那时,地球上的人类文明尚处在蒙昧之中,而大麦哲伦星云中的这颗超新星却以惊人的亮度,点亮了宇宙的某个角落。科学家们推测,这颗超新星的亮度之高,甚至地球上的古人或许能用肉眼目睹这一奇观。想象一下,在那个没有现代科技的年代,夜空中突然出现一颗异常明亮的星星,该是多么震撼人心的景象。

为了揭开这颗超新星遗迹的神秘面纱,天文学家们付出了巨大的努力。他们利用欧洲南方天文台的VLT/MUSE等先进观测设备,对遗迹进行了高分辨率的积分视场光谱观测。这一观测结果令人震惊——在遗迹中,科学家们发现了两层空间分离的钙元素壳。这一发现犹如在超新星爆炸的历史画卷上,添上了浓墨重彩的一笔。

据科学家分析,这两层钙元素壳可能分别来自外层氦的引爆和碳氧核心的引爆。这种“双层钙壳”的分布模式,与理论上亚钱德拉塞卡质量白矮星的“双爆轰”模型高度吻合。这是首次在超新星遗迹阶段,观测到与这种机制相符的空间化学分布图像。这一发现不仅为“双爆轰”模型提供了有力证据,也标志着我们在理解恒星爆炸机制方面取得了重大突破。

恒星的一生,充满了传奇与变数。这次超新星爆发的前身星,原本只是一颗普通的恒星。然而,由于恒星质量的差异,它们的最终命运也各不相同。对于那些初始质量不足8倍太阳的恒星来说,它们无法点燃碳氧核心,最终只能抛掉外层物质,变成一颗体积虽小但密度极高的碳氧白矮星。而这次发现的超新星爆发,却以一种独特的两段式爆炸方式,展示了恒星生命终章的壮丽与神秘。

科学家们之所以对这种两段式爆炸如此感兴趣,是因为氦壳的爆炸会在主峰出现前一两天产生额外的亮度信号。虽然捕捉这一瞬间极具挑战,但科学家们通过地面巡天望远镜和空间望远镜的紧密合作,成功捕捉到了这一珍贵的瞬间。这一发现不仅让我们对超新星爆发的机制有了更深入的了解,也为我们探索宇宙的奥秘提供了新的视角。

在探索宇宙的过程中,我们不禁感叹人类的渺小与伟大。渺小在于,在浩瀚的宇宙中,地球只是微不足道的一粒尘埃;而伟大则在于,我们拥有探索宇宙的智慧和勇气,能够不断揭开宇宙神秘的面纱。这次超新星遗迹的发现,不仅让我们对宇宙有了更深的认识,也激发了我们对未知世界的好奇与向往。

宇宙之大,无奇不有。每一次的天文发现,都是我们对宇宙认知的一次刷新。让我们继续怀揣着对未知的好奇与敬畏,踏上探索宇宙的征途吧!