在AI技术日新月异的今天,各行各业都迎来了前所未有的变革,其中也包括艺术创作领域。服装设计师柴海旻,便是这场变革中的先行者之一。

故事的起点,源自一次朋友间的聚会。2023年3月,柴海旻与几位设计师和品牌方朋友共进晚餐,话题不经意间转到了AI。那时,ChatGPT刚刚问世,语言大模型如雨后春笋般涌现。一位朋友展示了AI创作的作品,这让柴海旻心中闪过一个念头:“AI时代,真的要来了。”

作为从业近二十年的服装设计师,柴海旻深知,拒绝新事物就意味着被淘汰。因此,当2023年8月他首次接触AI创作时,便迅速将其视为提高工作效率的利器。在以往,他需要花费大量时间为客户绘制时装效果图,而现在,只需通过AI,就能根据提示词快速调整概念稿,客户的反馈也能即时体现在调整后的作品中,极大地提升了工作效率。

2024年,可灵AI上线前,柴海旻有幸参加了内测。他利用这款视频大模型,创作了自己的首个T台走秀视频作品。视频中,模特走路的姿态、视频的流动性和准确性,都达到了可以直接呈现给客户的水准。此后,他开始持续创作带有东方特色的国风时尚美学走秀和服装设计视频内容,在快手上拥有了三万多粉丝。

柴海旻的故事,是AI创作时代的一个缩影。在这个时代,不仅有人像他一样积极拥抱变化,也有人持观望态度,甚至拒绝AI的介入。柴海旻的一位发小,便是后者中的典型。这位在广告行业工作的朋友,一直对AI持抵制态度,认为作品应靠自己的双手一笔一划完成。然而,当市场上的客户都开始询问为何不用AI做项目时,他不得不开始正视AI的存在。

与柴海旻不同,70后的倪北岳接触AI创作,起初是为了调整自己的状态。长期高强度的工作使他陷入了抑郁,直到好友倪考梦向他介绍了AI创作。从最初的文生图大模型“可图”,到后来的可灵AI视频创作,倪北岳逐渐找到了生活的乐趣。他的作品《海洋守护者的梦境》在一次比赛中荣获一等奖,这让他重拾自信,认为AI创作“拯救”了他。

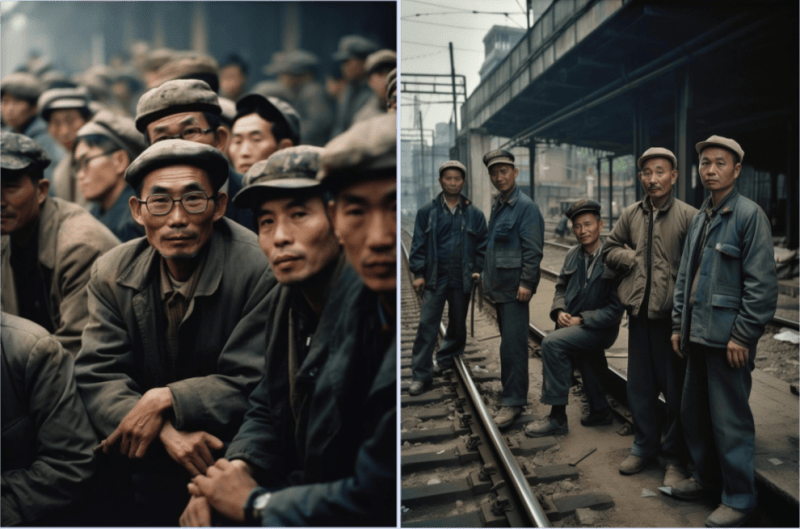

同样被AI创作所吸引的,还有独立摄影师张海军。他一直喜欢中国传统志怪小说,梦想着将这些奇幻文字可视化。接触AI后,他开始尝试用AI进行后期修图,提高工作效率。他创作的一组上世纪九十年代重庆的工人群像,不仅获得了海外媒体的刊登,还让他更加坚定了AI创作的道路。张海军的作品《唐朝夜行者》在可灵AI创作大赛中荣获创意大奖,这让他深刻感受到,即使没有团队和资源,普通人也能通过AI“造梦”。

机械设计师郑少华,则是另一位被AI创作深深吸引的创作者。长期面对精密的机械设计图纸,让他感到工作缺乏乐趣。直到他接触到AI创作,才找到了释放想象力的出口。他在快手上开设的账号“干饭的星辰”,已经积累了4.5万粉丝。去年年底,他毅然决定转行进入AI创作领域,成为一家科研领域AI公司的员工。他的爱人告诉他,转行后的他看起来更开心,压力也更小了。

这四位创作者虽然背景不同,但都承认专业积累为他们的AI创作风格赋予了独特性。他们通过AI创作找到了新的共同体,不仅在可灵AI的社群中与其他创作者互动学习,还成立了自己的工作室或团队,共同参赛、合作接商业广告。

如今,AI已成为撬动流量和商业变现的生产力。在快手上,每天都有新的AI视频成为流量爆款。这些创作者们,正用自己的故事,讲述着AI创作时代的无限可能。