在我国空间红外探测领域,中科院上海技术物理研究所的陆卫研究员是一位极具影响力的人物。他深耕红外探测领域近四十年,从基础研究起步,不断推动红外探测范式的变革,走出了一条自主创新之路。今年5月29日,“天问二号”从西昌卫星发射中心启程,开启为期十年的小行星探索之旅,其上搭载的远距离测距敏感器核心器件——铟镓砷雪崩单光子探测器,正是陆卫团队研发的成果。

空间红外探测器是卫星的“眼睛”,而探测器芯片则是关键的“视网膜”。然而,芯片材料内部电子热运动产生的“暗电流”噪声,会淹没来自遥远天体的微弱红外信号,成为制约芯片性能提升的瓶颈。国外虽有消除噪声的技术,却对我国进行技术封锁。1991年,刚从德国深造归来的陆卫,便投身于这场技术突围战,从底层物理原理入手,一干就是三十多年。

一次偶然的机遇,陆卫团队在电子的强场传输和辐射实验中,发现了一个打破焦耳定律传统认知的奇特现象。陆卫没有满足于发表顶级科学论文,而是深入挖掘这一基础科学发现,创新性地提出“电子局域化操控”理论,并研制出量子阱长波红外焦平面器件。这一成果将国际上现有同类器件的灵敏度提升了好几倍。2020年,该芯片随我国新技术试验卫星G星升空,标志着我国首次实现了高性能量子结构红外探测器的航天应用。

在空间遥感领域,不仅要“看得清”,还要“分得明”。光谱是物质成分的“指纹”,识别光谱可以辨识物体的物质组分。但长波红外波段的强背景辐射会让探测器“过曝”。陆卫团队提出光子与电子联合操控的思想,建立“临界耦合模式”,并首次将其应用于长波红外探测器的研发。最终,团队成功研制出单片集成56个光谱通道的新型红外焦平面器件,灵敏度比国际同类产品提升了一个数量级。

作为导师,陆卫非常注重培养学生的探索精神和创新能力。他常说:“压力我来扛,你们尽管放手探索。”多年来,他培养了56名博士生,让红外物理实验室成为青年人探索科学未知、挑战技术极限的试验场。在他看来,“有组织科研”并非按部就班地完成任务,而是明确大方向后的“各显神通”。因此,他给学生留足了探索空间,不设短期目标,不提具体指标。

陆卫的办公室门总是敞开的,学生有疑问可以随时找他讨论。他认为,科研灵感转瞬即逝,便捷的交流能及时化解问题,同时也能吸收学生的新鲜想法,实现双向滋养。他还鼓励学生跳出舒适区,跨界借鉴其他领域的经验。例如,“临界耦合理论”就是团队从微波、电子学领域借鉴而来的。

陆卫始终尊重、包容学生在科研方向上的选择。上海技物所研究员翁钱春回忆,大三时他想从红外光谱领域转向半导体量子结构单光子探测器研究,曾担心导师不同意。没想到,陆卫全力支持,还帮他协调资源。如今,翁钱春也成为博士生导师,主动效仿陆卫,将这份育人精神传承下去。

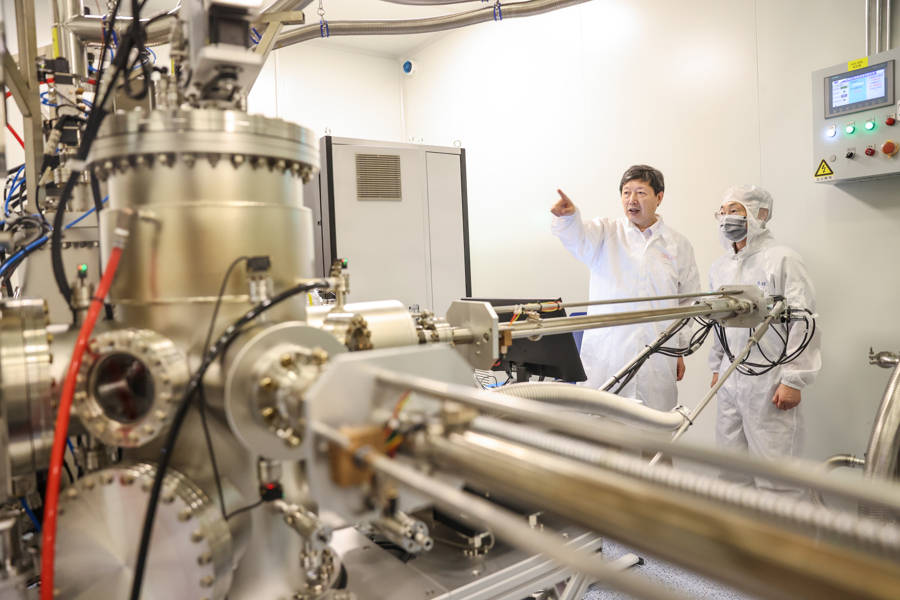

近年来,陆卫意识到基础研究与产业化的联动日益紧密,红外芯片制造工艺的瓶颈愈发突出。为此,他正在打造一个智能化红外芯片研发平台,计划2027年底投入使用。走进平台,锃亮崭新的设备正在调试,搬运机器人正将装有芯片的盒子从一台设备上取下,送往下一道工序。

陆卫介绍,这里的地面经过专门平整,确保机械臂搬取、运送芯片时的抖动幅度不超过1毫米。团队还引进机器人传输系统,让芯片全程处于惰性气体保护的密封空间,就像为芯片打造一个“无菌产房”,保障它“健康出生”。

针对以往出故障“靠经验、靠试错”的痛点,陆卫表示,今后要让数据“说话”:工艺全流程参数,尤其是决定器件质量的界面核心数据,全程都会有AI记录数据、发现问题、迭代优化。这一变革的终极目标,是让更多高性能红外设备“走进百姓家”,推动成本下降,为大众日常生活赋能。

陆卫是我国红外物理基础研究专家,长期致力于红外物理与半导体光电子学研究。现为国家重大科研仪器研制项目负责人。作为第一完成人,他荣获国家自然科学二等奖1项(2014年)、国家技术发明二等奖1项(2011年)。他发表SCI论文361篇,他引超过1.5万次,获授权发明专利158项,出版《半导体量子器件物理》等专著。