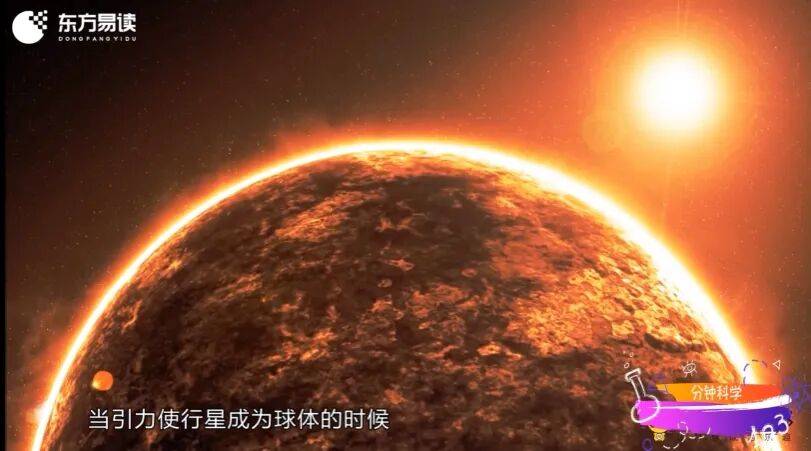

当我们仰望星空,那些闪烁的星星和行星大多呈现出圆润的轮廓。你是否好奇过,为何宇宙中的星球大多呈现球形呢?这背后其实隐藏着引力和旋转的奇妙作用。

实际上,星球并非完美的球体,大多数呈现出椭圆球形的特征。以地球为例,从北极到南极再回到北极的距离是39931公里,而绕赤道一圈的距离却达到了40070公里,赤道部分明显更为“宽厚”。木星的情况更为显著,其赤道周长比两极周长多出了7%。这种形状差异,正是引力和旋转共同作用的结果。

引力的作用不容小觑。任何具有质量的物体都会受到万有引力的影响,这种力量仿佛一只无形的大手,将物体的原子向中心聚集,试图从各个方向将物体“压缩”。物体质量越大,这种“压缩”的力量就越强。当物体质量达到一定程度时,引力足以将物体自身“塑造”成球形。

然而,行星并非静止不动,它们还会自转。自转速度越快,赤道部分受到的离心力就越大,导致赤道向外“膨胀”。就像我们旋转一个软球时,中间部分会鼓起来一样,地球和木星等行星因此变成了椭圆球形。

除了自身的引力和旋转外,还有其他力量在影响着行星的形状。以地球为例,太阳和月亮的引力也会对地球产生影响,使得地球的形状并不完全规则。同时,地球的质量分布也并不均匀,这些因素共同作用,使得地球的形状更加复杂。

值得注意的是,并非所有行星都是球形的。例如爱神星,它有一个巨大的撞击坑,形状酷似一只靴子。这是因为爱神星的质量太小,引力不足以将其“压缩”成球形。这进一步证明了,行星的形状与其质量和引力大小密切相关。