小米与苹果的竞争格局正经历深刻变化。自2021年明确对标苹果以来,小米历经五年产品迭代,最新发布的17系列已实现产品线全面对齐。标准版定价4499元起,与前代15系列持平,但高端配置版本较上一代上调200-500元,形成差异化价格矩阵。

价格策略调整背后,是小米持续突破高端市场的战略意图。从初代产品1999元的定价基准线,到小米6首次提价15%,再到2020年小米10系列以3999元起跳完成关键跃升,其价格涨幅长期领先行业。对比苹果同期表现,iPhone8在2017年仅涨价9.3%,iPhone13更将起售价回调至5999元并维持至今。当前两者价差已收窄至1500元,较2011年iPhone4S与小米1的3000元差距显著缩小。

价格上探伴随市场阵痛。2020年小米10发布后,二季度国内销量同比下滑35%,印度市场出货量近乎腰斩。类似情况在2016年也曾出现,当年出货量骤降36%,市场份额跌至8.9%。但高端化转型成效逐步显现:小米14生命周期预计销量880万-1200万台,小米15上市两月即突破200万台。2021年二季度,小米更以17%的全球市场份额超越苹果,首登行业第二。

盈利能力的质变更为显著。手机业务毛利率从2016年的3.45%攀升至2021年的10%,近三年稳定在12%左右。尽管仍不及苹果30%-40%的硬件毛利率水平,但已形成稳定盈利模式。值得关注的是,苹果最新发布的iPhone17系列打破"挤牙膏"式升级策略,通过配置跃升试图挽回市场份额,此举或将压缩利润空间,使双方竞争进入白热化阶段。

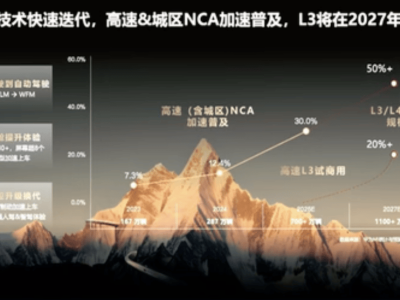

资本市场对小米的估值逻辑已发生根本转变。2020年小米10系列推动股价年内增长2倍,2021年1月创下35.9港元历史高点。但2025年最新财报显示,尽管手机业务毛利率同比下滑,公司股价仍上涨超50%,季度利润达108.3亿元创新高。这种"背离"现象源于汽车业务的爆发式增长,该板块毛利率达26.4%,环比提升3.3个百分点,成为估值核心驱动因素。

当前,投资者正用新能源科技公司的评估体系重新定义小米价值。手机业务毛利率虽仍是重要健康指标,但其短期波动已不再主导估值走向。从硬件制造到生态布局,小米的转型轨迹折射出中国科技企业突破天花板、重构竞争规则的现实路径。