近日,有消息人士向媒体透露,小米汽车已完成新一轮组织架构调整,其中最引人注目的是新设立的架构部。该部门作为一级部门直接向董事长雷军汇报,主要职责是规划智能电动汽车的下一代技术架构,成员构成包括多位研发部门负责人及核心技术人员。

据知情人士介绍,原整车研发负责人崔强已调任架构部,其职位由原电动力负责人王振锁接替。这一调整被视为小米强化技术预研能力的重要举措,新部门的工作成果将直接影响小米汽车未来产品的技术路线选择和市场定位。

与传统车企将技术预研职能置于二级部门或项目组的做法不同,小米此次将该职能提升至一级部门级别,并由最高管理层直接领导。行业分析人士指出,这反映出小米对技术前瞻性投入的高度重视,尤其是在当前智能电动汽车行业技术迭代加速的背景下。

汽车行业的技术规划通常需要提前5-8年布局。以快充技术为例,2019年当行业普遍采用100kW快充时,领先企业就需要开始规划2025年的技术路线——是发展800kW超快充还是固态电池。这种技术预研不仅需要战略眼光,还要考虑技术可行性、供应链配套及成本控制等多重因素。

当前智能电动汽车领域的技术竞争呈现多维度特征:在电动化方面,小米、比亚迪等企业正在高性能电机技术上展开角逐,同时面临成本与性能的平衡挑战;电池技术领域,超充与固态电池两条路线并行发展,前者能提升用户体验但影响电池寿命,后者前景广阔但商业化时间表尚不明确。

底盘技术正朝着线控转向、线控制动和主动悬架方向演进。以2025年交付的蔚来ET9为例,该车型搭载了线控转向和主动悬架技术,但76.8万元的起售价反映出新技术的高成本特性。线控转向虽能缩短转弯半径,但与传统后轮转向技术的差异尚未形成代际优势;而悬架系统的用户体验更多取决于企业的调校能力,优秀的空气悬架调校可能带来超越主动悬架的体验。

智能化领域,AI大模型和L2级高阶辅助驾驶的装车率快速提升,行业正朝着L3级自动驾驶迈进,但商业化路径和用户付费意愿仍不清晰。在这种技术繁荣但方向模糊的竞争环境中,小米希望通过架构部的设立,理清技术投入重点,寻找新的增长点。

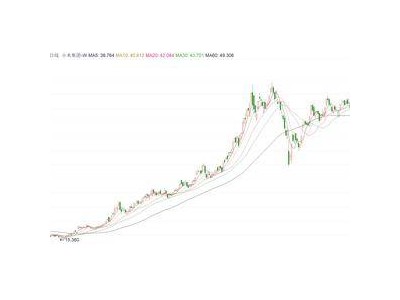

面对激烈的市场竞争,小米汽车自2021年创立以来就注重技术积累。其自研的高性能电机已规划三代产品,不仅使SU7实现2.78秒的零百加速,更助力SU7 Ultra在纽北赛道打破保时捷Taycan的圈速纪录。这些技术成果为小米塑造了独特的市场形象,也推动了销量增长——SU7累计销量突破25.8万辆,YU7上市三个月交付超4万辆,SU7 Ultra锁单量超过2.3万辆。随着销量提升,小米汽车业务有望在今年实现单季度盈利。

当前汽车行业的竞争节奏明显加快,企业面临在更短时间内推出高竞争力产品的压力。许多车企选择通过增加屏幕数量、升级座椅等配置优化方式,配合供应链成本控制来快速响应市场,但这导致产品同质化现象严重。一旦特定配置成为行业标配,价格竞争将重新成为主导因素,企业将面临更大的增长和利润压力。

在这种行业背景下,理想汽车也在2024年宣布向人工智能企业转型,相继推出MindGPT、VLA司机大模型等核心技术。而小米此次的组织架构调整,同样体现了通过强化技术预研能力来构建长期竞争力的战略思考。不过,这种转型的效果尚需时间检验,其成功与否不仅取决于技术投入的力度,更在于能否将前沿技术快速转化为市场认可的产品优势。