在2025金融街论坛年会中欧保险创新论坛上,新能源车险成为与会者热议的焦点。随着新能源汽车保有量突破4000万辆,这一细分市场正以每年超30%的增速扩张,预计2025年保费规模将达2000亿元。然而,这片价值千亿的"新蓝海"背后,却隐藏着保费难以覆盖风险成本的行业困境。

国家金融监督管理总局财产保险监管司司长尹江鳌指出,智能化与绿色化趋势正在重塑保险业。以车险为例,传统保障模式已难以适应行业发展,保险责任界定、定价基础和商业模式都需要创新。他建议,行业应将风险防控重点从驾驶员操作转向车企软件及配件供应商的产品风险,通过行车数据定价替代事故损失数据定价,提升承保、定价、理赔等环节的专业性。

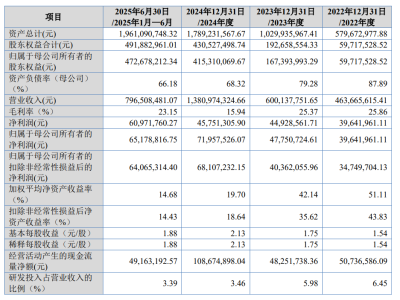

数据对比揭示了新能源车险的深层矛盾。中国精算师协会数据显示,新能源车均风险成本是燃油车的2.2倍,但保费仅为其1.7倍。这种定价与风险水平的倒挂,直接导致2024年行业整体承保亏损。高企的出险率和赔付率成为主要推手——营运车辆占比高、新车集中入市导致出险频繁,而封闭的配件供应链和较高的维修门槛则推高了理赔成本。

中国人民财产保险副总裁张道明分析,行业面临三大挑战:新能源汽车出险率与赔付率双高、新品牌车型缺乏历史数据支撑、技术迭代速度超越传统定价模型更新频率。这些因素相互叠加,使得风险定价成为行业痛点。

破局之路逐渐清晰。张道明提出,行业需在三个方面突破:研发智能化专属产品、构建数据驱动的风险减量体系、打造智能交互生态平台。中央财经大学副教授刘春生则建议,险企应加强数据积累以优化定价模型,深化与车企合作提升理赔效率,同时探索创新型风险减量服务。

监管层面也在积极推动变革。国家金融监督管理总局将引导保险业与汽车产业签署合作备忘录,探索建立保险车型综合分级制度。这一举措旨在降低车型全周期使用成本,实现消费者、车企和保险公司的多方共赢。

2021年底上线的新能源汽车专属保险产品,正经历着市场考验。尽管初期因费率问题引发"车主喊贵"的争议,但业内人士认为,中短期内随着车龄增长和营运车辆市场饱和,风险率将得到抑制,费率有望趋于平稳。不过从长期看,技术迭代、市场结构变化等因素仍带来诸多不确定性,费率走势仍需持续观察。