创新药行业正迎来业绩兑现的关键节点,头部企业百利天恒凭借战略转型与核心产品突破,成为市场焦点。其创始人朱义凭借72.22%的股权占比,在股价攀升至历史高位后,个人身家突破千亿元,登顶四川首富宝座。然而,这家从仿制药起家的药企,在向跨国制药巨头(MNC)迈进的征程中,仍面临资金压力与全球竞争的双重考验。

百利天恒的前身可追溯至1996年成立的百利药业,初期以化学仿制药和中成药研发为主。2003年“非典”疫情期间,其抗病毒药物利巴韦林颗粒(新博林)销售额突破亿元,助力企业成为西南地区仿制药领域龙头。但创始人朱义敏锐意识到,缺乏技术壁垒的仿制药业务终将陷入红海竞争,遂于2010年启动向创新药研发的全面转型。

转型初期,百利天恒选择押注当时尚属前沿的双特异性抗体偶联药物(双抗ADC)领域。2014年,企业在美国西雅图设立研发中心,聚焦双抗ADC技术攻关。这一决策在当时堪称冒险——行业连单抗ADC技术都未完全成熟,而双抗ADC的研发难度呈指数级增长。2021年,公司核心产品BL-B01D1(后命名为iza-bren)进入临床试验后,数亿元融资资金迅速耗尽,资金链濒临断裂。所幸试验数据超预期,为企业赢得续命资金。

转机出现在2023年。在美国临床肿瘤学会年会上,BL-B01D1的临床数据引发全球关注,8家全球前20大药企主动寻求合作,最终百时美施贵宝(BMS)以84亿美元(含潜在里程碑付款)引进该产品,创下国产ADC新药预付款纪录。这笔交易不仅验证了企业的技术实力,更推动其股价在科创板上市后两年半内暴涨14倍,市值一度突破1500亿元。

资本市场的追捧在2025年9月达到新高度。百利天恒完成37.64亿元定向增发,中欧基金、易方达基金等头部机构踊跃参与,葛兰、赵蓓等明星基金经理现身认购名单。此次融资背后,是市场对其成为MNC的强烈预期。但现实挑战同样严峻:要跻身全球医药巨头行列,企业需构建覆盖研发、生产、商业化的全球网络,而当前其资金储备与跨国药企仍存在差距。

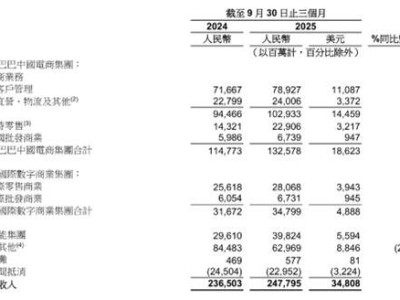

财务数据显示,2025年前三季度百利天恒营收20.66亿元,同比下降63.52%,净利润亏损4.95亿元。尽管第三季度单季营收同比暴增1625.08%至18.95亿元,净利润达6.23亿元,但整体业绩波动反映出创新药企业“烧钱”研发的普遍困境。为补充资金,企业在A股定增后迅速推进港股上市计划,显示对资金需求的迫切性。

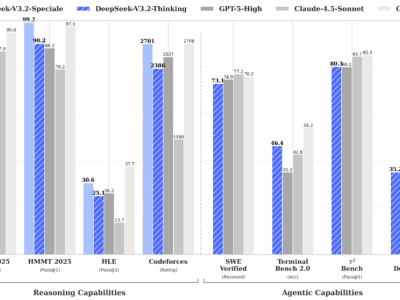

全球竞争格局方面,百利天恒需直面多重压力。在ADC领域,第一三共与阿斯利康的Enhertu已占据主导地位;小细胞肺癌(SCLC)治疗赛道,安进的Tarlatamab等双抗疗法展现强劲潜力。更严峻的是,辉瑞、罗氏等跨国药企近年收缩研发管线,可能导致未来BD合作窗口收窄、谈判条件趋严。国内市场同样内卷激烈,HER2、TROP2等热门靶点的ADC候选药物中,中国管线占比分别高达63.6%、76.5%和85.7%。

面对资金与竞争的双重夹击,百利天恒的MNC之路充满变数。其核心产品iza-bren虽已打开国际市场,但后续研发管线能否持续产出爆款、全球商业化网络能否高效落地,仍是未知数。这场从仿制药到创新药的跨越,既需要技术突破的锐气,更考验企业平衡短期生存与长期战略的智慧。