三年前,小张和小李同时踏入同一家公司。如今,小张仍是普通员工,而小李已升任总监。表面看是能力的差异,实则源于思维模式的根本不同。当普通职场人还在按部就班时,聪明人早已通过认知升级实现跨越式发展。

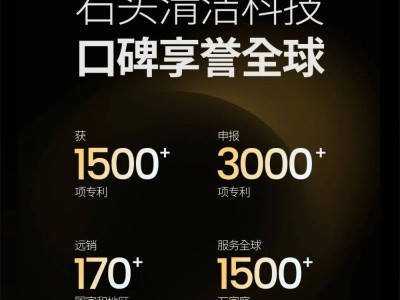

投行精英王磊转行互联网后,将金融风控模型创造性应用于时间管理:把核心项目视为核心资产,采用分散投资策略避免时间过度集中;将日常事务类比固定收益产品,通过批量处理提升效率;把学习成长当作成长股,坚持每日2小时的"定期定投"。这种跨界思维使其团队人效提升300%,验证了"他山之石可以攻玉"的职场真理。

前儿科医生刘倩转型产品经理时,独创医学诊断工作法:将用户反馈比作临床症状,数据分析视作化验报告,A/B测试类比药物试验,产品方案对应治疗方案。她总结的"望(用户观察)闻(反馈收集)问(深度访谈)切(数据分析)"四步法,使产品成功率飙升至85%。这种将专业经验迁移到新领域的智慧,成为跨界发展的典范。

新媒体编辑小雨曾陷入"学习焦虑",报名数十门课程却收效甚微。当她转变策略,带着具体问题学习后,奇迹发生了:为采访创业大佬突击深度访谈技巧,撰写产品文案时专研消费心理学,准备年终汇报时恶补结构化表达。这种"问题驱动学习"模式使她半年内晋升为最年轻副主编,印证了"带着地图寻宝比盲目扫街更高效"的学习真谛。

阿里前技术总监赵海平的成长轨迹更具启示:管理10人团队时研习项目管理,带领50人团队时钻研组织行为学,负责百亿业务时恶补金融战略,转型投资后深耕产业经济学。他坦言:"每个阶段都带着明确问题学习,就像给职业生涯安装了精准导航。"

认知升级的奇迹正在普通人身上上演:外卖员李明在送餐途中研究路径算法,将配送经验转化为优化模型,凭借编程大赛获奖从骑手变身算法工程师;二胎妈妈周婷把育儿知识体系化,用管理妈妈群的经验运营亲子社群,实现5倍裂变增长。这些案例证明,思维升级不分职业贵贱,关键在于能否将生活经验转化为工作能力。

建立高阶思维需要系统训练:每月攻克陌生领域打破认知壁垒,寻找不同领域的底层逻辑,刻意进行跨界方法移植,最终构建个人思维体系。资深投资人指出:"当代职场的降维打击,本质是认知层级的碾压。"建议职场人每周研究新思维模型,带着问题学习,将每个挑战视为升级思维框架的契机。

当多数人还在用学生思维应对职场时,先行者已通过思维升级实现指数级成长。这种差距不是天赋使然,而是认知维度的必然结果。你的思维层次,正在悄悄决定人生高度。