当小米宣布进军汽车领域时,舆论场便掀起了前所未有的讨论热潮。作为智能手机行业的头部品牌,小米的跨界造车不仅引发了消费者的广泛关注,更在汽车行业内部激起了层层涟漪。从支持者的欢呼到质疑者的批评,这场围绕小米汽车的舆论风暴,正成为观察中国新能源汽车产业发展的一个独特窗口。

在社交媒体平台上,关于小米汽车的讨论呈现出明显的两极分化。支持者认为,小米凭借其在消费电子领域积累的技术优势和品牌影响力,有望为传统汽车行业注入新的活力;而批评者则指出,汽车制造与电子产品存在本质差异,小米作为新入局者可能面临难以逾越的技术壁垒和市场挑战。这种观点的碰撞,不仅反映了公众对小米品牌的复杂情感,更折射出跨界造车这一现象背后的行业焦虑。

值得注意的是,这场舆论争议中,流量因素扮演了特殊角色。有分析指出,小米作为互联网时代成长起来的品牌,其发展历程本身就与流量深度绑定。如今,当小米汽车成为舆论焦点时,部分自媒体通过讨论甚至批评小米汽车来获取流量关注,形成了某种"流量反噬"现象。更有人直言,参与相关话题讨论的各方,实际上都在不同程度上享受着这场舆论盛宴带来的红利。

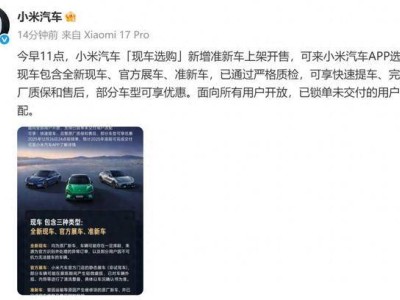

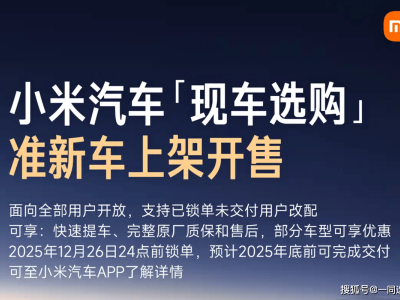

产品层面的质疑尤为具体。有消费者指出小米汽车在细节设计上存在不足,例如门把手等部件的实用性问题,甚至有观点认为这些问题若得不到妥善解决,可能影响品牌的市场信誉。这些具体的批评,将舆论焦点从抽象的品牌讨论引向了具体的产品质量,使得小米汽车面临的挑战更加现实和紧迫。

从行业视角看,小米汽车的舆论困境折射出跨界造车者面临的普遍挑战。作为汽车行业的新进入者,小米的每一个动作都被置于显微镜下观察。这种高度关注既源于市场对"小米模式"能否在汽车领域复制的期待,也源于传统汽车势力对新兴竞争者的警惕。在这种双重压力下,小米汽车需要同时应对外部期待和内部挑战的双重考验。

对于小米而言,突破当前舆论困境的关键在于回归产品本质。汽车行业作为典型的重资产、高技术门槛领域,其竞争核心始终在于产品力。流量可以带来短期关注,但长期的市场立足必须依靠可靠的产品质量、完善的用户体验和成熟的服务体系。小米需要在保持品牌热度的同时,将更多精力投入到技术研发和产品打磨中,用实际表现回应市场质疑。

这场围绕小米汽车的舆论风波,实际上为所有跨界造车者提供了重要启示:在流量时代,品牌关注度与产品实力同样重要。如何平衡短期舆论热度与长期品牌建设,如何在保持创新活力的同时确保产品可靠性,将是所有试图打破行业边界的企业必须回答的问题。小米汽车的探索之路,不仅关乎其自身发展,更将成为观察中国制造业转型升级的一个重要样本。