美国宇航局(NASA)在月球探索领域取得了一项突破性进展——科研团队通过高精度分析月球勘测轨道飞行器(LRO)的影像数据,在月球表面识别出十六处具备开发潜力的天然洞穴结构。这些发现不仅为人类重返月球的计划提供了全新思路,更可能成为构建长期月球基地的关键支撑。

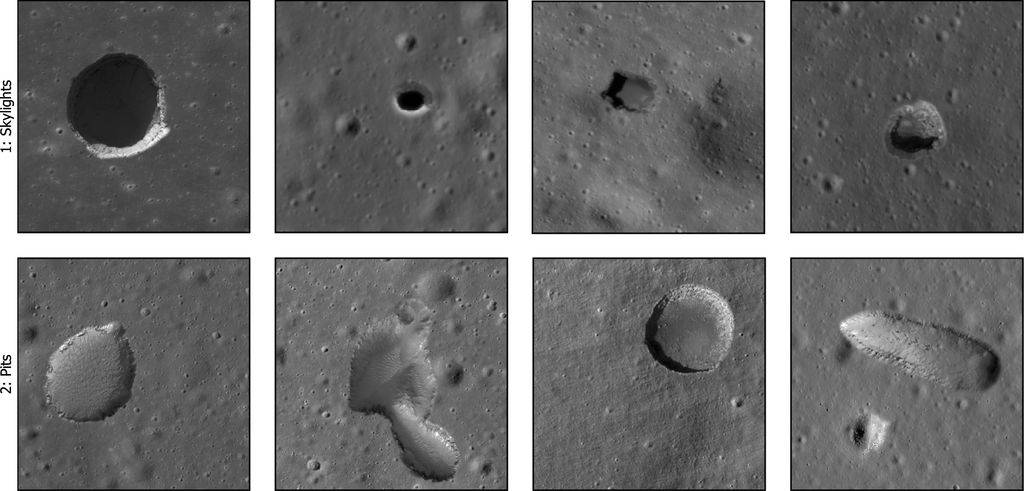

研究团队采用多光谱成像与三维建模技术,对月球表面数百个陨石坑进行系统性筛查。他们发现,部分陨石坑边缘的岩层因重力坍塌形成天然悬垂结构,在特定光照条件下会投射出深邃阴影。通过模拟计算,科学家推测这些阴影区域下方可能存在完整的熔岩管道或岩石洞穴,其内部空间足以容纳小型科研站或生活舱。

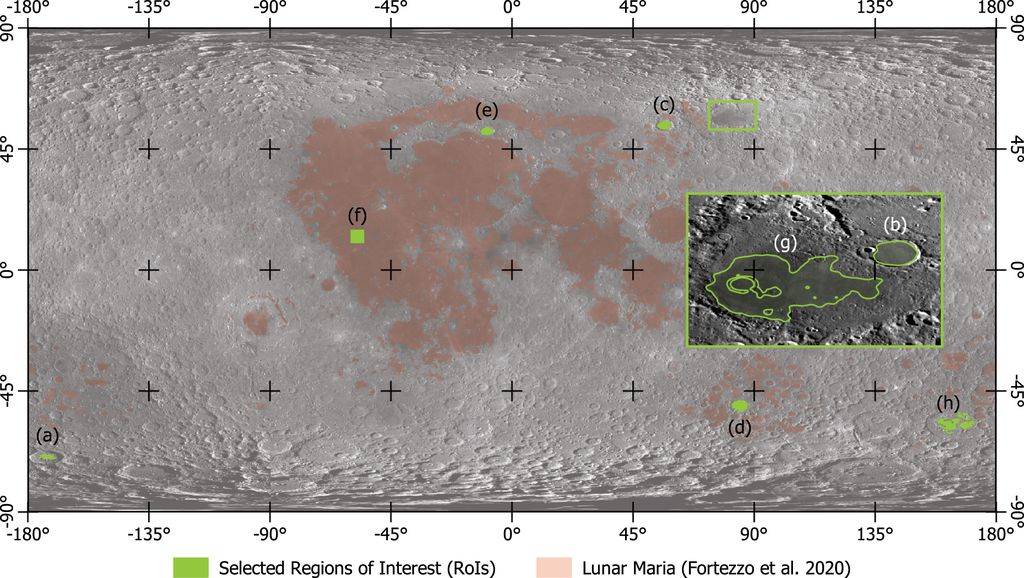

已锁定的十六处候选地点呈现出显著的地域分布特征:其中七个位于静海区域,该区域因阿波罗11号登月任务而闻名,其平坦的地形和丰富的历史数据为后续探测提供了便利;另外九处则分布于智海区域,这片位于月球背面的神秘地带长期处于地球观测盲区,其独特的地质构造可能蕴藏着更多科学奥秘。

这些天然洞穴的战略价值主要体现在两大方面。首先是辐射防护功能,月球表面缺乏大气层保护,宇航员长期暴露在宇宙射线和太阳耀斑辐射下会面临严重健康风险。而洞穴内部厚实的岩层可有效屏蔽90%以上的高能粒子,为人员和设备提供天然防护屏障。其次是环境稳定性,月球表面昼夜温差超过300摄氏度,而洞穴内部温度波动幅度不足50摄氏度,这种相对恒定的环境对精密仪器运行和生命维持系统至关重要。

尽管前景诱人,但实际开发仍面临诸多挑战。当前所有结论均基于遥感数据推演,洞穴内部的具体结构、地质稳定性以及潜在资源分布等关键信息仍属未知。NASA计划在2030年前发射专用探测器,配备激光雷达和机械钻探装置,对候选洞穴进行三维测绘和岩芯取样。这些前期工作将直接决定后续载人任务的技术路线和资源投入规模。

月球基地建设已成为全球航天竞争的新焦点,中国、欧洲和印度等航天机构均已公布相关规划。NASA的这项发现不仅为国际合作提供了新的切入点,更可能重塑人类探索深空的战略布局。随着探测技术的不断进步,这些沉寂数十亿年的月球洞穴,或将见证人类文明拓展的新纪元。