双十一前夜,深圳某头部美妆品牌的运营团队紧盯着淘宝商家后台的数据。AI生成的数据报表显示,品牌过去24小时的加购件数低于行业均值2.3%,系统自动弹出调整定价和关键词的提示。与此同时,1950公里外的北京,一家宠物食品公司通过“小万助手”AI工具,在双十一预热期三次优化猫粮产品关键词,采用“I人主子”“05后”等新兴标签,结合AI图生视频功能制作的“塞尔达风”视频,使订单量同比增长超35%。这些场景,成为淘系电商AI转型的生动注脚。

这场变革的起点可追溯至2024年11月。当时,阿里巴巴决定由时任国际AI业务负责人的张凯夫(花名“凯夫”)跨部门主导淘天电商的AI升级。12月,淘天整合阿里妈妈广告算法团队与原有搜索、推荐算法团队,成立“搜推智能产品事业部”。新团队尚未梳理完技术积累,便接到紧急任务:社交媒体上用户对淘宝搜索体验的吐槽,如服装品类搜索不佳、重复推荐已购商品等问题,要求团队迅速改善。

面对22年积累的搜索引擎“冗积”,团队意识到问题远超技术范畴。搜索体验的优化涉及业务、技术、商家供应链的全面协同,甚至需要改变内部十多年的工作习惯。这种复杂性,成为此后十个月淘天AI升级的“预演”。2024年12月,团队在推进搜索升级的同时,还需与高层、业务线、商家沟通AI进化方向,确保电商基本盘稳定运行。多线并行的压力,源于行业环境变化与阿里对AI的重视。

2024年下半年,OpenAI与亚马逊分别推出“ChatBot对话购物闭环”和“Rufus智能推荐助手”,AI重构电商成为行业共识。国内大模型竞争进入冲刺阶段,通义、豆包、文心一言等大厂产品通过开源或投流扩展生态,Kimi、智谱等独角兽加速B/C端场景落地。tokens成本下降推动AI应用爆发,创业圈涌现大量“AI电商”“AI直播购物”项目。电商场景的“AI化”竞争迫在眉睫。

阿里内部,CEO吴泳铭在2023年9月提出“AI驱动”战略后,核心业务板块陆续启动AI转型。2023年12月,吴泳铭兼任淘天CEO,加速AI进程。但2024年上半年,全球AI技术在多模态、模型尺寸与成本上仍存关键瓶颈,行业对AI电商的具体路径心存疑虑。转折点出现在2024年9月,阿里发布Qwen2.5系列模型,其多模态能力与超长上下文理解成为电商搜索、对话、推荐、AIGC等场景的“利器”。

2024年双十一结束后第10天,吴泳铭宣布成立电商事业群,任命蒋凡为CEO。蒋凡在阿里国际的两年间,推动AI工具覆盖40多个场景,服务超50万商家,助力收入连续多个季度两位数增长。然而,淘天的业务量与数据量是国际业务的数十倍甚至百倍,国内电商流程更复杂,如何在保障基本盘增长的同时完成AI转型,成为搜推团队的核心挑战。

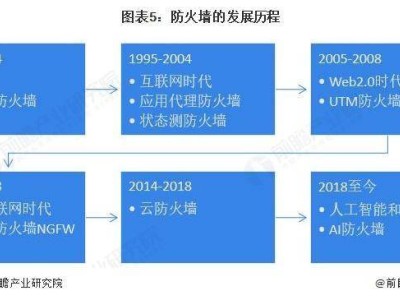

团队将2025年AI进化聚焦于三件事:搜推广AI升级、商家AI工具增效降本、C端AI导购产品创新。其中,搜推广升级难度最大。淘宝搜索引擎历经四个技术阶段:2003-2010年完成分布式架构与商品库建设;2011-2017年实现个性化、实时计算与多模态搜索;2017-2021年引入深度学习与搜推一体模式;2024年则进入AI深度改造阶段。尽管此前商品库覆盖20亿商品,搜推一体模式高效运转,但面对AI时代,基础架构的“脱节”问题逐渐显现。

例如,2023年内部尝试将商品库信息输入ChatGPT生成分析,却发现保健品等品类的标签数据不准确、不全面,AI难以输出高质量内容。团队意识到,若要升级搜推广,必须重构商品库。这项工程相当于改造“冰山下的沉默基底”,工作量远超想象。最终,团队开发AI Agent辅助行业小二:小二输入需求后,AI Agent全网搜索生成标签,经多轮核查与人工复核,在6个月内完成新商品库建设。

搜推广体系升级中,团队未盲目“AI化”,而是梳理每个环节,保留传统技术方案效率更优的部分。上线阶段采用“分流”模式:先以2%用户测试新功能,对比组数据验证效果,再逐级扩大测试范围。每晚,业务、分析、技术团队复盘变量,确保结果源于AI工具而非其他因素。2024年3月后,淘天内部长期并行测试多个AI功能,项目小组以“战斗小组”形态运作,负责人直接向凯夫汇报,赋予充分创新空间。

团队对AI项目的评估以“实用性”为先,不追求“花活儿”或论文奖项,而是关注用户留存率、活跃度等指标。这种思路与阿里内部“鼓励创造”的氛围一致:吴泳铭亲自带领创新小组,年轻人被授权直接汇报并获得较大自由度。淘天针对AI岗位扩大招聘,重点吸纳00后人才,采用系统化培养模式,保护创意性,允许新人甚至实习生上报新项目。