当全球航天界仍在依赖传统火箭往返月球时,中国科学家已将目光投向更具颠覆性的太空运输方案——在月球表面构建一套被称为"月基电磁弹射系统"的新型物流体系。这项曾被视为科幻概念的构想,如今已进入国家重点科研论证阶段,标志着人类探索太空的方式或将迎来根本性变革。

支撑这项大胆设想的,是月球表面蕴藏的珍贵资源——氦-3。这种地球上几乎绝迹的同位素,却是核聚变反应的理想燃料。与传统核电站使用的铀-235不同,氦-3聚变不会产生长期放射性废物,其能量转化效率惊人:1吨氦-3的发电量足以满足百万人口城市全年的用电需求,相当于700万吨石油的能量。据探测,月球表层土壤中沉积的氦-3储量高达百万吨,足够人类使用数万年之久。

然而,现有运输方式严重制约着月球资源的开发。当前从月球返回地球只能依靠火箭,每次发射成本高达数亿美元,且运输效率低下——运送1公斤月壤的费用超过万美元。若要实现氦-3的商业化开采,必须找到将运输成本降低两个数量级的革命性方案。这正是中国科研团队提出"月球弹射器"构想的初衷。

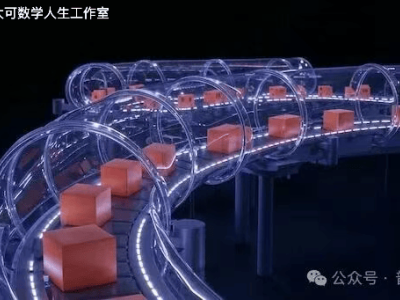

该系统的运作原理借鉴了链球运动员的投掷动作:在月球表面建造数公里长的磁悬浮轨道,利用电磁力将装载月壤的密封舱加速至月球逃逸速度(每秒2.4公里)。由于月球没有大气阻力,密封舱在真空管道中可无摩擦滑行,通过精确控制的洛伦兹力持续加速。当速度突破临界值后,容器将沿预定轨道飞向地球,最终由近地轨道的空间站或返回舱捕获。

这套系统的最大优势在于成本极低。月球表面充足的太阳能可满足系统运行需求,初步测算显示,每公斤物资的运输成本可压缩至几十美元,仅为火箭运输的百分之一。更关键的是,系统具备双向运输能力——未来不仅可将月球资源运回地球,还能将地球物资反向发射至月球,构建真正意义上的地月经济走廊。

在月球极端环境下建造如此精密的系统面临诸多挑战。月球昼夜温差超过300摄氏度,月震频繁发生,微陨石撞击随时可能威胁设备安全。科研团队提出的解决方案极具创新性:利用月壤3D打印轨道基座,通过智能机器人完成自动化组装,并选择在环形山内侧建设以利用天然地形防护。在制导控制方面,容器脱离时的速度误差必须控制在0.1%以内,这得益于我国在嫦娥五号月壤采样和天问一号火星着陆中积累的高精度控制技术。

当欧美航天机构仍在围绕"重返月球"展开概念炒作时,中国已悄然布局下一代太空基础设施。这套系统一旦建成,中国将主导地月经济走廊:不仅能源源不断地将氦-3、稀土、钛铁矿等战略资源运回地球,还能以最低成本向月球输送建设物资。这种运输模式的变革,相当于从马车时代直接跃入铁路时代,将彻底改变太空开发的竞争格局。

值得注意的是,中国这项突破性进展正值美国组建"月球开发联盟"的关键时期。美国主导的《阿尔忒弥斯协定》试图建立西方主导的月球规则,而中国选择用技术突破打破垄断——当运输成本降低百倍后,月球资源开发将不再受制于发射场位置和火箭数量。有专家指出,若该系统在2030年代投入使用,中国将在深空开发领域获得类似"蒸汽机之于工业革命"的战略优势。

目前,中国航天科技集团已成功完成地面原型机测试,将1公斤载荷加速至第一宇宙速度。下一步计划是在月球表面建设小型验证装置,这与我国国际月球科研站的建设时间表高度契合。随着技术不断成熟,月球或许将不再是各国太空竞赛的象征性目标,而是成为实实在在的能源基地——谁掌握了最低成本的地月运输能力,谁就握住了未来能源的主导权。