在全球农业智能化浪潮的推动下,无人机正成为田间地头的新主角。当极飞科技向港股发起冲刺时,一场关于农业无人机的市场争夺战已悄然升温。作为行业双雄,极飞与大疆的竞争格局正随着技术迭代与资本博弈发生微妙变化。

极飞科技的转型之路始于一场沙漠夜宿。2013年,创始人彭斌带领团队在新疆塔克拉玛干沙漠考察时,目睹传统农业作业的艰辛场景:1000亩水稻田需要20名工人连续作业5天才能完成农药喷洒。这个画面促使团队做出关键决策——将研发重心转向农业无人机。次年,公司砍掉航拍等业务线,将全部资源投入农业场景开发,这种"破釜沉舟"的转型策略在科技企业中并不多见。

财务数据显示,极飞科技用三年时间完成扭亏为盈的跨越。2024年营业收入突破10亿元大关,较上年增长73.7%,净利润达7040万元。毛利率从2022年的17.9%提升至31.9%,主要得益于供应链优化和规模效应。但今年上半年2%的营收增速,暴露出市场扩张的隐忧。公司坦言,海外市场合规成本增加和价格竞争加剧是主要影响因素。

资本市场的态度折射出行业变局。这家成立于2007年的科技企业,历经12轮融资后估值达73亿元。从科创板转战港股的决策,既反映农业科技企业的估值困境,也凸显国际资本对农业智能化的关注。招股书特别披露,2022-2023年因出口合规问题累计被罚6451.9万元,这为其上市之路增添变数。

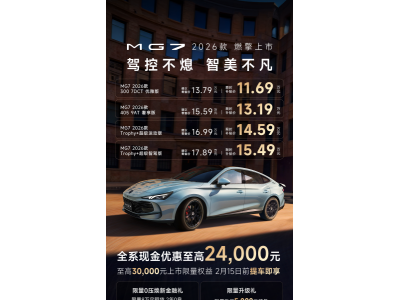

行业格局呈现"双雄争霸"态势。大疆以59%的全球市场份额占据绝对优势,其农业无人机产品线已覆盖播种、施肥、监测等全链条。11月发布的三款新品定价策略引发关注:T100S起售价较前代下降15%,直接切入极飞核心价格带。这种"技术降维"打法,让市场嗅到价格战的火药味。

技术迭代正在重塑竞争规则。极飞最新推出的P150 Pro农业无人机,搭载AI变量喷洒系统,可根据作物长势实时调整用药量。大疆则通过开放DJI Agriculture平台,构建包含3000家服务商的生态网络。两家企业都不约而同地将研发重心转向"无人农场"解决方案,试图定义下一代农业作业标准。

市场潜力仍具想象空间。据预测,全球农业无人机市场规模将在2029年突破248亿元,中国市场占比超四成。但行业痛点同样明显:农村网络基础设施薄弱、操作人才缺口、设备维护成本高等问题,考验着企业的商业化能力。极飞科技在招股书中披露,其智能设备已服务全国34个省级行政区,但海外收入占比不足三成,国际化进程亟待加速。

这场竞争的本质是农业生产方式的革命。当无人机群在麦田上空划出精准航线,当传感器网络实时反馈土壤数据,传统农业正被重新定义。极飞与大疆的角力,不仅关乎市场份额争夺,更决定着未来农业的智能化走向。在这片充满希望的田野上,技术创新与商业逻辑的碰撞将持续上演。