小米汽车正以惊人的速度扩充其产品版图,从家用SUV到高性能车型,再到可能颠覆市场的创新品类,一系列动作引发行业高度关注。继SU7热销后,小米汽车正加速布局多元化产品矩阵,覆盖家用、性能、户外等细分市场,展现出构建智能出行生态的野心。

据汽车领域博主@小吕斯基在社交平台透露,小米“昆仑”SUV项目并非单一车型,而是采用平台化策略推出三款子型号——“昆仑10”“昆仑20”和“昆仑30”。这三款车型将分别对标理想L6、L8与L9,配备70度与90度两种电池规格,形成覆盖中大型家庭SUV市场的完整产品线。这一布局与小米“为不甘平庸者造车”的理念一脉相承,旨在通过差异化定位满足不同用户需求。

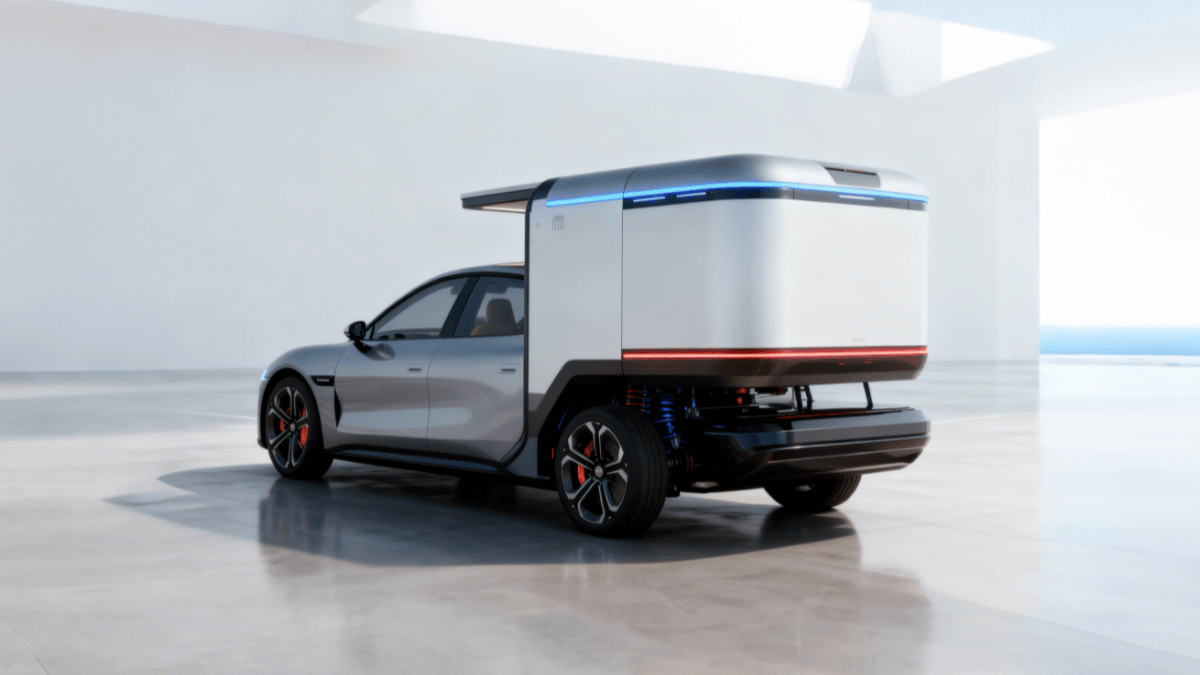

更引人注目的是一款代号“曼岛”的神秘车型。爆料显示,该车将搭载95度大容量电池,CLTC工况下纯电续航可达600公里。其配置堪称“移动生活舱”:四台驱动电机、主动悬架系统、车内衣柜、鞋架、30寸大电视,甚至支持车内站立和车顶睡眠功能。尽管这些信息尚未得到官方证实,但另一位认证为“上海汽车报”的博主转发并证实,半个月前已在头部供应商处听闻“曼岛”项目,侧面印证了爆料的可信度。

业内分析认为,“曼岛”的独特配置指向两种可能:一是面向户外生态的特种车型,二是切入房车市场的创新产品。若选择后者,小米或能撬动中国渗透率极低的房车市场。随着露营、自驾游兴起,新能源房车凭借静谧性和能源补给优势,正迎来发展窗口期。不过,房车对空间利用率、生活设施集成度要求极高,且用户群体相对小众,小米能否突破这一细分市场仍需观察。

另一条线索来自小米供应链内部。有知情人士称,“曼岛”可能是一款以1-2人用车场景为主的大SUV,强调换装和活动切换功能,可视为“昆仑”系列的延伸。若按此定位,四电机和主动悬架的配置便显得合理:前者可实现毫秒级扭矩分配,提升复杂地形通过性;后者既能增强越野稳定性,也能在驻车时降低车身高度,方便用户搭建露营设施。

相比“曼岛”的神秘感,“昆仑”的进展更为明确。今年10月,雷军带领小米汽车高管团队赴新疆进行高原测试,表明该车已进入工程样车或预生产阶段。测试谍照显示,车顶隆起部分疑似可升降顶或露营舱装置,或借鉴比亚迪灵鸢无人机系统的设计理念。这款全尺寸SUV将搭载增程式动力系统,车长预计超过5.2米,直接对标理想L9和问界M9。

小米现有车型也在持续进化。SU7将于明年推出改款,同时一款内部代号为MS11-L的行政级轿车正在测试中。这款被外界称为“SU7 L”的车型,车身尺寸将达5.2米,后排空间和内饰豪华感将显著提升,瞄准高端商务市场。另一边,高性能车型YU7 GT(代号MX11-GT)已在纽北赛道多次亮相,预计马力将突破1000匹,进一步强化小米在性能车领域的标签。

密集的产品动作背后,是小米汽车业务的稳健增长。根据最新财报,其智能电动汽车及AI创新业务分部首次实现单季经营盈利,经营利润达7亿元;汽车业务收入283亿元,同比增长197.9%;季度交付量达10.88万辆,环比增长33.8%。这表明,小米已跨越“能否造车、能否交付”的初创阶段,正面临“能否持续盈利、能否支撑多元产品线”的新挑战。

从SU7的爆款效应,到如今覆盖家用、性能、户外、豪华等细分市场的产品雏形,小米汽车的战略重心正从“打造单一成功产品”转向“构建可持续的智能出行生态”。这一转型不仅考验其技术整合能力,更需在用户需求洞察和生态协同上展现独特价值。随着“昆仑”“曼岛”等项目的推进,小米汽车的故事才刚刚开始。