近期,中国电动汽车市场的动态引发了广泛关注。尽管多家电动汽车制造商在4月份宣布了销量的大幅增长,但媒体随后披露的数据显示,这些企业的库存量在3月份已攀升至80万辆,与去年同期相比激增了1.42倍,从33万辆跃升至当前水平。

这一库存激增的现象,源于电动汽车制造商在乐观市场预期的驱动下采取的激进策略。他们大幅增加了产能,并将大量车辆积压在零售商手中,以此作为推动销售的手段。零售商为了获得制造商的返点优惠,不得不接受这些库存压力。

这种策略似曾相识,曾在手机行业中被采用并取得一定成效。如今,许多新进入电动汽车市场的企业都带有互联网基因,甚至有的直接是从手机行业跨界而来。这些企业对于市场前景持乐观态度,尤其是去年某手机品牌发布的电动汽车产品,自发布以来销量持续增长,进一步增强了市场的乐观情绪。

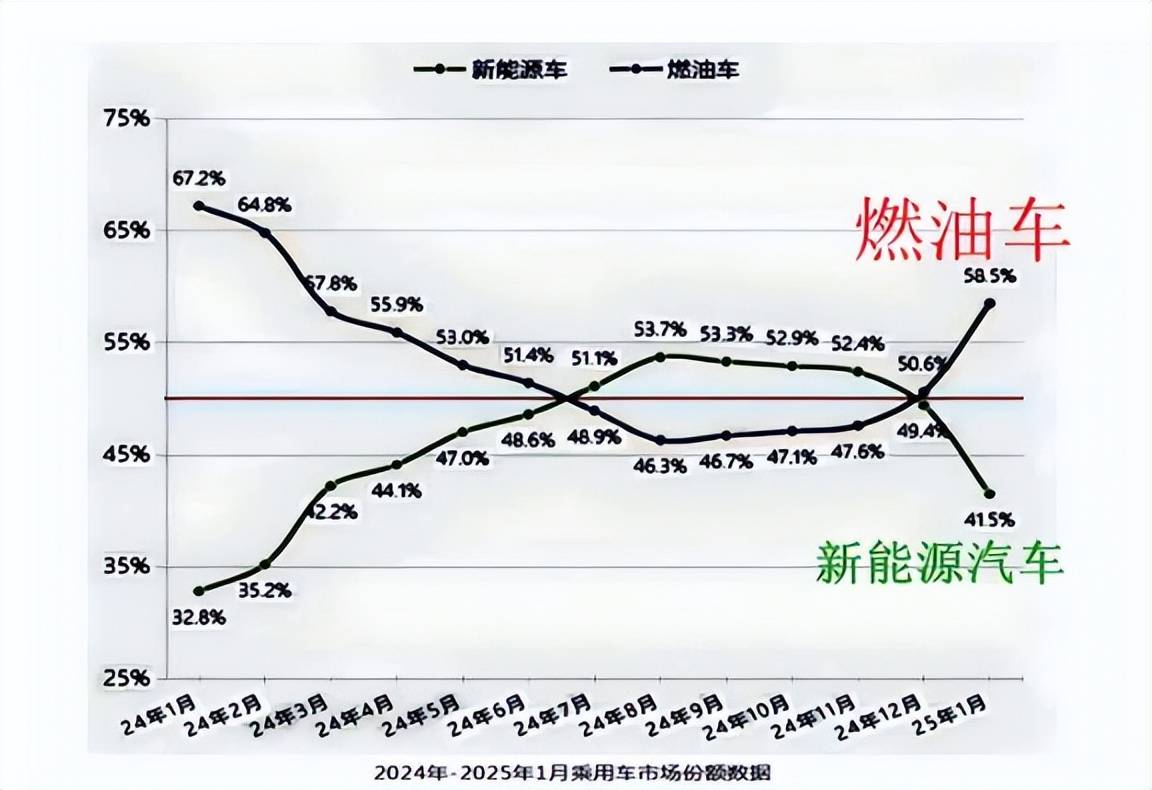

然而,市场现实与电动汽车制造商的预期存在显著差距。电动汽车市场份额的进一步增长,并非主要由去年那些成功的企业推动,而是得益于传统汽车企业的积极转型。数据显示,吉利汽车的新能源汽车销量增长了1.44倍,达到12万辆以上,成为新能源汽车市场的第二名。奇瑞汽车的新能源汽车销量也同比增长了85%。外资车企如丰田旗下的电动化车型销量也大幅增长,一汽丰田的电动化车型销量达到3.5万辆,这一数字在新造车企业中足以跻身前三。

面对传统汽车企业的强劲竞争,一些曾经领先的电动汽车制造商不得不采取降价策略。其中,某电动汽车品牌的最便宜车型价格从7万多降至5.68万,即便如此,其月销量也仅达到37万辆左右,远低于去年高峰期的50万辆。同时,今年新造车领域的领先者都依靠价格在10万多元的车型实现了销量的快速增长,但他们的销量仍然未能达到去年领先者的水平。去年的新造车一哥在今年4月份的销量仅为3.4万辆。

消费者对新造车企业的疑虑也在增加。去年以来,已有数家新造车企业陷入困境,导致车主的车辆大幅贬值,并面临维修保养困难、配件难以找到等问题。随着一起严重的交通事故引发关注,智驾技术也受到监管部门的指正。应急管理部和工信部指出,目前市场上的智驾技术大多属于L2级别,仅为辅助驾驶技术,并要求企业不得夸大宣传,应如实告知消费者。

在种种不利因素下,电动汽车制造商需要更加谨慎地评估市场形势。他们向零售商大量压货的模式可能难以持续,因为一辆电动汽车的价格通常高达10万元左右,零售商难以承受如此巨大的资金压力。如果这种模式无法维持,最终的苦果可能会反噬电动汽车制造商,让他们后悔莫及。