在全球汽车产业经历深刻变革之际,电动化与智能化的浪潮正重塑着市场格局,各大车企的命运也因此而迥异。2025年的最新数据揭示了这一趋势下的复杂图景,其中,大众汽车集团的季度答卷尤为引人瞩目。

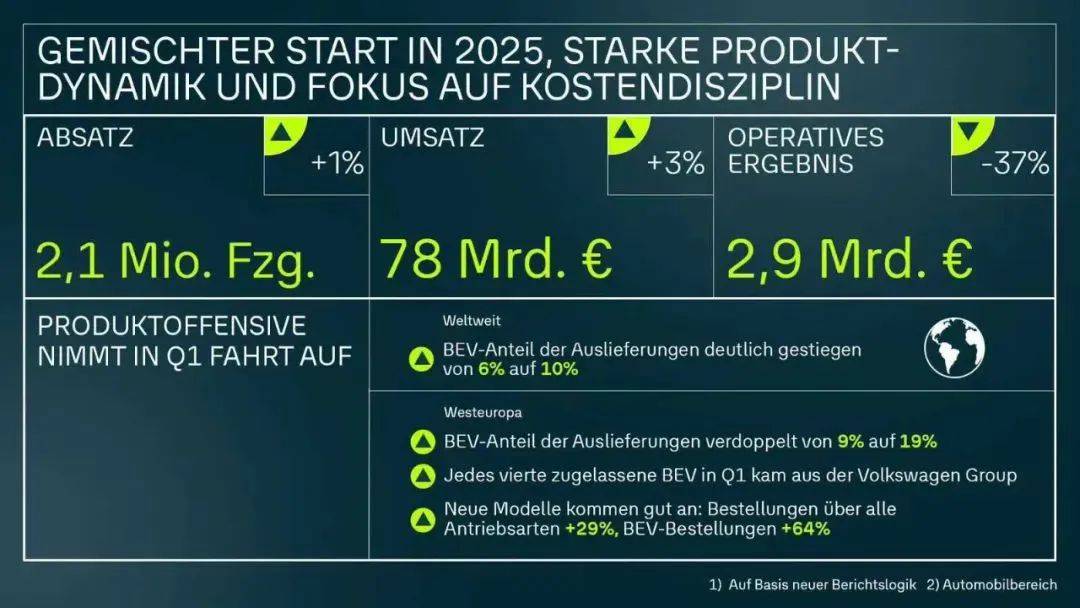

大众集团公布的财报显示,尽管销售收入达到776亿欧元,实现了2.8%的同比增长,但营业利润却大幅下滑37%,降至29亿欧元,营业利润率也从去年的6%缩水至3.7%,税后利润更是暴跌40.6%,仅为21.8亿欧元。这份成绩单不仅反映出大众在转型过程中的阵痛,也凸显了多重挑战下的经营压力。

转型的艰难在大众的软件子公司CARIAD身上体现得尤为明显。自2020年成立以来,CARIAD被视为大众向“软件驱动型移动出行服务商”转型的关键。然而,开发进度的滞后、成本的持续超支以及高层管理的频繁变动,使得CARIAD成为了大众电动化战略中的薄弱环节。近期,CARIAD宣布大规模裁员计划,涉及1600名员工,约占其员工总数的三成,这一举措在软件行业内引发了广泛关注。

地缘政策的影响也让大众的盈利状况雪上加霜。美国对墨西哥工厂加征关税,导致途观、捷达等主力车型不得不提价以维持利润,进一步压缩了大众的盈利空间。大众汽车表示,美国关税带来的不确定性是其第一季度营业利润大幅下滑的重要因素之一,导致利润远低于市场预期。

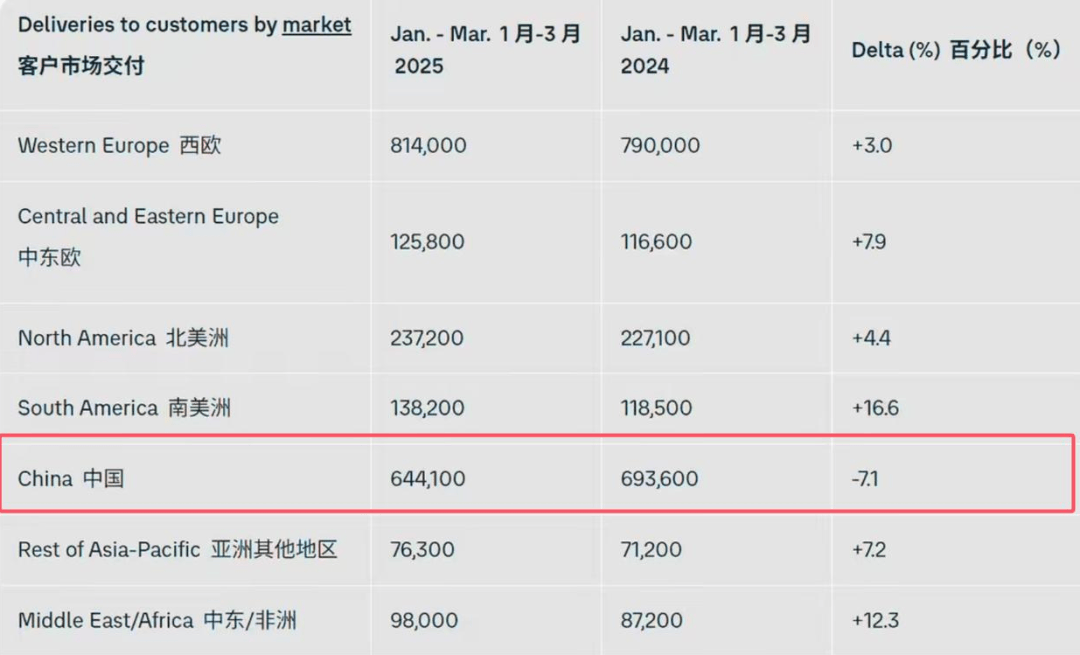

在中国市场,大众同样遭遇了不小的挑战。作为全球最大的单一市场,中国市场的销量却同比下滑了7.1%,尤其是电动车销量下滑了近四成。与之形成鲜明对比的是,大众在欧洲和北美市场的电动车销量分别增长了113%和51%。这一反差不仅体现了大众在欧洲市场的转型成效,也凸显了在中国市场的困境。

面对多重压力,大众集团展现出了“不因阵痛改航道”的战略定力。管理层重申了全年营收增长不超5%、营业利润率5.5%-6.5%的指引,并明确了未来的应对路径。包括通过标准电芯量产、MEB平台产能爬坡、电池材料闭环回收等措施,力争在2026年实现电动车成本对标燃油车;加速北美电池工厂落地、扩建合肥研发中心、推进与小鹏的合作车型量产,实现本土化突围;同时,提升软件服务收入目标至年增30%,基于VW.OS操作系统开发订阅制功能,探索智能驾驶付费模式。

大众当前的利润困境,是传统制造巨头向科技公司转型过程中难以避免的阵痛。相较于特斯拉的垂直整合能力和中国品牌的敏捷迭代速度,大众在软件定义汽车的时代尚未建立起明显的差异化优势。然而,凭借超过300亿欧元的流动性储备,大众仍有足够的资本支撑其转型投入。未来几个季度的表现,将决定大众能否在ID系列量利齐升和软件生态上取得实质性突破,从而赢得资本市场的耐心和信心。

在全球汽车产业电动化、智能化和本土化的竞赛中,大众汽车集团正面临着前所未有的挑战。这份季度财报上的红色警报,不仅是对大众转型进程的警示,也是对传统汽车阵营在转型过程中所需付出的代价的深刻揭示。