近期,小米汽车再次被推至舆论的风口浪尖,这一次的焦点是其SU7 Ultra车型上的碳纤维双风道前舱盖。这一选装部件标价高达4.2万元,却遭到了部分车主和网友的强烈质疑,被指为“空气动力学无效的昂贵装饰”。

事件的起因是,SU7 Ultra的碳纤维前舱盖在交付后,被一些车主发现与宣传不符。原本宣传中完全贯通的异形件,在实际到手后,车主们却发现其内部风道并未形成有效的气流通道,导流功能大打折扣。这一发现迅速在网络上引起了轩然大波。

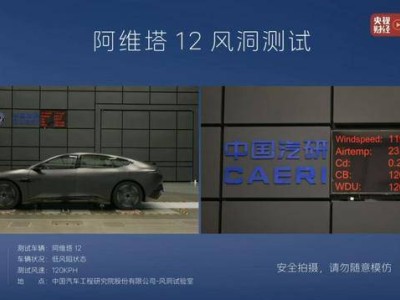

为了验证这一质疑,有网友进行了实验。他们用鼓风机对SU7 Ultra的碳纤维风道吹风,结果纸巾纹丝不动,进一步证明了其导流功能的缺失。更有车主拆解了自己的车辆,发现风道并未与刹车系统或散热结构连通,散热效果微乎其微。

面对这一质疑,小米汽车迅速做出了反应,发布了道歉声明并推出了补救措施。他们允许未交付订单的车主免费更换为铝制前舱盖,对于已选装的车主则赠送2万积分作为补偿。然而,这一补救措施并未能平息网友们的怒火,他们纷纷指责小米存在虚假宣传的行为。

事实上,小米官方在宣传该部件时,曾强调其“完全复刻原型车空气动力学设计”,并具备“高效导流”和“辅助散热”的功能。然而,量产版的风道设计与原型车存在显著差异,原型车的风道为贯通式,而量产版却仅保留了表面开孔,内部并未形成有效的气流通道。这一设计差异导致了车主们的强烈不满。

那么,这块价值4.2万元的碳纤维前舱盖真的毫无用处吗?也不尽然。虽然其导流功能大打折扣,但仍具备一定的散热和减重效果。然而,与其高昂的价格相比,这些功能显然并不足以支撑其售价。更重要的是,小米在宣传时并未明确告知消费者这些功能的实际效能边界,导致了消费者的误解和不满。

传统燃油超跑上的开孔机盖通常具备散热和增加下压力的功能,然而对于电动车来说,散热需求大幅降低,但仍面临电机与电池的散热挑战。SU7 Ultra的碳纤维前舱盖在设计上显然存在矛盾,其风道并未与关键散热区域连通,且设计无法形成有效的文丘里效应,导致散热效率远低于预期。这样的设计显然无法满足消费者对高性能的期待。

在本次事件中,消费者真正不满的是小米的营销话术与产品真相之间的撕裂。SU7 Ultra作为小米冲击高端的“性能图腾”,其50万元的售价和“纽北最速四门车”的宣传无疑拉高了消费者的期待。然而,碳纤维前舱盖的功能性争议却让消费者对其“性价比神话”产生了质疑。更糟糕的是,小米还存在虚假宣传的问题,进一步损害了消费者的信任。

小米汽车的这次危机,本质上反映了其在技术敬畏与流量思维之间的冲突。一直以来,小米都以其出奇制胜的营销手段和高性能的品牌形象赢得了消费者的认可。然而,随着市场的不断变化和竞争的加剧,小米需要更加谨慎地处理其产品宣传和消费者期待之间的关系,以避免类似问题的再次发生。