近期,中美关系的微妙变化为两国经贸合作带来了新的曙光。5月12日,双方共同发布了“中美日内瓦经贸会谈联合声明”,标志着双边经贸关系的重要性再次被双方所认识。

根据声明内容,美国承诺将在2025年5月14日前,对源自中国的商品实施的部分关税进行调整。具体而言,在初始的90天内,美国将暂停对24%的中国商品加征的关税,但保留对部分商品继续加征10%关税的权利。相应地,中国也作出了类似的承诺。这意味着,在这三个月内,美国将对中国商品的整体关税从145%大幅降至30%,而中国对美国的反制关税也将从125%降至10%。

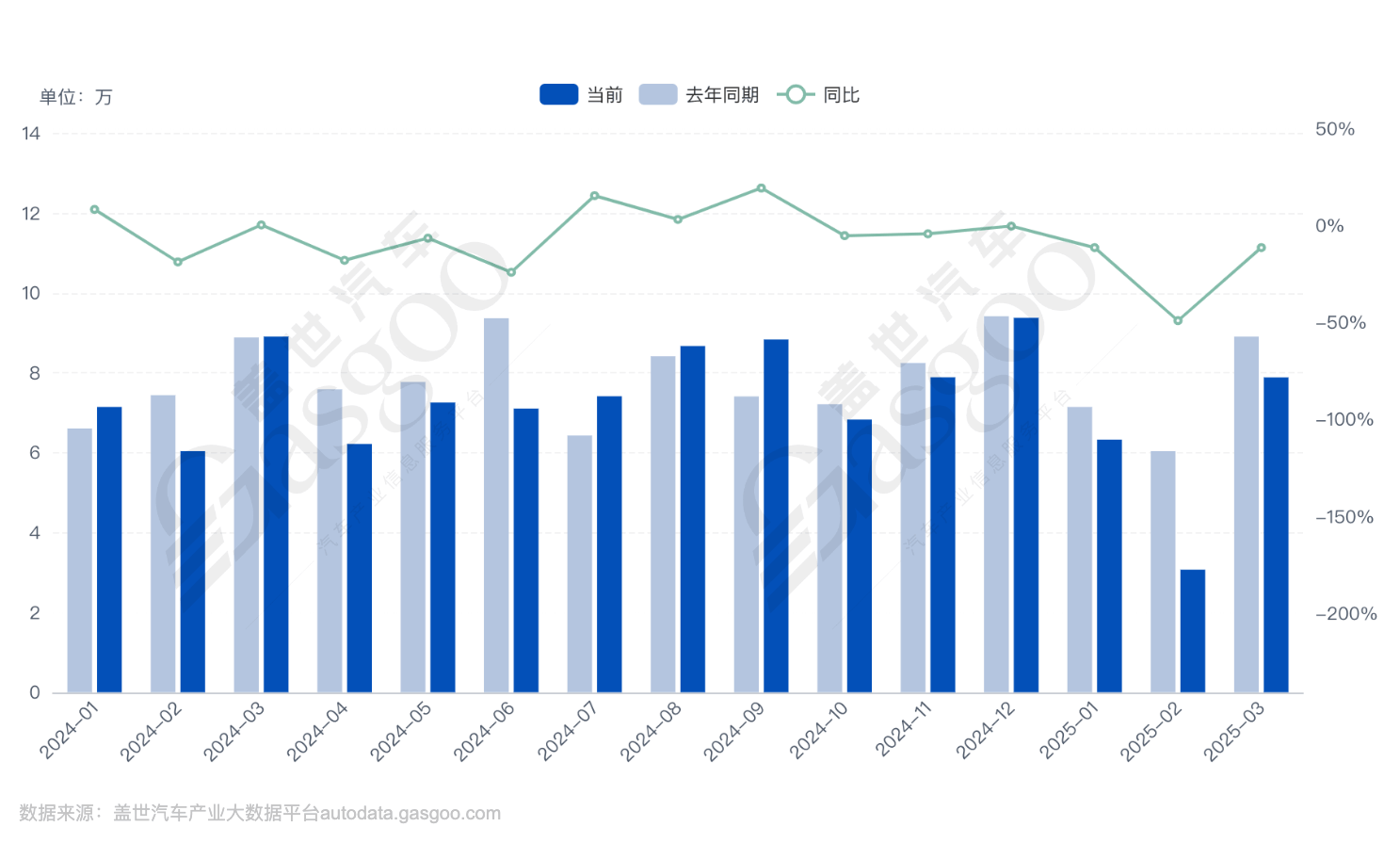

这一关税调整对中美汽车进出口贸易构成了显著的利好。业内人士预计,在未来三个月内,中美进出口汽车贸易或将迎来一波反弹。事实上,早在今年3月,中国出口业务就已呈现出增长的态势,同比增长了12.4%,部分原因就在于企业为规避潜在的关税升级而加速了出口步伐。

然而,中美关税政策的未来走向仍存在不确定性,这取决于三个月后双方再次谈判的结果。但无论如何,汽车行业作为两国经济的支柱产业,无疑将继续成为双方博弈的焦点。尽管如此,此前中美贸易战已对中国对北美的进出口汽车业务造成了不小的冲击。

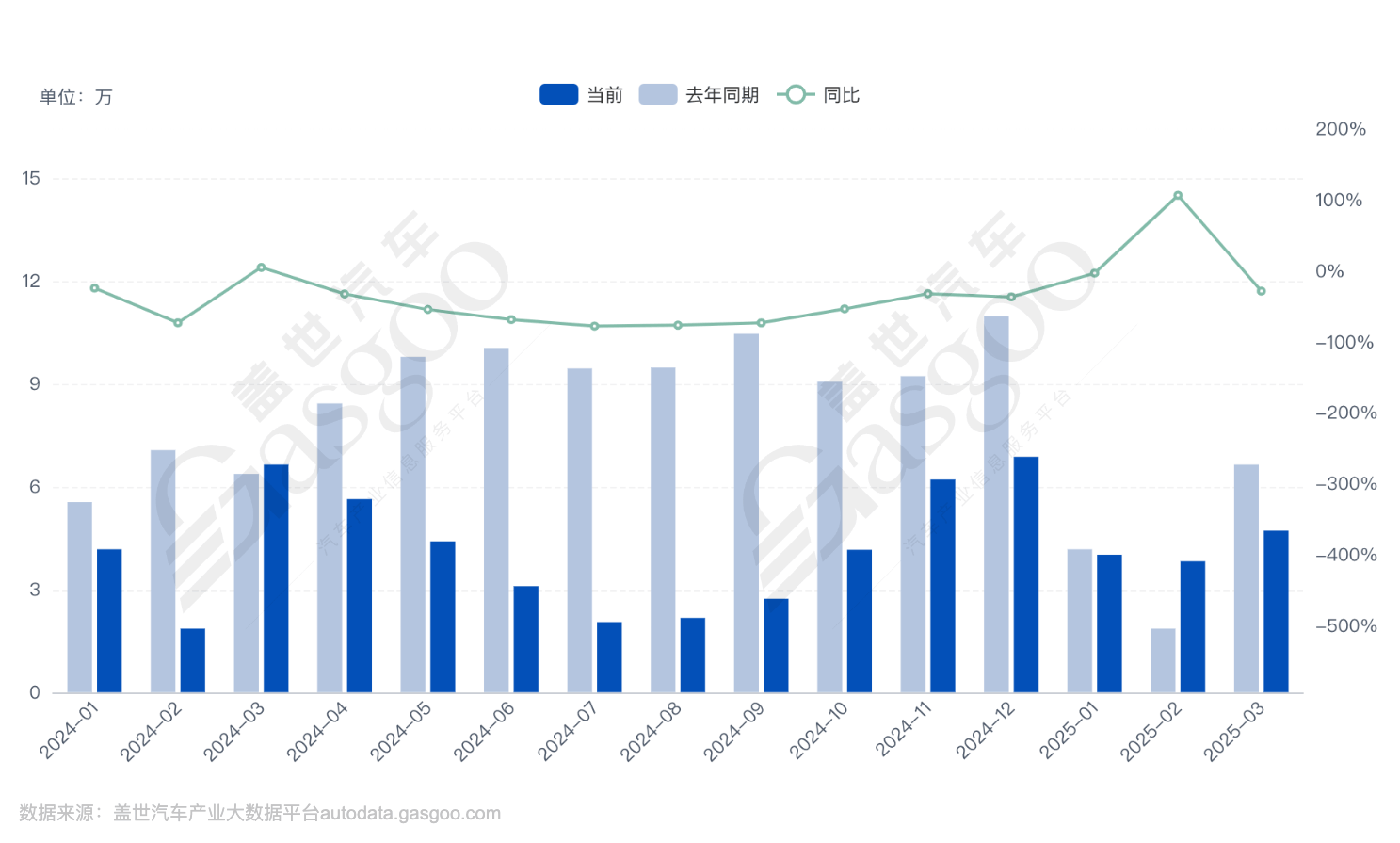

在北美市场,美国作为核心,与加拿大、墨西哥形成的自贸体系,一直以来都是中国汽车出口的重要目标区域。统计数据显示,中国对美国的汽车出口规模相对较小,2024年出口量约为10万辆,远低于对欧盟和东南亚等其他主要汽车出口国的规模。为规避电动汽车的高关税,中国出口美国的汽车主要以燃油车为主。

在对美出口的汽车中,美系车企及少数通过国际化布局的中国车企占据了主导地位。2024年,美系在华合资企业占中国对美国汽车出口的95%,其中通用汽车以5.6万辆的出口量成为对美出口最大的单一车企,福特汽车紧随其后,通过林肯品牌出口了超过4万辆汽车。特斯拉上海工厂主要供应亚洲和欧洲市场,对美国的出口量微乎其微。

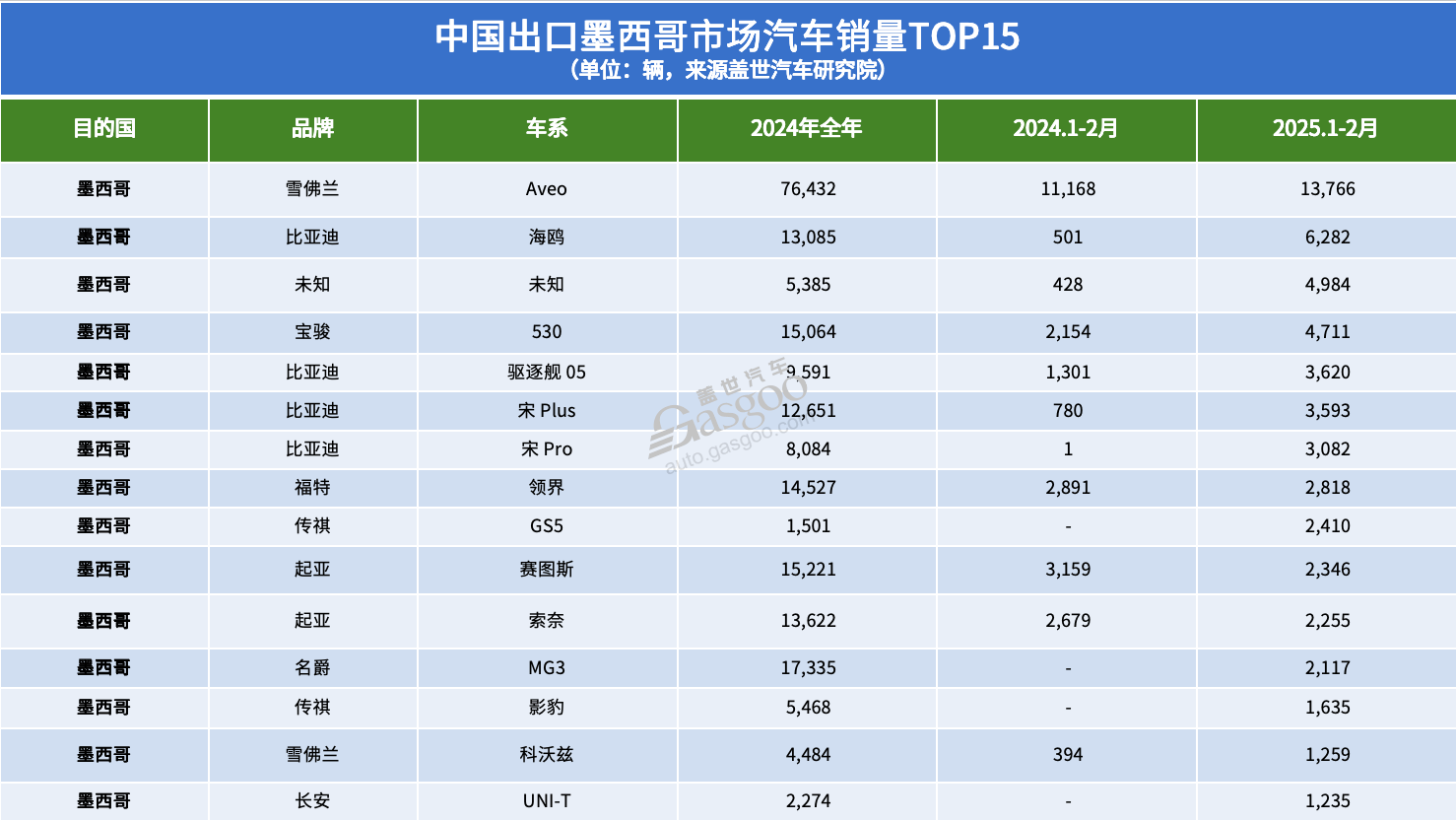

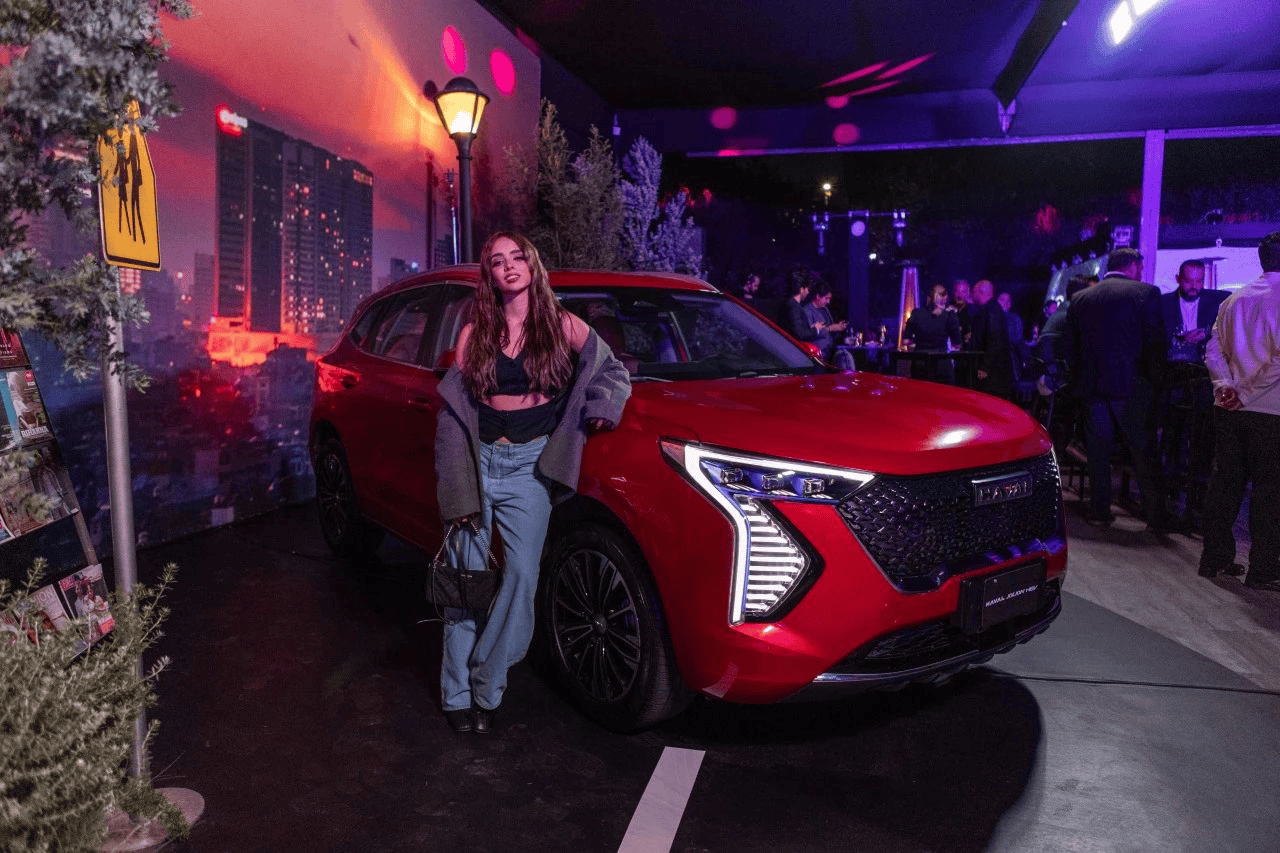

面对美国市场的挑战,多数中国自主品牌选择了通过墨西哥作为跳板进入北美市场。得益于北美自由贸易协定,部分中国品牌可能从墨西哥再出口至美国,以规避高关税。数据显示,2024年中国向墨西哥出口汽车超过34万辆,其中中国品牌达19.3万辆,占据了当地市场两成的份额。比亚迪、奇瑞汽车、上汽通用五菱宝骏、吉利汽车等品牌在当地市场表现尤为突出。

相比之下,中国品牌在加拿大市场的表现则较为有限。由于关税壁垒和品牌认知度等问题,中国自主品牌尚未正式踏足加拿大市场。加拿大市场的汽车出口主要由沃尔沃、极星、通用汽车和特斯拉等欧系和美系品牌贡献。

从各车企向北美市场出口的品牌与车型来看,中国、墨西哥和加拿大三大市场呈现出明显的差异化特征。中国向美国市场出口的车型较为单一,且以高端市场为主。而墨西哥市场则兼顾油车和电车,以价格亲民的紧凑型轿车和小型SUV为主。加拿大市场则以电动车为核心,特斯拉Model 3和Model Y占据了主导地位。

与中国对北美出口汽车的增长态势形成鲜明对比的是,中国从美国进口汽车的规模正在经历显著萎缩。自2018年中国对美国汽车加征25%关税以来,尽管关税政策有所波动,但总体进口量始终未能恢复至贸易战前水平。2024年,中国从美国进口汽车约10.9万辆,仅为七年前(28万辆)的三分之一左右。其中,奔驰和宝马构成了美国对中国汽车出口的绝对主力。

高额关税是导致中国从美国进口汽车成本大幅提升的主要原因之一。以特斯拉为例,在中国销售的Model S和Model X主要由美国加州工厂生产。在加征关税后,这两款车型的进口总成本飙升至百万元以上,终端售价更是可能突破130万元,导致特斯拉中国官网已暂停销售这两款进口车型。

然而,关税壁垒并非唯一原因。中国本土品牌在高端市场的快速追赶以及消费者对电动化和智能化的新需求,也进一步压缩了美国进口车的市场空间。随着电动车市场的不断扩大和本土品牌技术实力的提升,中国消费者对国产品牌的信任度也在不断提升。

面对中美贸易战反复、在中国市场份额萎缩以及本土品牌崛起的压力,美系车企在华正面临艰难抉择。一方面,它们需要深化本土化生产,通过合资企业或独资工厂规避关税不确定性;另一方面,它们也需要调整产品结构,从传统大排量豪华车向智能电动化转型以迎合中国消费升级的需求。战略性收缩也是一种选择,将资源集中于利基市场或转向贸易环境更友好的区域。

中美贸易摩擦背景下的汽车贸易格局正在发生深刻变革。虽然关税壁垒短期内对双方都造成了冲击,但长远来看可能会加速全球汽车产业的重组。美系车企如何在中国市场调整战略、应对挑战,将决定其未来的命运。