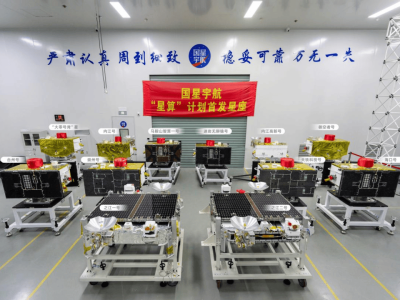

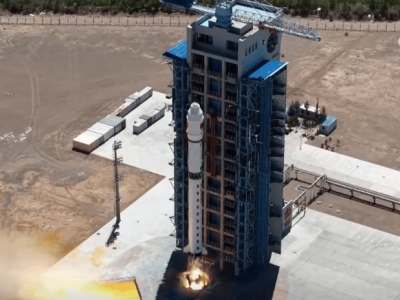

近日,我国在酒泉卫星发射中心成功发射了一组长征二号丁运载火箭搭载的计算卫星,这标志着我国首个全轨道互联的太空计算星座——“三体计算星座”正式迈入了组网阶段。此次发射的12颗计算卫星,是之江实验室主导构建的“三体计算星座”的首次部署,同时也是国星宇航“星算”计划的开篇之作。

面对传统卫星数据处理中存在的地面资源限制、数据传输延迟等问题,“三体计算星座”应运而生。中国工程院院士、之江实验室主任王坚指出,这一星座旨在通过太空中的实时数据处理,突破传统模式下的效率瓶颈,进一步推动人工智能在太空领域的应用与发展。王坚强调,之江实验室并非仅仅发射卫星,而是致力于构建一个千星规模的太空计算基础设施,实现计算卫星间的互联互通,将人工智能能力引入太空。

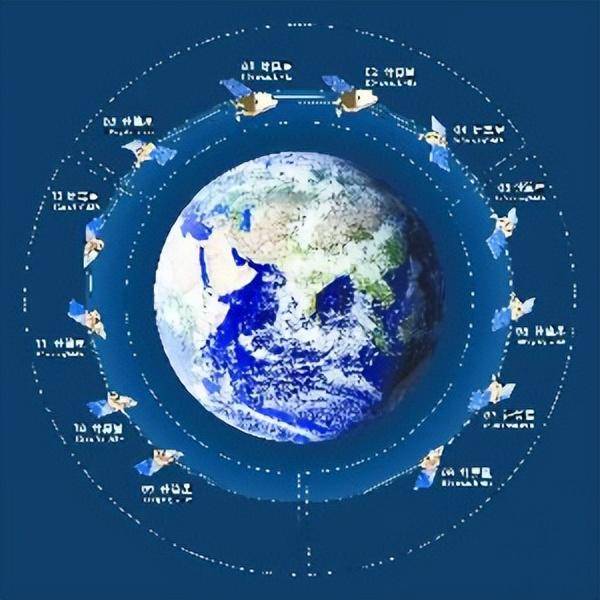

图:“三体计算星座”首次发射一箭十二星效果图

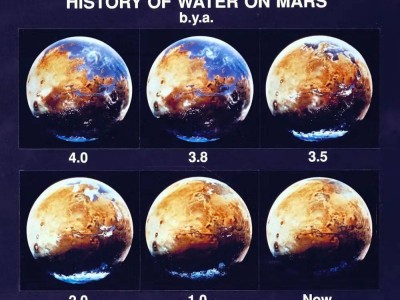

据之江实验室计算星座科研任务总体部总指挥、总工程师赵志峰介绍,今年“三体计算星座”计划完成超过50颗计算卫星的部署。这一项目自2024年世界互联网大会乌镇峰会分论坛上首次对外宣布以来,便备受关注。之江实验室携手全球合作伙伴,共同致力于建设千星规模的天基智能计算基础设施,预计星座建成后,太空算力将达到每秒百亿亿次浮点运算(1000P)的水平。

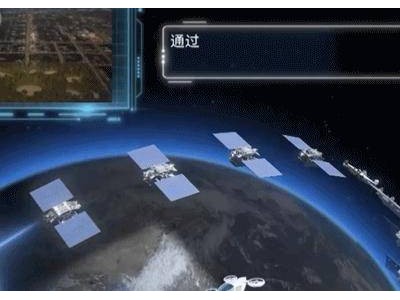

本次发射的12颗计算卫星均装备了先进的星载智算系统和星间通信系统,能够实现全轨道卫星的互联互通,并具备在轨计算能力。这些卫星搭载了具有80亿参数的天基模型,能够对从L0至L4级别的卫星数据进行高效处理。它们还将执行异轨卫星激光接入、天文科学观测等一系列在轨试验任务。

作为计算卫星的核心组件,之江实验室研发的星载智能计算机将卫星的算力从T级提升至P级,实现了10至100倍的性能飞跃。同时,星载高通量路由器作为星座天地网络互联的关键设备,将确保星间、星地和星内实现百G比特的高速率、低延迟网络传输。天基分布式操作系统如同“星座的大脑”,对算力、存储、网络等资源进行全面管理,高效编排调度在轨计算任务,并实时监测应用状态。