在东京以东约40公里处的千叶港,隐藏着一座占地超过12万平方米的物流中心,这里是亚马逊的千叶港运营基地。不同于传统仓库的人海战术,这里约有2600台机器人穿梭其间,宛如蚂蚁搬家般忙碌,而人类员工则更像是这些机械伙伴的指挥官,共同处理着每日约60万件的商品流通。

走进这座亚马逊在亚洲的重要物流枢纽,记者被眼前的一幕深深震撼。作为电商巨头,亚马逊正在此探索一种前所未有的“人机协作”模式,试图重新定义仓储物流的未来。

这座物流中心不仅展示了亚马逊的技术实力,更透露出其对供应链与物流精细化管理的执着追求。在仓储物流领域,机器人分拣已不再是新鲜事,但亚马逊在推进人机协作上,既大胆又谨慎,走出了一条独特的道路。

据亚马逊全球机器人业务负责人Xavier透露,自2013年首次部署1000台机器人以来,亚马逊的机器人数量已实现了指数级增长。最近,第100万台机器人已交付至日本的一个运营中心。当被问及是否会向第三方公司销售机器人时,Xavier明确表示,目前亚马逊机器人部门专注于服务自身物流场景,暂无对外销售计划。

与亚马逊的封闭策略不同,国内的一些电商巨头如京东、字节跳动等,则开始将自家的物流解决方案推向市场。京东物流推出的“智狼货到人解决方案”已在全球开售,而字节跳动的机器人团队也正积极推进量产,以服务于抖音电商仓等业务。这些举措表明,电商企业间的竞争已从营销和服务体验延伸至供应链与物流领域,谁能在此领域取得突破,谁就能重塑行业竞争格局。

在制造模式上,亚马逊机器人从一开始就注重长期可靠性和系统一致性。Xavier表示,为了这一目标,亚马逊将设计团队与制造团队紧密结合,几乎所有零部件都选择本地采购,以确保高效协作和快速迭代。虽然制造成本在不同地区存在差异,但亚马逊更看重的是改进生命周期的机会成本,以及系统推向市场的速度。

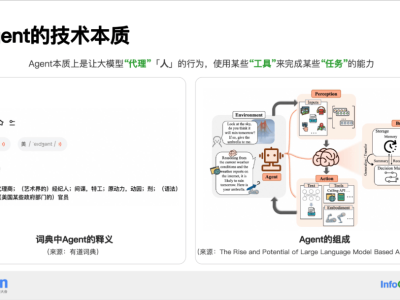

在技术研发上,亚马逊机器人展现出了务实风格。最近推出的DeepFleet基础模型,专注于协调大规模移动机器人。Xavier解释说,亚马逊在每个设施中都有数千个移动机器人,如何协调它们成为当前的重点。随着系统复杂性的提升,亚马逊不断引入机械臂、分拣系统、识别系统等核心组件,以打造更加智能和高效的物流体系。

对于当下火热的大语言模型,亚马逊保持理性态度。Xavier认为,在物理世界中不能仅依赖大语言模型,因为它不理解物理世界。亚马逊的思路是结合多个系统而非依赖单一模型来解决问题。例如,在研发具备触觉感知的Vulcan机器人手臂时,亚马逊就开始收集触摸、压力和力矩数据,这些数据将为其他领域提供参考。

在业务边界和未来方向上,亚马逊机器人的选择同样清晰。Xavier强调,亚马逊机器人部门专注于服务内部需求,以满足自身庞大的物流需求为核心。对于像Vulcan手臂这样造价高昂的系统,其研发逻辑也并非单纯追求技术先进,而是综合考虑服务成本、场地安全、客户需求增长等多个维度。

在人形机器人等领域,亚马逊的探索则保持着长期视角。Xavier透露,亚马逊在人形机器人方面进行了投资并在运营中测试。然而,双足机器人作为复杂系统仍处于早期阶段。亚马逊关注的是移动性和操作能力的结合,以及它究竟能解决什么问题。对于曾尝试收购的iRobot,Xavier也厘清了业务边界,表示iRobot专注于消费类机器人,而亚马逊机器人部门则专注于工业机器人。