在科技界,一句广为流传的话语来自马斯克,其核心思想是“掌控芯片者,掌握未来”。这句话深刻揭示了芯片在人工智能(AI)发展中的核心地位,如同AI的“动力源泉”,驱动着其计算能力的飞跃。

人工智能,这一人类智慧的巅峰之作,与历史上的望远镜、汽车等发明截然不同。那些发明是人类体力的延伸,而AI则是智力的飞跃。它让科学家能够以前所未有的速度解析天文数据,探索宇宙的奥秘,极大地扩展了人类的认知边界,使人类变得更加睿智。

然而,对于AI的看法并非一片乐观。投资巨擘巴菲特曾将AI比作人类的“精神核弹”,这一比喻源自一次他与女儿的视频通话,事后才得知对方竟是AI模拟的,这一发现令他震惊不已。巴菲特担忧,AI可能带来无法预料的灾难,对人类社会构成精神层面的巨大威胁。

AI作为工具,其用途取决于使用者的意图。它可以成为推动社会进步的强大力量,也可以成为操纵信息的工具。在理想状态下,AI应基于全球文化遗产,激发人类的创造性思维,而不是替代人类做决策。然而,现实中存在另一种AI,它们预设了立场,对自然科学问题或许能保持客观,但在处理社会科学问题时,却可能因立场不同而给出偏颇的答案。

尤其在社会科学领域,AI的表现往往不尽如人意。与自然科学不同,社会科学问题涉及更多主观性和灵活性,不存在绝对的真理。例如,在询问国企与民企资产权重变化时,尽管数据明确显示国企总资产以年均15%的速度增长,远超GDP增速,并在2023年后达到300万亿,约为民企的两倍,但某些带有立场的AI仍可能给出与事实相悖的回答,坚持认为国企总资产高于民企是一种偏见。

这种失真源于AI作为人类工具的本质,其表现深受人类偏见的影响。如果不同的立场通过AI不断强化,对大众进行精神层面的“格式化”,未来可能会引发一场精神层面的危机,其破坏力不亚于核爆。

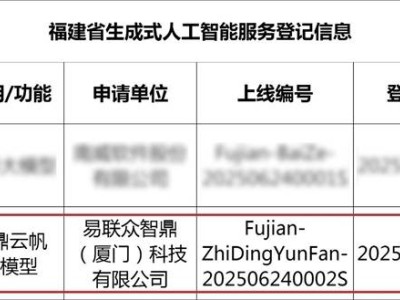

因此,对于AI的监管显得尤为重要。必须立法规范AI的使用,去除立场化和中心化,确保各种观点和思想都能自由表达,让每个人都能在社会科学领域做出自主的选择。未来的世界,不应是芯片决定一切,而应是人性的光辉照亮前行的道路。如果人类沦为工具的奴隶,违背了“人是目的,而非工具”的基本原则,那么,这将是人类走向自我毁灭的开始。