在购车这一消费领域,普遍存在着一种观念:汽车价格似乎总是趋于下滑。这一看法背后,有着多重因素的支撑——新能源汽车市场的激烈竞争、传统燃油车库存积压以及二手车市场的价格动荡,种种迹象似乎都在预示着价格的走低。

然而,事实或许并不如此简单明了。近期,一系列信号开始浮现,暗示着价格战的风暴过后,汽车行业或将迎来一次集体性的价格上调。

面对这样的预测,不少消费者可能持怀疑态度,认为这不过是危言耸听。毕竟,当前市场上品牌间的竞争依旧激烈,国家补贴政策持续发酵,即便是高端品牌如BBA也难以幸免于价格战的波及,价格似乎仍有较大的下行空间。

但仔细观察不难发现,当前的低价态势只是暂时的。从长远来看,涨价似乎是不可避免的趋势。这一判断的依据在于,整个汽车行业的利润空间已经被严重压缩。以2024年为例,中国汽车行业总营收虽高达10.6万亿元,但净利润仅为4623亿元,利润率低至4.3%。这一数字甚至低于部分零部件供应商和代工企业,凸显出汽车制造业的盈利困境。

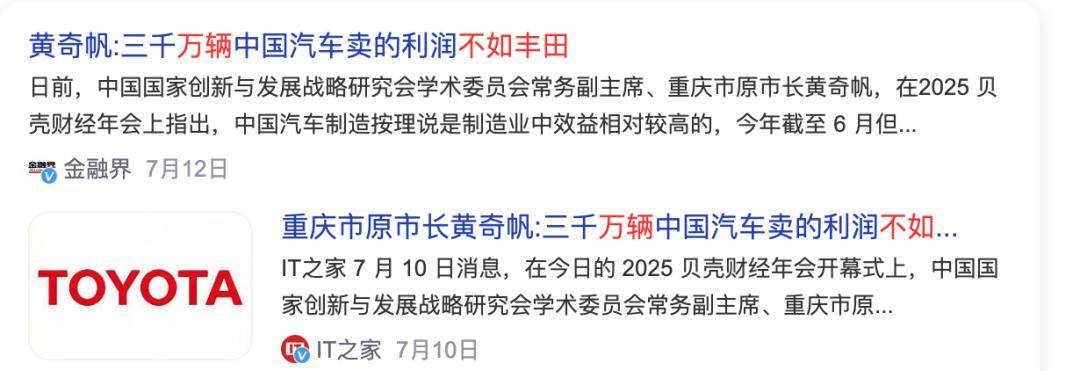

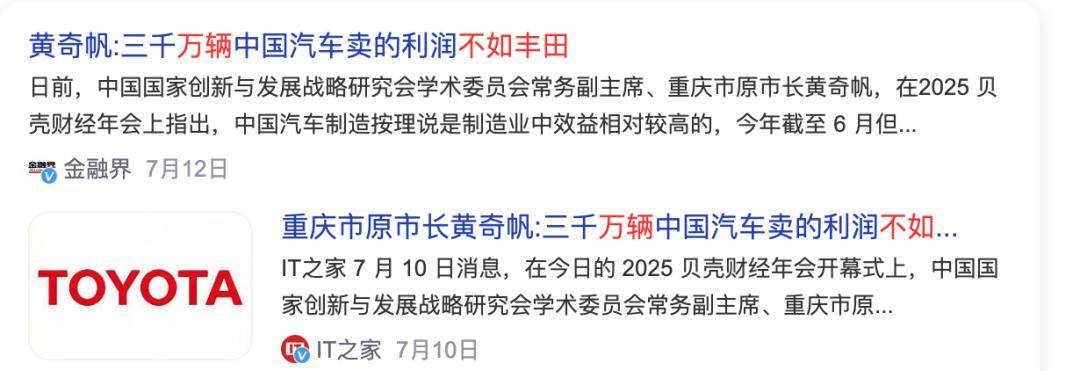

与国际市场相比,中国汽车行业的利润差距更为显著。尽管中国市场年销量高达3000万辆,但净利润却不及丰田一家企业。丰田在2025财年(2024年4月至2025年3月)的净利润预测高达4.765万亿日元,折合人民币约2337亿元,远超中国18家上市乘用车企业的总和。

从单车利润来看,这种差距同样触目惊心。丰田每售出一辆车,平均净利润可达2.29万元人民币,而中国本土龙头车企比亚迪,全年净利润402.5亿元,销量高达427.2万辆,平均单车利润却不足9400元。考虑到造车成本、营销、售后、供应链及人力投入等多方面因素,这一利润空间已接近极限。

其他行业的发展历程也为我们提供了借鉴。网约车和外卖行业在初期阶段,同样以低价和补贴吸引用户,但随着时间的推移,补贴退潮,价格逐渐回归正常,甚至出现了反弹。这一现象表明,早期的低价策略往往是行业烧钱竞争的结果,而非长期可持续的商业模式。

汽车行业的价格战同样如此。当前的低价竞争,本质上是一场车型和利润的较量,而非长久之计。随着市场格局的逐步稳定,留到最后的玩家将不再愿意赔本赚吆喝,价格回归真实水平将成为必然。

因此,尽管当前汽车市场价格看似诱人,但消费者应理性看待这一趋势。价格战只是行业发展的一个阶段,而非长久之态。当利润空间被压缩至极限时,涨价将成为车企求生存、谋发展的必然选择。